MÉLANGES

LAUSANNE

GEORGES BRIDEL ÉDITEUR 1868

/2/

FRAGMENTS D’HISTOIRE NATIONALE

LE PREMIER ROYAUME DE BOURGOGNE

par

ÉDOUARD SÉCRETAN

Professeur de droit.

/3/

AVANT-PROPOS

Ce morceau fait suite à une précédente publication sur la tradition des Niebelungen, son origine et sa valeur historique 1 ; il forme, en même temps, le début d’un essai d’histoire des institutions politiques et juridiques de l’Helvétie romane, auquel l’auteur travaille. L’histoire du droit ne peut se passer d’une partie extérieure et proprement historique, à laquelle ce fragment appartient. Je ne le recommanderai point aux lecteurs, comme devant apporter sur les problèmes de l’époque assez obscure qu’il embrasse, des lumières particulièrement nouvelles. Entre les diverses hypothèses que les historiens précédents présentent, j’ai cherché à choisir ce qui me semblait vraisemblable. En fait de travaux spéciaux sur le sujet traité, j’ai pu utiliser /4/ un manuscrit de notre regrettable et savant compatriote M. de Gingins, qui formait le commencement d’une histoire du peuple Burgonde 1 ; il aurait été l’antécédent de son mémoire sur l’établissement des Burgondes dans notre patrie 2 . J’ai souvent utilisé l’Histoire de Burgondes, publiée récemment par M. Hermann Derichsweiler 3 ; car, sur les règnes de Gondebaud et de Sigismond, entr’autres, cet écrivain a su recueillir quelques sources ecclésiastiques peu connues de ses devanciers. — J’ai cherché aussi à tirer parti de la tradition poétique plus qu’on ne l’a fait jusqu’ici.

/5/

LE PREMIER ROYAUME DE BOURGOGNE

§ 1.

Les Burgondes avant leur établissement définitif.

Le peuple qui donna son nom au premier royaume de Bourgogne me paraît avoir appartenu, comme les Vandales, les Gépides, les Rugiens, les Hérules, et quelques autres tribus, à la branche gothique 1 . Le tronc de l’arbre germanique se divisant en quatre principales branches: les Teutons, les Suèves, les Goths et les Scandinaves. Lorsque l’histoire mentionne les Burgondes pour la première fois, ce peuple habitait les plaines situées /6/ entre l’Oder et la Vistule. Les Vandales, leurs voisins, occupaient le sud de cette région et touchaient aux Marcomans de Bohême et de Moravie. Les Gothones occupaient, selon Pline, les bords de la Baltique où ils recueillaient l’ambre jaune. Les Burgondes, placés entre deux, se trouvaient donc dans le duché de Posen et sur les bords de la Wartha.

Zozime parle d’une guerre que l’empereur Probus fit en 277 contre les Vandales et les Burgondes. Le nom de l’île de Bornholm, autrefois Borgunda-holm, et celui de l’île de Rügen, Borgunda-land, ont fait croire que les Burgondes venaient de la presqu’île Scandinave, mais la position de ces îles ferait plutôt penser que leurs habitants sont venus de la côte méridionale.

De fond essentiellement germanique, ces peuples du nord-est de la Germanie s’étaient mélangés plus ou moins avec les tribus wendes ou slaves dont ils se trouvaient entourés.

Le nom des Burgondes a beaucoup occupé. Bien qu’appuyée du témoignage d’Orose, l’étymologie tirée de Burg, château, est évidemment fausse, car les Burgondes portaient le nom sous lequel ils nous sont connus longtemps avant d’arriver dans le voisinage du Rhin, et d’y occuper les forts dont on voudrait tirer ce nom. Le gothique Burja, incola, civis, dont l’allemand a fait Bauer et Bürger, joint à Chunda, Gunda, bellicosus, nous fournit une étymologie plus naturelle, et surtout beaucoup plus germanique 1 . /7/

Du IIIe au IVe siècle de notre ère, les Burgondes viennent, par successives étapes, des plaines de la Pologne jusqu’aux rives du Rhin. Dans la première moitié du IVe siècle, ils se trouvaient déjà voisins des Alamans; en 359, Julien ayant poursuivi ces derniers au delà du Necker, parvint à une ancienne redoute romaine qui servait de limite entre les deux nations. En 373, Valentinien Ier chercha à nouer une alliance avec les Burgondes contre les Alamans. Ceux-ci descendirent alors vers le Rhin au nombre de 80 000. L’empereur, effrayé peut-être d’une force si considérable, les laissa seuls aux prises avec leurs ennemis; profondément irrités, les Burgondes se retirèrent, mais en se promettant de tirer vengeance de ce manque de foi.

Au commencement du Ve siècle, le monde barbare s’ébranle de toutes parts. La pression des Huns, déjà arrivés aux confins de l’Europe, se faisait-elle sentir de proche en proche? On l’a dit; je croirais plutôt que la tendance, longtemps comprimée des nations germaines à franchir le Rhin pour se jeter sur la Gaule, fait explosion en ce moment parce que la résistance de l’Empire faiblit, parce que ce colosse, miné depuis longtemps par ses vices intérieurs, commence à se désorganiser tout de bon. Quoi qu’il en soit, l’heure fatale a sonné pour les maîtres du monde, et la barbarie déborde.

En 406, Radagaise, à la tête d’une coalition de Germains méridionaux et de tribus gothiques et slaves, se jette sur l’Italie, où ses hordes farouches sont taillées en pièces, près de Florence, par le patrice Stilicon.

En 407, les Burgondes, unis aux Vandales et aux Alains, venus des frontières d’Asie, passent le Rhin près /8/ de Mayence et pillent les Gaules de concert. Poursuivant leur route droit devant eux, les Vandales allèrent en Espagne; une partie des Alains demeura dans la Gaule centrale; quant aux Burgondes, ils s’établirent dans le pays où ils étaient entrés en premier lieu, dans la province gauloise que les Romains nommaient première Germanie 1 , et qui forme aujourd’hui la Bavière rhénane.

Le chef qui les commandait dans ce temps-là était Gibika; les historiens ne le nomment pas, mais il nous est connu par la tradition poétique et par la loi Gombette 2 .

Gundahar, le Gunther du chant des Niebelungen, succéda bientôt à son père Gibika, car c’est lui qui proclamait à Mayence, en 412, l’usurpateur Jovinus, de concert avec un chef alain appelé Goaric 3 . Un peu auparavant un autre usurpateur gaulois, du nom de Constantin, avait traité avec les Burgondes et leur avait concédé les terres qu’ils désiraient et dont ils s’étaient emparés préliminairement.

En 410, le roi des Wisigoths, Alaric, débarrassé par la mort de Stilicon du seul capitaine romain capable de lutter contre lui, s’était rendu maître de Rome. Son successeur Ataulphe passa déjà l’année suivante (411) dans /9/ la Gaule méridionale. Le comte Constance, gouverneur des Gaules pour Honorius, dut le laisser s’établir à son gré dans ces belles provinces; mais il profita de l’arrivée d’Ataulphe pour débarrasser son maître de la rivalité de Constantin; puis quand Jovinus eut été proclamé, il parvint aussi à déterminer Ataulphe à se décider contre lui. Le Wisigoth, qui avait promis son concours à Jovinus, changea de politique tout à coup (412), fit Jovinus prisonnier et le livra au lieutenant d’Honorius. Constance, obéissant aux mêmes nécessités politiques qui lui avaient fait abandonner l’Aquitaine aux Wisigoths, confirma les concessions de Constantin et de Jovinus en faveur des Burgondes (413).

Les cantonnements de ceux-ci sur la rive gauche du Rhin, allaient, semble-t-il, de Mayence à Strasbourg, ils avaient pour capitale Worms 1 . La rive, de Strasbourg à Bâle, était dans le même temps occupée par les Alamans.

La conversion des Burgondes au christianisme eut lieu dans les premiers temps de leur séjour sur le territoire romain. « Alors, dit Orose, on vit ces hommes, jusqu’alors farouches et cruels, devenir doux et humains, traitant les indigènes non plus en ennemis vaincus, mais en frères. » Comme les Goths, les Burgondes étaient ariens.

Le passage d’Orose nous renseigne aussi touchant la position nouvelle des Burgondes. Par leur traité avec le gouvernement d’Honorius, ils reconnurent, sans doute, la supériorité nominale de l’Empire, mais, dans le fait, ils devinrent les maîtres du pays occupé par eux. Domini rerum, comme dirent plus tard les Romains. Ainsi, /10/ quoiqu’ils fussent établis dans les colonies militaires de l’empire en qualité d’auxiliaires, la condition des Burgondes rhénans ne fut point la même que celle d’autres tribus, moins nombreuses, arrivées à d’autres époques et comprises sous la même dénomination. Les Burgondes se gouvernaient d’une manière indépendante et continuèrent à communiquer librement avec les tribus de leur nation qui étaient demeurées sur la rive droite du Rhin, dans les vallées du Mein et du Necker.

Au commencement du Ve siècle, tandis qu’Ataulphe fondait le royaume Wisigoth dans la Gaule méridionale et que les Francs saliens s’avançaient en Belgique jusqu’aux limites de la Gaule septentrionale, les Burgondes rhénans se bornèrent quelque temps à défendre leurs nouveaux territoires contre les remuants voisins de même race qu’ils avaient au nord et au sud 1 . Aussi les annalistes de ce temps ne nous parlent-ils guère d’eux 2 .

Cependant, tout à l’orient de l’Europe et aux frontières de l’Asie, il se passait des événements qui allaient bientôt toucher de près les sujets du Kindin Gundahar. Sur la fin du IVe siècle, les Huns, peuples mélangés de Finnois et de Caucasiens 3 , apparaissaient en Europe pour la /11/ première fois, sous la conduite de leur roi Balamir. Hermanaric réunissait alors sous sa domination les principaux rameaux de la branche gothique, les Ostrogoths, les Wisigoths, les Gépides et les Roxolans; il régnait de la mer Noire à la Bohême, sur la rive gauche du Danube. Ce prince déjà très âgé mourut au début de la guerre. Ses successeurs ne purent résister au redoutable choc. Les Ostrogoths et les Gépides se soumirent aux Huns, les Wisigoths se réfugièrent sur les terres de l’empire d’Orient, défirent et tuèrent Valens dans la bataille d’Andrinople et entreprirent dès lors à travers la Thrace, la Grèce et l’Italie, ce long et sanglant pèlerinage qui les avait amenés en Aquitaine en 411, d’où ils passèrent enfin en Espagne, et y fondèrent un état.

Vers l’année 430, les escadrons rapides des Huns pénétraient déjà jusqu’au cœur de la Germanie et l’empire goth était entièrement soumis. Les Huns reconnaissaient pour chefs quatre frères: Rugilas, Uptar, Œbarse et Mundzuk; c’est à ce moment que leurs rapports avec les Burgondes commencent.

Socrate le scolastique raconte 1 que ceux-ci, attaqués par les Huns et n’espérant plus dans les secours humains, demandèrent le baptême à un évêque gaulois leur voisin. Alors, forts de la confiance que leur inspirait leur nouvelle foi, ils allèrent au-devant des Huns, les surprirent au moment où leur roi Uptar venait d’expirer ensuite d’un excès de table, et les défirent entièrement. Cette victoire est incontestablement postérieure à la conversion des Burgondes rhénans, car Uptar mourut en 433, et Orose, /12/ qui mentionne cette conversion dans ses écrits, était mort en 416. Ces deux récits peuvent toutefois se concilier. Les Burgondes de Worms n’étaient que la tête de colonne d’un peuple nombreux qui occupait tout le bassin du Mein et s’avançait à l’est jusqu’aux montagnes de Bohême. Or, c’est nécessairement sur leur frontière orientale que les Huns les auront attaqués. Vaincus d’abord, et effrayés par l’aspect étrange, la tactique militaire nouvelle de leurs adversaires, les Burgondes d’Allemagne, encore païens, invoquèrent le secours des Rhénans, convertis depuis peu. Puis, à l’exemple de leurs frères, ils embrassèrent la religion du Christ avant de livrer le combat dans lequel on les voit victorieux.

Bientôt après, les Burgondes, encouragés par l’exemple des Francs, cherchèrent à étendre les limites assez circonscrites de leurs établissements sur la rive gauche du Rhin. Pour cela ils entrèrent en Lorraine.

Le gouvernement de la Gaule était alors dans les mains d’un grand capitaine, d’un homme que l’histoire, à juste titre, a nommé le dernier des généraux romains. Sa disgrâce momentanée avait seule permis les récents progrès des barbares. Mais il faut reprendre ces faits d’un peu plus haut.

Depuis quelque temps tout était en fermentation dans cette partie de l’empire. Clodion, chef des Saliens, s’était emparé de Tournay: les Ripuaires, après avoir pillé et détruit Trêves, s’étaient établis sur les bords de la Meuse.

En 425, Théodoric, roi des Wisigoths, venait de pousser sa domination jusqu’à l’Océan, et avait mis le siége devant Arles, alors capitale des Gaules. Une formidable /13/ insurrection des Bagaudes se répandait sur les provinces centrales, en particulier sur l’Auvergne, la Viennoise et la Lyonnaise; les Bretons d’Armorique aussi se déclaraient indépendants. (427.)

Aëtius arriva d’Italie juste au moment où Arles allait tomber au pouvoir des Wisigoths; il les contraignit à en lever le siége; quelques années après, une grande bataille fut de nouveau gagnée par lui dans les environs d’Arles; Anulphe, général des Wisigoths, y fut fait prisonnier. (430.) Les Bagaudes, les Armoricains et les Francs, attaqués successivement. (428), furent également malheureux dans leurs efforts pour lutter contre l’habileté supérieure du gouverneur romain.

Aëtius avait pour rival en gloire et en mérite le comte Boniface, gouverneur d’Afrique. On l’accusa d’avoir cherché à perdre ce rival dans l’esprit de l’impératrice Placidie, qui régissait l’empire comme mère et tutrice de Valentinien III; Boniface fut rappelé. Genseric, roi des Vandales, qui régnait en Andalousie, profita d’une occurrence si favorable pour s’emparer de toute la province d’Afrique. (429.) Boniface, revenu en Italie, rentra cependant en faveur et Aëtius fut privé de son gouvernement; il ne put supporter cet affront et recourut aux armes; à la tête des légions des Gaules, il entre en Italie; les plaines de la Ligurie deviennent le théâtre d’une sanglante bataille entre les deux derniers généraux et les deux dernières armées de Rome. Aëtius vaincu chercha un refuge en Franconie, auprès du roi des Huns Rugilas. (432.) Boniface mourut peu de temps après des blessures qu’il avait reçues. Placidie, qui ne pouvait se passer à la fois de /14/ Boniface et d’Aëtius, rappela ce dernier, lui pardonna sa révolte et lui rendit son commandement dans les Gaules. (434.) Lorsqu’il put y retourner, les Burgondes, avaient envahi la contrée de Toul et de Metz. (435.) Aëtius les battit, mais pas assez complètement pour terminer la guerre. L’année suivante ses succès furent plus décisifs. Les Burgondes, vaincus, durent demander la paix et rentrer dans leurs cantonnements.

Dom Bouquet, d’après un passage de Sidoine Appolinaire, indique une première expédition d’Aëtius contre les Burgondes en 428; mais Sidoine ne donne aucune date, il n’est pas impossible qu’en 428 les Burgondes se fussent unis aux Francs leurs voisins, mais il est plus probable encore que le passage de Sidoine se rapporte aux campagnes de 435 et de 436.

Les données des divers chroniqueurs touchant ces derniers événements sont si vagues qu’elles ont prêté de la part des historiens postérieurs à des interprétations eronées, parmi lesquelles il n’est point facile de se débrouiller.

Cassidiore, qui mentionne les deux campagnes comme une seule, ajoute que Gundahar, roi des Burgondes, ne jouit pas longtemps de la paix que lui accorda Aëtius et qu’il succomba quelque temps après sous les armes des Huns: « Theodorius XV et Valentinianus IV (cette indication des consulats se rapporte à 435) Gondicharium Burgundionum regem Aetius bello subegit; quem non multo post Huni peremerunt. » Prosper d’Aquitaine reproduit ce texte à peu près textuellement 1 . Idace place la guerre /15/ des Burgondes en 436. « Bnrgundiones qui rebelleverant a Romanis duce Aetio debellantur. » Idace qualifie ici l’irruption burgonde comme une révolte, attendu qu’aux yeux des Romains, ils étaient des lètes qui avaient reconnu la suprématie impériale. Par une méprise singulière, on a inféré de l’observation de Cassiodore sur le sort postérieur du roi des Burgondes, que dans la guerre même de 436, Gundahar est tombé sous les coups des Huns. Rien de plus opposé au texte; Cassiodore explique que la paix fut conclue entre Aëtius et Gundahar, mais que Gundahar n’en jouit pas longtemps. C’est Prosper Tyro, chroniqueur moins sûr et plus récent, qui a donné lieu à cette erreur grossière en écrivant, à la date de 436: « Bellum contra Burgundionum gentem memorabile exarsit, quo, universa pene gens cum rege Peretio deleta. » Littéralement: « Une guerre mémorable s’alluma en 436 contre la nation burgonde; elle fut détruite presqu’en totalité avec son roi Peretius. » Comme on ne connait pas ce roi Peretius, Sigebert de Gembloux, chroniqueur plus éloigné encore de l’époque des événements, reproduisit le passage de Prosper Tyro, en le portant, on ne sait pourquoi, à la date de 441, et en substituant aux mots cum rege Peretio, ceux-ci: cum rege per Aëtio.

C’était plus compréhensible, mais cette correction produisit la croyance à un fait manifestement faux, savoir que le roi Gundahar succomba dans la bataille perdue contre Aëtius dans l’année 436.

Cette première erreur a engendré les autres. Ce qu’il y avait d’un peu indéterminé dans les expressions de Cassiodore touchant la mort de Gundahar (non multo post), conduisit à imaginer qu’une guerre des Huns et des /16/ Burgondes avait suivi immédiatement la défaite des Burgondes par Aëtius. Pour justifier cette guerre supposée, on inventa une première expédition d’Attila dans les Gaules de quatorze à quinze ans antérieure à sa fameuse invasion de 451.

L’absence de tout renseignement historique touchant cette expédition d’Attila dans les Gaules en 436 ou 437, en aurait pourtant fait abandonner l’idée, mais l’étude des traditions poétiques germaines est venue depuis peu la remettre en faveur. D’un côté, le poëme des Niebelungen nous apprend que Gundahar est tombé en effet sous les coups des guerriers d’Attila; d’un autre côté, le poëme latin de Walther d’Aquitaine raconte une expédition d’Attila dans les Gaules dont les détails ne se rapportent point à celle de l’histoire. En combinant ces deux traditions, qu’on envisagea comme basées toutes deux sur des faits réels, on conclut qu’Attila fit en effet deux expéditions dans les Gaules, et que, dans la première, Gundahar avait trouvé la mort.

Fischer, le premier éditeur de Walther d’Aquitaine, se plaça dès l’entrée à ce point de vue 1 . M. Roger de Belloguet a plus récemment cherché à construire les commencements de l’histoire du peuple burgonde en partant de la même donnée 2 . Waitz suit les mêmes errements 3 . En dernier lieu, M. Derichsweiler a reproduit ce système en s’efforçant de l’appuyer sur des indications contemporaines. Selon cet écrivain, Gundahar fut tué par /17/ les Huns déjà en 436 sur la rive gauche du Rhin, mais l’entrée d’Attila dans les Gaules a suivi immédiatement. Seulement, selon M. Derichsweiler, l’adversaire qu’Attila allait chercher en Gaule n’était pas les Romains, mais les Wisigoths, et dans la guerre qu’il aurait faite en 437, il avait pour allié le général romain.

Cette hypothèse nouvelle ne me semble nullement fondée, et les sources citées à l’appui ont un tout autre sens que celui que l’auteur leur donne.

Nous avons vu qu’Aëtius s’était réfugié après sa révolte chez Rugilas; quand il rentra en grâce auprès de Placidie, il amena avec lui un corps nombreux d’auxiliaires huns qui combattirent sous ses ordres pendant plusieurs années, soit contre les Burgondes en 435 et 436, soit ensuite contre les Wisigoths. C’est à ce corps d’auxiliaires, ou mieux à ces mercenaires huns d’Aëtius que se rapportent les passages divers dont on a voulu étayer le système sur l’expédition d’Attila dans les Gaules en l’année 437 1 .

Que voyons-nous en effet dans ces passages? Tandis que le Wisigoth Théodoric assiégeait Narbonne, déjà pressée par la famine, Aëtius parvint à la ravitailler, et Litorius son lieutenant, aidé par les Huns (Hunnis auxiliantibus), mit en fuite les Wisigoths. Mais après ces avantages, il engagea une seconde bataille imprudemment, perdit son armée et fut tué lui-même. Tel est le récit d’Isidore. /18/

Prosper d’Aquitaine, parlant des mêmes faits, distingue mieux les dates. En 437, dit-il, Aëtius fait la guerre aux Goths, ayant avec lui des auxiliaires huns. « Bellum adversus Gothos, Chunnis auxiliaribus, geritur; » en 438 il remporte sur eux quelques succès; « adversus Gothos in Gallia quædam prospere gesta. » En 439, Litorius qui, sous l’autorité du patrice Aëtius, commandait les auxiliaires huns, « Chunnis auxiliaribus præerat » étant désireux de surpasser la gloire de son général, et se fiant aux réponses des Aruspices, engage la bataille imprudemment; il est vaincu et tué. Cassiodore dit simplement qu’en 439 la guerre fut soutenue à l’aide d’auxiliaires huns, et que le général romain Litorius fut fait prisonnier par les Goths 1 .

Depuis la défaite de Litorius, les auxiliaires huns ne sont plus mentionnés dans les guerres des Gaules. Ce corps de mercenaires huns n’a, comme on voit, aucun rapport avec une expédition d’Attila; son chef était Litorius et non point Attila.

Du reste, la présence d’Attila dans les Gaules était impossible entre 436 et 439.

Lorsque commença la guerre des Burgondes avec les Romains, Attila venait de succéder à Rugilas, son oncle; pour lors, il se trouvait chargé d’un commandement aux frontières d’Asie. En 435, il reçut, avec son frère Bléda, à Margus, sur le Bas Danube, une ambassade de Théodose II, empereur d’Orient, et conclut un traité avec lui. Dès lors il fut pendant plusieurs années occupé dans les /19/ régions orientales de son empire; il soumit les Acatzires, peuples nomades de la plaine du Don; puis il eut à combattre les tribus qui voulaient venger l’assassinat, qui lui fut imputé, de son frère Bléda. C’est en 441 seulement, qu’assuré de la fidélité de ses propres sujets, il tourna son activité, non pas sur l’Occident, mais sur l’empire d’Orient, dont à diverses reprises il ravagea les provinces septentrionales. Cette guerre dura jusqu’en 446. En 448 se place l’ambassade dont le grec Priscus nous a laissé l’intéressant récit; elle trouve encore Attila dans sa capitale de bois au milieu des plaines de Hongrie. Il est évident, d’après tout cela, que la prétendue première expédition d’Attila dans les Gaules est une assertion qui ne mérite aucun crédit 1 .

D’autre part, il est vraisemblable que les auxiliaires huns d’Aëtius ont été l’une des causes des confusions déplorables qui ont tellement obscurci l’histoire des Burgondes. Ces cavaliers d’aspect farouche, barbares parmi les barbares, laissèrent dans l’imagination des peuples des souvenirs qui se mêlèrent plus tard avec l’impression plus puissante encore de la grande invasion de 451.

Sigebert, le dernier des chroniqueurs cités, sachant que Gundahar était mort dans un combat contre les Huns, et qu’il avait été vaincu par Aëtius, confondit ces faits en un seul, et corrigea Prosper Tyro, dans ce sens, en disant que Gundahar avait été tué dans la bataille qu’il perdit contre Aëtius. Plus tard, ceux qui savaient que Gundahar était tombé sous les coups des Huns, ont confondu à leur /20/ tour l’affaire où périt Gundahar et la bataille qu’il perdit contre Aëtius. Walther d’Aquitaine aidant, on avait alors tout ce qu’il fallait pour donner naissance à l’hypothèse de l’expédition d’Attila dans les Gaules en 436 et de son alliance avec Aëtius.

C’est la date de 443 que l’on assigne généralement à l’établissement des Burgondes dans l’Helvétie romane et les contrées environnantes, et par conséquent à la fondation du premier royaume de Bourgogne. On a suivi en cela l’indication fournie par Prosper Tyro, lequel place l’occupation de la Sabaudia (la Savoie) dans la vingtième année du règne de Théodose 1 .

On a préféré, à tort ce me semble, cette indication à celle de Marius, évêque d’Avenches, qui était en mesure d’être mieux informé, puisqu’il était sur les lieux mêmes où le premier royaume de Bourgogne avait été fondé. Ce chroniqueur, plus exact d’ailleurs que Prosper Tyro, dont nous avons pu déjà constater une grave erreur, mettait l’établissement des Burgondes dans notre pays immédiatement après la guerre que Gundioch et Chilpéric, successeurs de Gundahar, firent en Espagne, de concert avec Théodoric, roi des Wisigoths, en 456. Après avoir parlé de la chute d’Avitus, qui fut empereur pendant quelques mois seulement après la déposition de Maxime, meurtrier de Valentinien III (455), et raconté la mort de ce prince, ami des Wisigoths et des Burgondes, survenue dans le temps où ceux-ci revenaient d’Espagne, Marius ajoute: Cette année-là, les Burgondes occupèrent une /21/ partie de la Gaule, et en partagèrent les terres avec les sénateurs romains 1 .

M. de Gingins est le seul, que je sache, qui ait donné la date de 456 comme celle de l’établissement définitif, et déclaré hautement sa préférence pour l’indication que nous a laissée Marius. Il l’a fait, soit dans son mémoire sur l’établissement des Burgondes, publié en 1837, soit dans le travail demeuré manuscrit qu’il avait entrepris sur l’histoire de ce peuple avant son établissement définitif.

De tous les auteurs, d’ailleurs très recommandables, qui sont venus après notre savant compatriote, aucun n’a tenu compte de cette opinion, qu’il avait cependant assez fortement établie, aucun n’a même essayé de la réfuter. Gaupp 2 place l’établissement des Burgondes en Savoie et en Helvétie en 443. Le baron Roger de Belloguet 3 a suivi les mêmes errements. Il faut en dire autant de Matile 4 , de Waitz 5 , de Derichsweiler 6 , de Wietersheim 7 , etc.

Je donnerai plus tard les motifs qui m’engagent à suivre dans cette question l’opinion de M. de Gingins; je pourrai le faire plus clairement et plus brièvement lorsque j’aurai exposé les faits concernant l’histoire des Burgondes qui remplissent cette période de treize ans sur laquelle on est en désaccord.

J’observerai toutefois qu’un établissement en Savoie /22/ d’une partie des Burgondes rhénans ne me paraît pas impossible. Ce que je conteste seulement, c’est l’abandon des parages du Rhin mitoyen par la nation burgonde en 443. Leur histoire démontre, selon moi, d’une manière sûre, que la masse de leur nation se trouvait encore dans les environs de Worms et de Mayence en 451, lors de l’invasion d’Attila dans les Gaules.

Les Burgondes affluaient dans la Gaule, car le gros de la nation, établi sur la rive droite, était sans doute déjà pressé à l’orient par les tribus dépendantes du vaste empire fondé par Attila sur les débris de celui sur lequel régnait Hermanaric. Cette circonstance qui les avait engagés à pénétrer dans la Lorraine en 436, peut fort bien s’être reproduite en 443. Il est possible donc qu’une fraction des Burgondes ait été bien aise d’obtenir dans les terres de l’Empire quelques nouveaux campements et qu’Aëtius leur ait fait cette concession. Peut-être n’était-il pas fâché de placer des sentinelles vigilantes auprès des Wisigoths dont l’expansion était alors tout particulièrement redoutable. C’est dans ce sens qu’on pourrait concilier le témoignage de Tyro avec celui de Marius.

Ce chroniqueur, qui croyait les Burgondes en grande partie détruits après la victoire remportée sur eux par Aëtius en 436, a parlé des débris de leur peuple; « Burgundionum reliquiis » mais, à cet égard, il était fort mal informé; car de 436 à 456 les Burgondes livrèrent encore plusieurs grandes batailles, dans quelques-unes desquelles ils firent sûrement de plus grandes pertes que dans la bataille de 436; et pourtant c’est justement depuis 456 que cette nation prend le plus d’importance, joue quelque temps un rôle considérable dans la politique de /23/ l’Occident et fonde un royaume qui s’étendait du Rhin jusqu’à la Méditerranée.

Je reprends maintenant la suite des événements: En 480 seulement, après avoir fait expier à Théodose II sa participation à un projet d’assassinat par un humiliant traité, Attila commença à tourner ses regards vers l’Empire d’Occident. J’ai exposé dans un autre travail 1 les détails de sa fameuse campagne dans les Gaules; je ne reviendrai sur ce récit que pour en résumer les principaux moments et pour faire ressortir le rôle glorieux, et pourtant bien peu connu aujourd’hui, qui échut aux Burgondes dans cette crise, formidable entre toutes, durant cette période de guerres, d’invasions et de bouleversements.

Après avoir combiné son entreprise en diplomate astucieux aussi bien qu’en grand capitaine, après s’être créé des alliés contre ceux qu’il se propose d’attaquer, et avoir semé habilement la défiance parmi ceux dont il avait à redouter l’accord, en annonçant à la cour de Ravenne que son but est seulement de châtier les Wisigoths qui se sont soustraits à sa domination, et en promettant aux Wisigoths de partager avec eux la Gaule, dont il veut chasser les Romains, Attila concentra sur les bords du Danube les contingents de toutes les nations barbares soumises à sa domination, puis vint prendre ses quartiers d’hiver sur les confins de la forêt hercynienne, dans les vallées du Necker et du Mein (450).

Au premier printemps de l’année 451 il passa le Rhin sur un pont de bateaux, dans les environs de Mayence. /24/

Cecidit cito secta bipenni

Hercynia in lintres et Rhenum texuit alvo 1 .

Alors, doit avoir eu lieu cette sanglante bataille entre les Huns et les Burgondes dont Paul Diacre a parlé dans deux ouvrages différents et que les historiens modernes ont passée néanmoins presque tous sous silence 2 .

Jean de Muller, Lebeau et Marcow (Histoire des Germains) ont seuls, avant M. Amédée Thierry, tenu compte du renseignement de Paul Diacre; tous les autres, persuadés par Tyro du fait que les Burgondes n’étaient plus sur les bords du Rhin en 451, négligent absolument cette information d’une haute importance.

Paul Diacre avait tous les moyens d’être bien informé; dans l’Histoire des évêques de Metz, il a résumé les traditions locales des pays dévastés par les Huns; dans son Histoire des Lombards, il avait recueilli les traditions des Germains attachés au parti d’Attila. Je dirai même qu’aucun chroniqueur latin de cette époque n’a possédé sur les barbares des connaissances aussi exactes et aussi étendues, excepté peut-être Jornandès. /25/

Muller n’entre, au sujet de la bataille mentionnée par Paul Diacre, dans aucune explication; il se borne à noter le fait, mais Lebeau et Tourneux d’après lui 1 , préoccupés, comme tout le monde, de l’idée que les Burgondes étaient déjà établis définitivement dans les hauts plateaux du Jura méridional et des Alpes occidentales, supposent qu’Attila avait passé le Rhin à Bâle, pour descendre de là jusqu’à Trêves et retourner ensuite au nord-ouest dans la direction d’Orléans. Ce circuit inutile est plus qu’invraisemblable; il est en opposition avec Sidoine Appolinaire 2 et avec Paul Diacre, qui, dans l’Histoire des évêques de Metz, place la prise des villes du Rhin, par Attila, immédiatement après la victoire qu’il remporta sur Gundahar.

M. Amédée Thierry a cherché à concilier l’idée d’une bataille livrée aux Burgondes, près de Bâle, avec le passage du Rhin à Mayence, que les sources imposent; il pense qu’une partie de l’armée d’invasion s’était dirigée sur Bâle, tandis que l’armée principale, commandée par Attila en personne, passait le Rhin à Mayence, puis s’emparait de Trêves, de Worms, de Spire et de Metz.

Cette supposition aurait toujours contre elle le récit de Paul Diacre. Car, selon cet auteur, ce fut bien Attila en personne qui, au moment d’entrer dans les Gaules, défit Gundahar, et passa sur le corps des Burgondes; du reste, elle n’est plus nécessaire du moment qu’on considère Gundahar comme étant à Worms en 451. /26/

Gaupp a cru, en revanche, que la rencontre rapportée par Paul Diacre n’était autre que la bataille de Châlons. Or le texte repousse encore plus absolument une telle interprétation; il nous parle du premier combat important de cette mémorable campagne, et la bataille de Châlons en est, au contraire, le dernier: il parle d’une rencontre où Attila a le dessus, et non d’une bataille à la suite de laquelle il dut évacuer les Gaules et repasser le Rhin.

Mais, si l’on y regarde bien, Paul Diacre n’est point le seul témoin à invoquer au sujet de la bataille des Huns et des Burgondes; Cassiodore et Prosper d’Aquitaine y font tous deux allusion lorsqu’ils racontent que Gundahar ne jouit pas longtemps de la paix qu’il avait faite avec Aëtius, car il succomba quelque temps après sous les coups des Huns, lui, son peuple et sa race.

Des traditions germaines, répandues principalement parmi les ennemis du nom romain, conservèrent aussi le souvenir de la catastrophe dans laquelle périt Gundahar avec ses deux frères et la fleur de ses compagnons. Le retentissement causé par cet événement doit avoir été grand dans le monde barbare. L’auteur des Niebelungen, qui se taît tout à fait sur la bataille de Châlons, fait du combat de Gundahar avec les guerriers d’Attila, le dénouement de sa remarquable épopée, et deux des poèmes de l’Edda Scandinave, l’Atlamal et l’Atlaquida, l’ont raconté également, il est vrai sous des traits et avec des circonstances fictives qui permettent de ne pas le reconnaître, si on y tient absolument.

Mais quand un tel événement ne nous aurait pas été raconté dans des sources diverses, dès que les Burgondes étaient encore dans le pays de Worms en 451, je dirai /27/ presque qu’il devait nécessairement arriver. La présence d’Attila à Mayence obligeait les Burgondes à prendre parti. Nous savons qu’ils furent alliés des Romains dans la suite de la guerre; donc ils le furent aussi dès le début; donc ils durent livrer combat aux ennemis qui envahissaient leurs établissements.

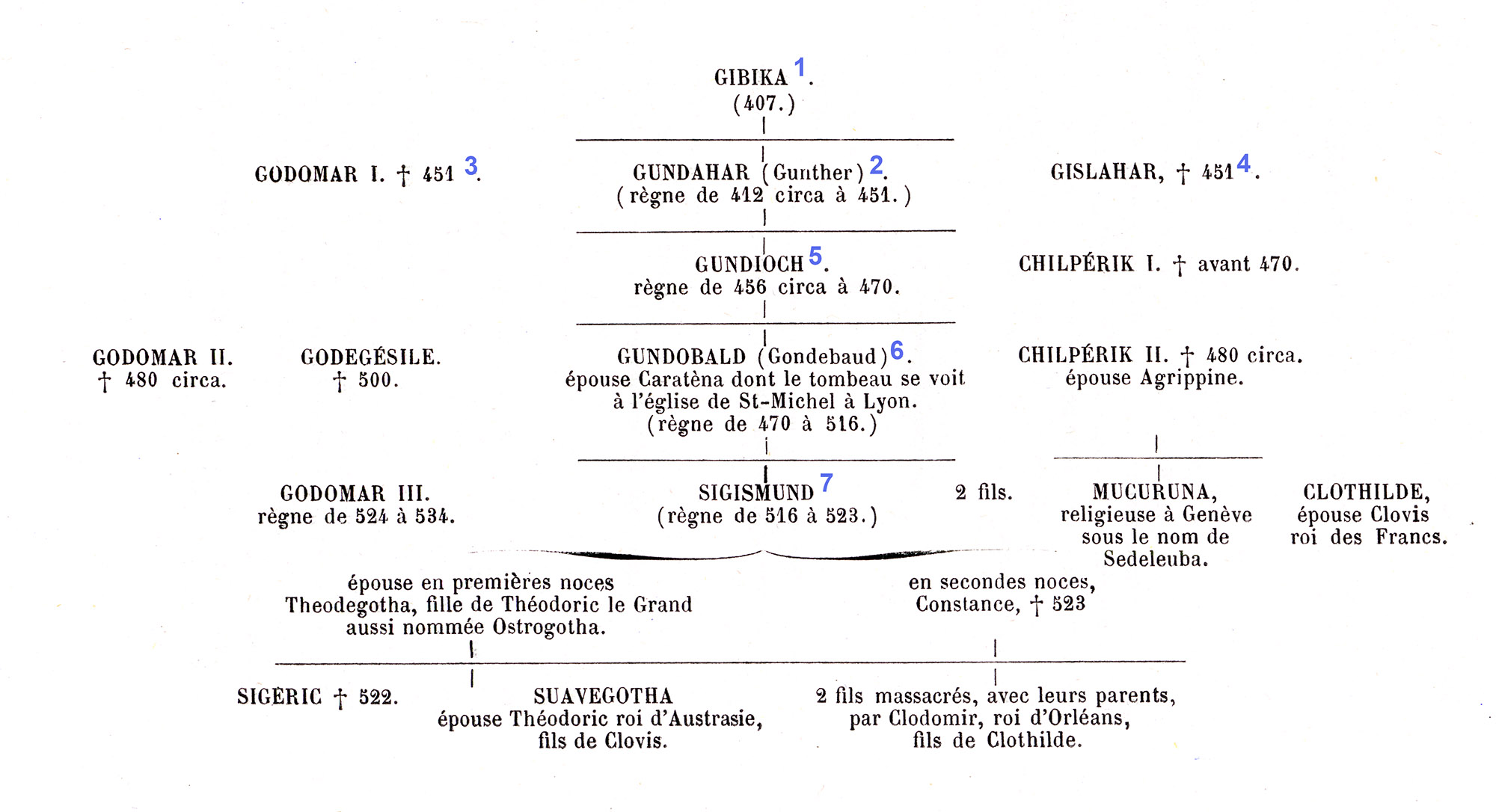

Notons encore ici une circonstance curieuse: les Niebelungen et l’Edda donnent à Gundahar deux frères qui combattent et meurent avec lui, ce sont Gundomar et Gislahar; tous trois sont fils de Gibika. Eh bien, dans la loi Gombette (tit. III), Gondebaud, petit fils de Gundahar, nomme aussi ses prédécesseurs Gibika, Gundahar, Gundomar et Gislahar 1 , et le texte qui contient cette indication a été rédigé un demi-siècle au plus après la bataille dans laquelle l’aïeul de Gondebaud et ses oncles avaient trouvé la mort! Une coïncidence pareille a une force probative sur laquelle il nous semble bien inutile d’insister.

D’après la nature des choses, on serait porté à penser que le choc des Burgondes et des Huns eut lieu au passage du Rhin, et dès lors, sur la rive gauche. Si l’on veut se rattacher aux traditions germaines, on le placera plutôt sur la rive droite. L’un des textes de Paul Diacre ne serait /28/ certainement pas opposé à cette hypothèse. Cependant le second, celui qui est tiré des Histoires mêlées, oblige d’admettre que le combat eut lieu en effet sur la rive gauche du Rhin.

Quoi qu’il en soit de ce détail, le témoignage de Paul Diacre mérite d’être cru, et il nous apprend en substance que les Burgondes s’étant placés au-devant de l’armée innombrable qu’Attila entraînait sur ses pas, en reçurent le premier choc, que le torrent dévastateur leur passa sur le corps, que dès lors, jusqu’à Orléans, nul obstacle n’arrêta son cours.

Gislahar et Gundomar, les deux frères de Gundahar, mentionnés dans la loi Gombette et chantés dans la tradition poétique, perdirent la vie dans ce combat inégal, ainsi que le roi des Burgondes.

Trêves, Worms, Spire, tombèrent aussitôt après, presque sans résistance. Metz, place très forte, arrêta un moment Attila, qui l’emporta cependant d’assaut la veille de la fête de Pâques 1 . Il est probable qu’après la défaite des Burgondes, Attila divisa son immense armée, soit afin de la nourrir plus aisément, soit pour réunir plus promptement le butin de la Gaule septentrionale. Une colonne peut avoir poussé jusqu’à Besançon en passant par Strasbourg. Le gros de l’armée, de Metz se dirigea sur Reims, qui ouvrit ses portes à la première sommation; une division se dirigea encore plus au nord et ravagea Laon, Soissons, Noyon, Cambrai, Tournai, Tungres, etc. Cette pointe vers la Belgique explique seule les nombreuses traditions du passage des Huns répandues dans cette /29/ contrée; elle serait également en rapport avec l’anecdote de Priscus touchant deux frères de la nation des Francs qui se disputaient le principat et dont Attila prit l’aîné sous sa protection. On a généralement cru que ces deux frères étaient les fils de Clodion, roi des Francs-Saliens, le protégé d’Aëtius, que Priscus dit avoir vu à Rome, remarquable par sa longue chevelure blonde, aurait donc été Mérovée.

Les Burgondes, aux destinées desquels il convient de nous attacher, avaient fait d’immenses pertes; cependant c’est par une forte hyperbole que quelques chroniqueurs les disent anéantis; Jornandès les range au contraire au troisième rang parmi les peuples des Gaules qui furent dans les événements suivants les alliés d’Aëtius 1 ; les Historiæ miscellæ les placent au premier dans leur énumération 2 . Leur active participation à la suite de cette guerre, dans laquelle ils portèrent et reçurent les premiers coups, ne saurait donc être un instant douteuse. Mais de quelle manière eut lieu cette participation? Sur ce point, je ne puis accepter l’opinion suivie par la plupart des historiens.

Partant toujours de l’idée que les Burgondes étaient déjà dans la Sabaudia, on s’est imaginé qu’ils commencèrent /30/ par s’en aller dans la Provence pour y rejoindre Aëtius; de là on les fait venir, avec le général romain, à Toulouse, pour y prendre Théodoric et la puissante armée des Wisigoths; de Toulouse, enfin, Aëtius et tous ses alliés réunis arrivent à Orléans, où ils trouvent les Huns pour la première fois. Ce long voyage circulaire au travers de la Gaule méridionale serait déjà difficile à concevoir dans l’hypothèse où l’on s’était placé. Mais, quand on sait qu’aux premiers jours d’avril les Burgondes se battaient en corps de nation aux environs de Worms et de Mayence, on comprend bien vite qu’une pérégrination qui était déjà une difficulté dans l’ancienne hypothèse deviendrait maintenant une impossibilité toute pure.

Nous n’avons malheureusement que trois dates un peu fixes concernant l’invasion de 451; mais ces dates, combinées avec les distances parcourues par les armées belligérantes, permettent de retrouver les autres plus ou moins approximativement.

Les dates fixes sont:

1° le jour de la prise de Metz, qui est attesté par les Histoires mêlées, il tombe au 8 avril;

2° Le jour où, selon la légende des saints, Aëtius promit à St.-Agnan, évêque d’Orléans, qui était allé le trouver à Arles, d’arriver avec son armée devant la ville d’Orléans, si celle-ci avait pu tenir jusqu’alors; ce jour est le huitième avant les kalendes de juillet, c’est-à-dire le 24 juin. Selon quelques notices, le terme fixé était expiré depuis quelque temps lorsque Aëtius arriva 1 ; selon la légende, il vint exactement au moment qu’il avait annoncé. /31/

La troisième date indiquée, ou du moins rendue probable par des sources du temps, est celle de la bataille que livra Attila aux Francs et aux Burgondes dans les plaines de Mauriac (Mery-sur-Seine), c’est-à-dire dans le delta formé par la jonction de la Seine et de l’Aube. La légende de St-Loup, évêque de Troyes, nous apprend, en effet, qu’à l’approche des Huns, l’évêque députa le diacre Maximianus avec d’autres clercs pour demander à Attila d’épargner la cité confiée à son ministère. Ce prince se trouvait à Brolium, bourgade située à moitié chemin entre Troyes et Mauriac. Le cheval d’un officier s’étant cabré à la vue des prêtres portant les ornements sacerdotaux, Attila fit massacrer ceux-ci, et depuis ce jour Brolium a porté le nom du martyr Maximianus. Or le jour anniversaire de la mort de St.-Mesmin est célébré le 7 septembre.

Les événements de la campagne d’Attila dans les Gaules, tels qu’ils nous sont parvenus, s’accommodent sans difficulté à ces trois dates principales.

La marche d’Attila du côté de Rheims, puis de là sur Orléans, nous amène bien près du mois de juin. Le siége d’Orléans ne fut probablement pas levé le 24 juin, en raison des difficultés qu’Aëtius éprouva pour s’assurer le concours de Theodoric, sans l’aide duquel la lutte contre Attila eût été par trop inégale. Ce sera donc à la fin de juillet ou en août seulement, qu’Orléans aura été délivrée par les Romains et les Wisigoths réunis. /32/

Le retour d’Attila dans les plaines de Troyes et de Mauriac aux environs de septembre n’a donc rien que de vraisemblable; la grande bataille de Châlons-sur-Marne, livrée à vingt lieues plus au nord, dans les champs catalauniques, tombe ainsi sur le milieu ou la fin de septembre, selon le temps qu’on suppose avoir été employé par Attila à construire les redoutes en terre qu’il établit entre la Cheppe (Fanum Minervæ) et la colline de la Croix, le long de la Noblette. Après avoir perdu sa dernière bataille, Attila rentra en Thuringe et y prit ses quartiers d’hiver.

Mais si la marche d’Attila de Metz à Orléans, le long siége de cette place et le retour d’Orléans à Mauriac se placent sans peine dans les cinq mois de bonne saison qui séparent le 8 avril du 7 septembre; si le voyage de St.-Agnan d’Orléans à Arles, les préparatifs d’Aëtius, des négociations plus ou moins longues avec le roi des Wisigoths, et la marche des armées d’Arles à Toulouse et de Toulouse à Orléans, nous amènent presque forcément au delà du 24 juin, époque à laquelle Aëtius crut d’abord pouvoir venir au secours d’Orléans, et concordent par conséquent avec la date des combats de Mauriac fixée aux environs du 7 septembre; en revanche, comment pourrait-on imaginer un seul instant que les Burgondes se fussent ralliés assez tôt après leur première défaite pour venir de Worms à Arles et revenir d’Arles par Toulouse jusqu’à Orléans, dans les mois de mai, juin et juillet, tout au plus? Une difficulté presque égale se présente pour les Gallo-Romains de Lutèce et pour les Francs saliens, même si l’on admet qu’ils rejoignirent Aëtius en avant de Toulouse. Est-il naturel, est-il vraisemblable d’ailleurs, que des peuples braves, /33/ mais peu disciplinés et nullement soumis aux Romains, on a bien pu le voir, aient quitté leurs demeures, envahies par un ennemi rapace et impitoyable, leurs familles, leurs biens, pour courir au devant d’alliés encore douteux, à travers toute la longueur de la Gaule?

Abandonnons donc, une fois pour toutes, ce système qui réunit en une seule armée venant de Toulouse au secours d’Orléans toutes les populations armées pour la défense de la Gaule. Cette réunion dans le midi de tous les alliés d’Aëtius ne ressort nullement des sources, elle choque toute vraisemllance; nous verrons même qu’elle empêche de comprendre d’autres sources dans leur sens véritable, lorsqu’on arrivera au récit de la bataille de Mauriac; bataille sanglante, mais partielle qui précéda probablement de quinze jours au moins la grande bataille des Champs catalauniques, avec laquelle on la confond, on ne peut plus mal à propos.

Les Burgondes, réfugiés dans les gorges des Vosges et du Jura depuis la bataille dans laquelle ils avaient perdu leur roi et avaient été si rudement éprouvés, brûlaient de venger le massacre des leurs. Ils étaient parfaitement placés pour menacer la gauche de l’armée ennemie. Tandis que celle-ci s’arrêtait sous Orléans, mise en état de défense par son énergique évêque et défendue vigoureusement par ses habitants; les Francs saliens et Ripuaires, les Armoricains et les habitants de Paris, encouragés par Ste. Geneviève, formaient aussi sur les derrières des Huns une armée, déjà imposante.

Les sollicitations d’un ami, mais probablement, avant tout, la communication des déclarations faites par Attila à /34/ la cour de Ravenne 1 ayant enfin mis un terme aux hésitations de Théodoric, Aëtius, fortifié des Wisigoths, arrivait à grandes journées sur Orléans, que les Huns, peu experts dans les siéges, n’avaient pu encore emporter. Le temps dans lequel il avait promis d’arriver était cependant expiré, et Attila, informé sûrement des mouvements d’Aëtius, pressait le siége avec un redoublement d’énergie. Déjà, dans un assaut, une partie de la ville avait été prise 2 , quand, du haut des remparts, les sentinelles annoncent l’approche du secours si impatiemment attendu. Le courage des assiégés se ranime aussitôt; un combat furieux s’engage dans les rues mêmes de la cité, que les Huns commençaient à piller, tandis que les Romains et les Wisigoths, accourus en toute hâte, parviennent à occuper un pont sur lequel ils passent la Loire.

Attila, qui ne voulait pas livrer aux hasards d’une seule bataille les résultats de son entreprise, et qui tenait à mettre à l’abri son immense butin, évacua les abords d’Orléans et reprit le chemin par lequel il était venu.

Mais, lorsqu’il eut atteint le cours de la Seine, entre Mauriac et Troyes (Tricassis), son armée en retraite rencontra de nouveaux adversaires; les Francs, les Burgondes, toutes les populations viriles de la Gaule septentrionale, averties de la levée du siége d’Orléans, attendaient Attila vers ce fleuve, pour lui en disputer le passage./35/

Jornandès indique les Francs comme étant ceux qui combattirent à Mauriac; la participation des Burgondes à ces luttes sanglantes qui, selon Jornandès, coûtèrent la vie à quatre-vingt-dix mille combattants, est prouvée par la loi Gombette 1 .

Tourneux, dont Amédée Thierry a adopté l’avis, est le premier qui ait su, dans l’obscurité des textes anciens, discerner clairement la bataille de Mauriac de la bataille de Châlons. Ces deux auteurs sont loin cependant d’avoir accordé à la première toute la portée qu’elle a eue.

Selon M. Thierry surtout, l’affaire de Mauriac n’aurait été qu’un de ces engagements partiels qu’une armée en retraite soutient habituellement, quand elle est serrée de près par ceux qui la poursuivent. Aussi cet historien admet-il, sans autres, une correction au texte de Jornandès proposée par l’abbé Dubos et suivant laquelle le nombre des morts et des blessés serait réduit à quinze mille 2 . Cette correction arbitraire ne me paraît motivée par quoi que ce soit.

Partant de l’idée que tous les alliés d’Aëtius s’étaient réunis au midi de la Loire, M. Thierry était nécessairement /36/ conduit à ne voir dans le combat de Mauriac qu’un combat d’arrière-garde livré par les Gépides contre les Francs afin de protéger le passage de l’Aube par l’armée et les bagages d’Attila. Mais nous avons vu que cette idée était inadmissible.

D’après la position des lieux et les découvertes récentes d’armes et autres objets, témoignant d’une ancienne bataille, voici comment je conçois les différents combats dont l’ensemble prend le nom de bataille de Mauriac.

Deux routes parallèles conduisaient d’Orléans à Châlons-sur-Marne; l’une à l’ouest passait à Mauriac; l’autre, plus directe, passait à Troyes. Attila, usant de cet avantage pour la facilité de sa marche et de ses approvisionnements, marchait sur deux colonnes.

Les peuples du nord de la Gaule, armés pour empêcher les hordes hunniques de rentrer dans un pays qu’elles avaient mis à feu et à sang quelques mois auparavant, rencontrèrent à Mauriac la gauche d’Attila, où se trouvaient les Gépides, sous les ordres de leur roi Ardaric. Dans ces circonstances, une affaire des plus sanglantes aurait eu lieu sans qu’Attila, ni surtout Aëtius, aient eu le temps d’intervenir.

D’après le nom que la bataille a conservé et les lieux où se trouvent les vestiges les plus sensibles d’une lutte, les principaux combats eurent lieu sur la Seine, à Mauriac même, entre la Seine et l’Aube, non loin d’Arciaca, à Vilette et Pouans 1 ; enfin sur la rive droite de l’Aube, entre Viaprès, Plancy et Baudimont./37/

Ces combats furent successifs; Frédegaire nous dit qu’ils durèrent trois jours. L’hypothèse émise par un écrivain récent 1 d’un combat s’engageant à la fois sur trois champs de bataille distincts, séparés par deux puissants cours d’eau et où les corps séparés ne pouvaient se prêter un mutuel appui, doit être rejetée. Dans cette hypothèse ni les troupes d’Attila, ni celle de ses adversaires ne présentent une ligne d’opération tant soit peu intelligible. Un coup d’oeil sur la carte suffira pour le démontrer.

Quant à l’issue de la lutte, le seul passage de Jornandès où les deux combats soient présentés distinctement, nous laisse sans réponse aucune.

Pourtant, si la bataille de Mauriac n’a pas été un succès pour Attila, elle ne fut point pour lui un désastre, preuve en soit l’attitude que Jornandès lui prête immédiatement après. A trois journées de Mauriac, Attila s’arrête, se /38/ concentre, donne du repos à son armée, la ravitaille, élève des fortifications de campagne d’un très vaste développement, commence lui-même l’attaque lorsqu’il voit approcher Aëtius, réuni cette fois à tous les peuples de la Gaule en armes pour le repousser.

L’essentiel, du reste, pour l’intelligence de la campagne et du rôle que les Burgondes y ont joué, est de constater, premièrement: que les combats de Mauriac, si graves et acharnés qu’ils aient été, ne furent, en réalité, qu’un préliminaire important de la bataille définitive; secondement, que, dans ces combats, les Francs et les Burgondes agissaient de leur chef, l’armée ennemie se trouvant tout entière entre eux et les troupes qui venaient d’Orléans, sous le commandement d’Aëtius.

De la campagne de 451, la conclusion surtout est connue; mais l’on discute encore aujourd’hui le lieu précis où Aëtius parvint à briser et à refouler définitivement le flot envahisseur. Le théâtre de cette gigantesque mêlée, désignée habituellement sous le nom de bataille de Châlons, est même un des sujets qui ont servi le plus souvent de but aux recherches des historiens et des archéologues.

J’ai traité cette question selon mes faibles lumières dans un autre écrit; je m’abstiendrai donc d’entrer de rechef dans une discussion critique, à laquelle je n’aurais pas grand’chose à changer 1 .

A mes yeux, les Huns eurent deux batailles à soutenir dans leur retraite: la première à Mauriac, la seconde à Châlons. La confusion dans laquelle est tombé Jornandès, /39/ qui, dans un passage, paraît confondre les champs mauriciens et les champs catalauniques 1 , s’explique par la circonstance qu’il n’avait pas été lui-même dans les Gaules.

Le partage des sources, d’après la nationalité, a du reste quelque chose de frappant en cette circonstance. La loi Gombette, Frédegaire, et la chronique anonyme de l’an 641 2 , en un mot, les sources franques et burgondes indiquent seulement les champs de Mauriac. Les sources gothiques et romaines, Idace, Isidore de Séville, Paul Diacre, Jornandès et Ammien Marcellin parlent toujours des champs catalauniques 3 . Cette divergence vient à l’appui de nos vues. Les Romains et les Wisigoths n’ayant pas combattu à Mauriac, ont surtout parlé de la victoire de Châlons, à laquelle ils eurent la plus grande part. Les Francs et les Burgondes, qui avaient surtout combattu et souffert auprès de Mauriac, ont conservé préférablement le souvenir de ce premier combat.

Transportons-nous maintenant aux champs catalauniques. Entre la Vesle et la Suippe (petites rivières qui coulent de l’est à l’ouest et vont se jeter dans l’Aisne), se /40/ trouve un plateau assez accidenté qui commence à trois lieues au nord de Châlons.

La partie de ce plateau qui nous intéresse forme un parallélogramme de 5 à 6 lieues de longueur sur 3 lieues de largeur; elle est limitée au sud par le cours de la Noblette, principale branche de la Vesle; au nord par la Suippe; à l’est par une ligne qu’on tirerait des sources de la Noblette aux sources de la Suippe; à l’ouest par une ligne joignant le village de Vadenay, placé près du confluent de la Vesle et de la Noblette, au village de Jonchery situé sur les bords de la Suippe. A peu près au centre du parallélogramme sont des hauteurs boisées appelées le Piémont. En partant de ce point on peut diviser en deux régions principales l’espace que nous venons de circonscrire; la première est formée par le versant nord du plateau qui descend à la Suippe par des pentes assez escarpées; la seconde est formée par le versant sud et se subdivise elle-même en deux parties; la portion orientale, sorte de plaine s’abaissant doucement jusqu’à la Noblette, et la portion occidentale, laquelle est découpée par trois petits contreforts qui se détachent du Piémont. Le premier ou le plus oriental est le mont des Vignes, il aboutit à la Cheppe; le second, nommé mont Fresnoy, aboutit à Cuperli; le dernier, mont de Perthes, se termine auprès de Vadenay; ces collines embrassent deux vallons incultes et passablement évasés, mais suffisent à masquer des mouvements de troupes, pour celui qui se trouve au centre du plateau, mais n’occupe pas le Piémont.

Près de la Cheppe, village sur la Noblette, est un camp fortifié connu sous le nom de camp d’Attila. C’est une vaste enceinte munie d’un double rempart en terre /41/ parfaitement conservé. Le fossé, entre les deux épaulements, mesure 50 pieds de largeur et 20 de profondeur. D’après Tourneux, qui en a levé le plan, l’enceinte a 1765 mètres de pourtour; deux ouvertures y sont pratiquées, l’une, s’ouvrant sur la Cheppe, au bord du ruisseau; l’autre au nord, qui conduit sur le mont des Vignes, dont l’espace occupé par le camp forme l’extrémité inférieure et occidentale.

Ce camp retranché est-il l’œuvre des Romains, dont Attila aurait tiré parti, ou bien celle des Huns? Cette question, fort controversée, importe au fond assez peu, dès qu’il est admis que les Huns l’occupèrent et que la bataille a eu lieu dans son voisinage. Or ceci est démontré par de nombreux indices. Le long du cours supérieur de la Noblette, en amont de la Cheppe, des fortifications de campagne, du genre de celles qui entourent le camp, s’aperçoivent encore çà et là, particulièrement à Bussy et à Saint-Rémy. On y rencontre aussi, nombreux et vastes, des tumulus dont la signification n’est point problématique; dans tout le pays, à une lieue à la ronde du camp, le sol fournit une foule d’objets caractéristiques: des armes, des ossements et de petits fers de chevaux. Ces objets se trouvent principalement: 1° au nord-ouest, juste au-dessous de la colline du Piémont, dans un endroit nommé l’Ahan des diables, ce qui veut dire le champ dans lequel les Huns païens et sorciers, selon l’idée du pays, se trouvent ensevelis; 2° sur le mont des Vignes, jouxtant au camp lui-même; 3° à Cuperli, village placé à demi lieue du camp, en aval du cours de la Noblette; 4° à Bussy, situé à demi lieue à l’est du camp, en amont, où l’on compte jusqu’à cinq vastes tumulus; 5° à la Croix, /42/ colline escarpée qui termine à l’est le parallélogramme dans lequel sont comprises les localités dont nous avons parlé; 6° en dehors et au sud-est du parallélogramme se trouve enfin le magnifique tumulus de Poix, que la tradition a nommé le tombeau du roi Théodoric.

Mais de toutes les preuves rassemblées pour démontrer que la bataille décrite par Jornandès eut lieu dans les parages de Fanum Minervæ, ancien nom de la Cheppe 1 , la plus incontestable est bien la facilité qu’on éprouve à se rendre compte des indications de cet historien, lorsqu’on les rapporte aux lieux que l’on vient de décrire.

Attila avait choisi ses positions avec le tact d’un guerrier expérimenté. Il commande deux voies romaines, dont l’une conduit de Reims à Toul, et dont l’autre, un peu plus au nord, conduit directement à Metz. La force de son camp retranché et ses travaux de campagne en amont du ruisseau de la Noblette, assez encaissé parfois, le mettent à l’abri d’une attaque venant du côté de Châlons; ses derrières sont protégés par la colline du Piémont, bien plus boisée alors que de nos jours. Le plateau sur lequel il a rassemblé son armée est assez vaste pour permettre le facile développement de ses masses et les manœuvres de sa nombreuse cavalerie, sur laquelle il compte surtout.

Aëtius ne s’est pas montré moins habile dans ses dispositions préliminaires. Il se gardera d’aborder de front un ennemi aussi bien retranché, mais, tout en attirant son attention du côté du sud par une fausse attaque, il a caché /43/ ses principales forces dans les vallons qui remontent de la Vesle à la colline du Piémont et vient tourner secrètement les positions dans lesquelles il est attendu.

Au commencement de l’action, la droite d’Aëtius, formée par les Wisigoths de Théodoric, s’appuie au confluent de la Vesle et de la Noblette, d’où elle avancera sur le camp retranché; le centre, formé des Alains et des autres auxiliaires qui ont charge de les surveiller, occupe le dernier vallon et s’avance sur le mont Fresnoy, la gauche, composée des légions romaines placées sous le commandement direct d’Aëtius, gagne en toute vitesse les hauteurs du Piémont, clef de la position dans la conception du général romain. Thorismund, fils aîné de Théodoric, commande en outre un nombreux corps de cavalerie destiné à relier l’action de l’aile droite avec celle du centre et de la gauche. L’extrême droite se prolonge sur la rive gauche de la Noblette, tandis que l’extrême gauche suit le revers septentrional des hauteurs voisines du Piémont.

Depuis Mauriac, les Francs et les Burgondes avaient opéré leur jonction avec Aëtius; cependant Jornandès ne les nomme pas dans sa description de l’ordre de bataille; peut-être Aëtius les mit-il au centre et en seconde ligne, en raison des grandes pertes qu’ils venaient de subir.

Le mouvement d’Aëtius a forcé Attila à se déployer du côté du nord, en dessus du camp retranché; après avoir fait face du côté du sud à un ennemi attendu de Châlons, il doit maintenant faire face, à l’ouest, à un ennemi qui débouche du côté de Reims. Sa gauche reste opposée aux Wisigoths et couvre le camp; elle est composée des Ostrogoths et des Gépides. Au centre se trouve le roi /44/ lui-même entouré de ses Huns. A la droite seront les autres nations slaves et germaines qu’il a emmenées avec lui.

Jornandès nous dit qu’Attila prit la précaution de n’engager le combat qu’après midi, afin de pouvoir, en cas d’échec, profiter de la nuit pour se mettre à l’abri de ses retranchements 1 . Je crois qu’il engagea l’affaire aussitôt qu’il eut pénétré le dessein qu’avait Aëtius de tourner ses lignes, en occupant avant lui le Piémont. Cette hauteur était d’abord à distance égale des deux armées, mais Aëtius s’y dirigeant à couvert, réussit à y arriver le premier; force fut donc à Attila de ne pas perdre un instant pour reprendre un poste qui assurait à son possesseur des avantages essentiels.

La bataille s’engage par conséquent par l’attaque qu’Attila ordonne pour enlever aux Romains les hauteurs du côté du nord; mais Aëtius, soutenu par la cavalerie de Thorismund, repousse cette attaque en fondant sur les Huns au moment de leur ascension 2 .

Ainsi, en prenant son ennemi en flanc et à revers, et en le contraignant à improviser un ordre de bataille qui diminue notablement ses ressources défensives, Aëtius s’est assuré, dès le début de l’action, une supériorité que la bravoure des Huns ne saurait contre-balancer.

Pendant qu’Aëtius repoussait les Huns au bas de la colline, /45/ précisément à l’endroit que la tradition nomme aujourd’hui l’Ahan des diables, une lutte plus formidable encore s’engageait en avant du camp retranché, entre deux peuples de même race, les Wisigoths alliés des Romains, et les Ostrogoths, alliés d’Attila. C’est celle-là principalement dont l’historien des Goths nous retrace l’émouvant tableau.

Le théâtre de cet engagement se trouve entre la Cheppe et Cuperli. Là, le ruisseau de la Noblette, qui partage le champ de bataille et forme le fossé du camp, gonflé non pas de pluie, mais de sang, est, suivant l’expression hyperbolique de l’historien, devenu pareil à un torrent. Là, le vieux Théodoric, qui parcourt les rangs en exhortant les siens, est atteint d’un trait qu’a lancé l’Ostrogoth Andagise; il est renversé, foulé aux pieds des combattants, et bientôt son cadavre est recouvert de milliers de cadavres appartenant aux deux partis. Mais ce succès accidentel cause justement la perte de ceux-là qui l’ont obtenu. Furieux de la mort de leur roi, brûlants de la venger, les Wisigoths se séparent alors des Alains et culbutent tout devant eux. Attila, qui s’est placé au centre pour se porter au lieu où sa présence sera la plus utile, les charge vainement avec cette fameuse cavalerie dont il avait formé sa garde personnelle. Il est repoussé, lui aussi, entraîné parmi les fuyards et bien heureux de trouver un refuge derrière l’enceinte des chariots 1 . Du reste, on se bat sur toute la ligne: bataille atroce, multiple, opiniâtre, et, dit /46/ encore Jornandès, telle que l’antiquité n’en raconte pas de pareille 1 .

Ne pouvant pénétrer dans le camp fortifié, les Wisigoths poursuivent l’épée dans les reins ceux de leurs adversaires qui n’ont pu y entrer, et remontent le cours du ruisseau pour s’attaquer successivement aux redoutes moins importantes de Bussy et de Saint-Rémi. Thorismund, descendant sur le soir des hauteurs qu’il avait occupées de concert avec Aëtius, est venu butter à son tour contre le camp des Huns, sur lequel il se précipite. Blessé d’une flèche à la tête, il tomba aussi de cheval; mais les siens purent le dégager 2 . Un peu plus tard encore, Aëtius et le corps qu’il conduit, éloigné des autres par la confusion inséparable d’un combat qui s’est prolongé jusque dans la nuit, et cherchant à savoir ce que les Wisigoths sont devenus, se trouve un moment au milieu de l’armée ennemie. A force de recherches, il parvint enfin jusqu’à l’endroit où les Wisigoths avaient établi leurs campements et passaient la nuit sous les armes. Il demeura avec eux jusqu’au lendemain 3 .

Ce que rapporte Jornandès de l’embarras d’Aëtius à /47/ retrouver les Wisigoths, jette sur sa narration plus de jour, qu’il ne pensait lui-même. En effet, quand, s’acharnant à leur poursuite, les Wisigoths eurent remonté le cours de la Noblette, sans parvenir à la franchir, Aëtius, qui venait du Piémont, se trouva, en réalité, séparé d’eux par le camp d’Attila et tout le gros de l’armée ennemie. Nul, du reste, ne savait exactement ce qui était arrivé dans cet immense conflit prolongé longtemps dans les ténèbres. Au lever du jour seulement, lorsqu’on vit la plaine couverte de morts et les Huns qui se tenaient enfermés dans leur camp, les Romains et leurs alliés jugèrent que la victoire était à eux. Sans des pertes énormes, ils supposaient bien qu’Attila n’aurait pas été si prudent. Celui-ci, cependant, ne paraissait nullement abattu; il faisait sonner les trompes à grand bruit et menaçait incessamment d’une nouvelle attaque. Tel, dit Jornandès, le lion pressé par les chasseurs, parcourt l’entrée de sa caverne, sans oser toutefois s’élancer au dehors, et ne cesse de terrifier le voisinage par ses affreux rugissements.

Les sources varient touchant le nombre des victimes de cette journée qu’on a nommée, à juste titre, la bataille des nations, car les peuples les plus belliqueux de l’Europe y avaient des représentants et quelques-uns dans les deux camps. Jornandès, porte le chiffre des morts à 165 000. Ce n’est pas si exagéré qu’on le croirait, il faut tenir compte des masses qui se trouvaient aux prises. Attila avait amené dans les Gaules 700 000 soldats; il en avait probablement encore près de 500 000. L’armée ennemie ne devait pas être de beaucoup inférieure 1 . /48/

J’ai laissé Aëtius avec les Wisigoths, sur la rive gauche de la Noblette, en face des redoutes de Bussy et de Saint-Rémi. Les Huns occupaient encore la rive droite; l’armée romaine, en poussant ses deux ailes, a fini par les envelopper, mais leur camp, pareil à un promontoire de rocher battu par les vagues de la mer, a soutenu tous les assauts.

Aëtius et ses alliés tinrent conseil et décidèrent de tenir les Huns assiégés; le défaut de vivres les forcerait bientôt à sortir de leur camp. Cette tactique était de beaucoup la plus sage, Attila le comprenait bien; aussi avait-il fait dresser au milieu du camp un bûcher composé de selles de chevaux; il voulait s’y jeter quand viendrait le moment suprême, car nul ne devait pouvoir se vanter d’avoir tué ou fait prisonnier le seigneur de tant de nations. Une circonstance fortuite vint le sauver d’une perte à peu près certaine.

Après de longues recherches, les Wisigoths avaient retrouvé le corps de leur roi Théodoric à l’endroit où les cadavres étaient le plus amoncelés; ils lui rendirent de grands honneurs et choisirent Thorismund pour son successeur. Le jeune prince, inquiet des projets de ses frères, demeurés à Toulouse, et craignant qu’ils ne s’emparassent du trésor royal, voulut alors revenir sur la décision prise et attaquer sur-le-champ Attila dans ses retranchements. Le général romain refusa de compromettre un résultat acquis par une tentative hasardeuse. Les Wisigoths reprirent aussitôt le chemin du midi. /49/

Lorsque du camp des Huns on aperçut les campements des Wisigoths abandonnés, on crut d’abord à quelque piège; quand il fut certain que Thorismund était parti, Attila se flatta que la fortune lui revenait et donna l’ordre du départ. Avec une armée aussi considérablement réduite que la sienne, Aëtius dut se borner à suivre les Huns jusqu’au Rhin, mais à distance respectueuse, et sans entreprendre de nouveaux combats. On présume qu’Attila suivit, en rentrant en Allémanie, la route tendant de Rheims à Metz. Le nom de Hunnesrück que portent les collines situées entre la Moselle et le Rhin pourrait être un souvenir lointain de cette circonstance. Il ne s’arrêta plus qu’en Thuringe, où il fit célébrer des jeux près d’Erfurt avec une magnificence qui n’était pas exempte de forfanterie. Au vrai, il avait été vaincu; sa grande entreprise sur l’Occident avait échoué, il avait perdu plus de la moitié de son immense armée. Des villes brûlées et des provinces ravagées ne compensaient pas un pareil résultat.

/50/

§ 2

Gundioch et Chilpérik fondateurs du premier royaume de Bourgogne.

(446 à 470.)

Depuis la bataille de Châlons, la Gaule demeurait l’arène des peuples germaniques qui avaient aidé Aëtius. Parmi ces peuples, les Wisigoths et les Burgondes étaient les plus en évidence. Thorismund ne régna que trois ans; il mourut assassiné en 454; on accusa de ce crime son frère Théodoric II, lequel devint son successeur. Deux fils de Gundahar, Gundioch et Chilpérik, gouvernaient alors les Burgondes.

Sur la foi d’un passage peut-être mal compris de Grégoire de Tours la plupart des historiens ont écrit que Gundioch et Chilpérik étaient des princes wisigoths, Grégoire de Tours dit, en effet, de Gundioch, qu’il était de la race du persécuteur Athanaric. « Fuit autem et Gundeuchus, rex Burgundionum ex genere Athanarici regis persecutoris, de qua supra meminimus 1 . »

La base sur laquelle cette opinion repose n’est pas des plus solides, surtout, elle est en opposition avec la loi /51/ Gombette, dans laquelle Gundebaud, fils de Gundioch, nommant ses propres ancêtres, cite positivement comme ses aïeux et ses prédécesseurs Gibica et Gundahar. Un pareil témoignage, exprimé dans les lois d’un peuple chez lequel beaucoup de vieillards avaient encore vécu sous Gundahar, ne laisse aucune place au doute. L’auteur de la vie de St. Sigismond, fils de Gondebaud, vient d’ailleurs à l’appui 1 . Observons que dans Gundioch se trouve cette racine Gund (belliqueux, guerrier), qui se retrouve dans presque tous les prénoms de la famille royale burgonde, comme aussi dans le nom du peuple.

Diverses explications pourraient être données du passage cité plus haut. La plus plausible me paraît celle de Marcow 2 . Ainsi qu’on voit par les Historiæ miscellæ, Gondebaud, fils de Gundioch, était neveu de Ricimer par sa mère; or le célèbre patrice, qui était d’origine suève, avait eu lui-même pour mère la fille du roi wisigoth Wallia; Grégoire de Tours, qui connaissait la parenté de Gondebaud avec les rois wisigoths, mais non la cause de cette parenté, aura supposé qu’elle venait du côté masculin. Quoi qu’il en soit de cette explication, on admettra avec nous que Gondebaud a mieux connu son grand’père que l’historiographe des Francs.

L’issue de son expédition en Gaule n’avait diminué ni la hardiesse, ni les ressources d’Attila. Dès le printemps 452, il envahit l’Italie supérieure. Aëtius dut quitter les Gaules pour venir défendre son souverain épouvanté. Une invasion de Marcien, empereur d’Orient, en Pannonie, et /52/ la présence d’Aëtius, défendant la ligne du Pô, engagèrent le roi des Huns à se retirer plus encore que les représentations du pape Léon-le-Grand, auquel la tradition se plaît à attribuer cet heureux résultat.

Attila était, durant l’hiver 452 à 453, dans sa résidence habituelle sur les bords du Danube, où il s’apprêtait à attaquer derechef l’empire d’Orient, quand une mort subite vint mettre un terme à ses vastes projets. L’histoire dit qu’il mourut d’hémorragie à la suite d’un festin donné à l’occasion de ses noces avec une princesse germaine; la tradition poétique et quelques chroniqueurs, dont la version paraît pourtant moins authentique, soutiennent qu’il fut assassiné par sa nouvelle épouse, qui aurait eu à venger le meurtre de son propre père. Ce point, demeuré obscur au moment même, le sera probablement toujours.

La mort d’Attila fut le signal de la dissolution de son empire. Les nations germaines qui avaient obéi à l’ascendant d’un grand homme, bien plus qu’à la prépondérance des Huns, reprirent leur indépendance. Les Huns furent défaits dans une grande bataille livrée sur les bords du lac Balaton et retournèrent en Asie. Les Ostrogoths, les Gépides, les Ruges, les Scyres, les Turcilingiens se partagèrent les mêmes contrées de l’Europe orientale dans lesquelles leur race dominait un demi siècle auparavant.

Valentinien III, débarrassé de la crainte que lui inspirait Attila, voulut se débarrasser aussi de la contrainte que lui imposait l’ascendant du grand capitaine qui avait sauvé l’Occident. Il assassina Aëtius de sa propre main en 454. L’année suivante, Valentinien fut assassiné à son tour par Maxime, sénateur romain, dont il avait outragé la femme. Genséric, roi des Vandales, fut alors appelé en Italie par /53/ la veuve de Valentinien, que Maxime, proclamé empereur, avait voulu forcer à l’épouser. Maxime périt dans une émeute. Rome, prise par les Vandales, fut pillée et saccagée pendant quatorze jours.

Dans ces tristes circonstances, les Gallo-Romains, d’accord avec les Wisigoths et les Burgondes, proclamèrent empereur Avitus, maître de la cavalerie qui, avec l’aide des Burgondes, venait de repousser une redoutable incursion des farouches Allamans 1 .

Le sénat romain avait vu avec une certaine jalousie la province des Gaules disposer de l’empire, il s’unit au patrice Ricimer, personnage très influent en ce temps-là sur l’armée et en Italie. Au bout d’un an à peine, Avitus fut forcé d’abdiquer. Majorien, prince capable, fut élu à sa place; mais le véritable chef de l’Occident était cependant Ricimer. De 455 à 472, celui-ci faisait et défaisait les empereurs; il exerça aussi plusieurs fois, pendant les interrègnes, le pouvoir dictatorial.

Durant le règne bien court d’Avitus, les Wisigoths et les Burgondes entreprirent d’enlever, en son nom, la province d’Espagne aux peuples barbares qui l’occupaient depuis 407. Leurs armées réunies remportèrent, à Astorga, une grande victoire contre les Suèves de Galice. Reckiaire leur roi s’enfuit à Portus-Cale, vers l’embouchure du Douro, où il tomba dans les mains des vainqueurs qui le mirent à mort. Peu après se rendit Braga, capitale du royaume suève. On ne sait pour quelle cause, après ce succès, Gundioch et Chilpérik, laissant /54/ Théodoric II poursuivre le cours de ses conquêtes, revinrent dans les Gaules, où ils occupèrent Lyon encore dans le courant de l’année 456. Un dissentiment éclata-t-il entre les rois des deux nations coalisées ou bien la nouvelle de la chute d’Avitus, survenue pendant cette expédition, fut-elle la cause du retour des Burgondes? Nous ne saurions le dire. Quoi qu’il en soit, les Burgondes et les Wisigoths refusèrent de reconnaître Majorien. Lorsque la mort eut surpris Avitus tandis qu’il fuyait Pavie pour chercher à gagner les Gaules, les Burgondes lui opposèrent un compétiteur nouveau en la personne de Marcellien 1 . Mais Majorien, général habile, aidé par Egidius, chef des milices romaines dans la Gaule septentrionale, après avoir défait les Wisigoths, reprit Lyon à Gundioch 2 . Le gendre d’Avitus, Sidoine Appolinaire, cédant lui-même à la fortune du vainqueur, chercha à rentrer en grâce en écrivant des vers en l’honneur de celui qu’il avait combattu.

C’est pendant l’interrègne qui suit la déposition d’Avitus et précède l’arrivée de Majorien à Lyon, que Marius place ce traité avec des sénateurs gaulois, ou, en d’autres termes, avec les décurions chargés du gouvernement des municipes, qui servit de base à l’établissement des Burgondes dans notre patrie. Comme il s’agit ici d’un fait capital et primordial de notre histoire, je m’arrêterai un moment à la discussion de cette date, sur laquelle je me trouve en désaccord avec presque tous les auteurs précédents. /55/

Les preuves que j’ai données de la présence du gros de la nation et de son roi dans la région du Rhin moyen, au début de la campagne d’Attila, pourraient à la rigueur suffire. L’accord qui existe sur ce point entre Paul Diacre et les traditions germaniques est trop remarquable pour ne pas reposer sur des faits réels; je dirai plus, l’ensemble des événements de cette mémorable guerre ne s’explique d’une façon satisfaisante que moyennant la participation des Burgondes rhénans. A cet égard, ce que nous avons vu touchant la bataille de Mauriac, vient encore à l’appui des témoignages relatifs à la bataille livrée en premier lieu aux environs de Mayence et de Worms.

Sur l’établissement même des Burgondes dans leurs nouvelles demeures, nous pouvons aussi invoquer tout à la fois le témoignage des sources et les vraisemblances résultant de l’appréciation des circonstances générales au milieu desquelles un tel fait a dû avoir lieu.

Prosper Tyro, tout en plaçant l’occupation de la Sabaudia dans la vingtième année du règne de Théodose, c’est-à-dire en 443, ne dit point que le peuple burgonde y ait été transporté en entier, et si la correction apportée par Sigebert de Gembloux à ce texte inintelligible, pene gens cum rege Peretio deleta, doit être supposée juste, en d’autres termes, si l’on croit que Tyro ait écrit: cum rege per Aetium, les mots qui suivent immédiatement après: « Burgundionum reliquiis datur » s’expliquent suffisamment par la persuasion doublement erronée où l’auteur était: 1° que la nation burgonde fût à peu près détruite dans la défaite que lui fit essuyer Aëtius en 436; 2° que dans cette bataille Gundahar avait trouvé la mort.

Mais, tandis que le chroniqueur aquitain n’exclut point /56/ en réalité une émigration partielle dans l’indication vague à laquelle on veut se rattacher, Marius tient un langage autrement clair et positif. Ce chroniqueur, qui était issu d’une famille patricienne du pays des Eduens, c’est-à-dire de la contrée la plus septentrionale comprise dans le nouvel établissement des Burgondes et qui vécut au centre de la Bourgogne dans un temps où la mémoire des faits avait encore pu lui parvenir directement 1 , raconte avec une parfaite exactitude les choses qui précédèrent et celles qui accompagnèrent l’occupation des contrées qu’il habitait. Selon lui, l’établissement des Burgondes eut lieu immédiatement après la guerre que Gundioch et Chilpéric firent de concert avec Théodoric, roi des Wisigoths, contre les Suèves d’Espagne. Il raconte l’élévation, la chute et la mort d’Avitus, tous événements qui eurent lieu en 456; puis ajoute: « Eo anno, Burgundiones partem Galliæ occupaverunt, terrasque cum Gallicis senatoribus diviserunt. »

Il ne s’agit pas ici, on le voit, d’un district désert et montagneux de la Sabaudia, délaissé par la pitié d’Aëtius aux débris d’une nation déjà en majeure partie exterminée; il s’agit d’un peuple puissant et belliqueux, qui revenant victorieux des champs de la Gallice, partage une partie des Gaules avec les sénateurs gaulois. Et remarquons ici cette expression: « cum gallicis senatoribus diviserunt. » Après la chute d’Avitus, les Gaulois qui l’avaient élevé à l’empire ne reconnurent pas Majorien; il y avait donc interrègne; le pouvoir politique avait /57/ momentanément passé des officiers de Rome aux décurions des municipes; c’était donc bien avec les sénateurs gaulois qu’en 456 un partage de terres pouvait être convenu et réglé.

La chronique d’Eusèbe, dont Frédegaire nous a conservé des extraits, assez informes il est vrai, contient une notice sur l’établissement des Burgondes qui, lorsqu’on l’examine avec attention, concorde tout à fait avec celle de notre évêque Marius 1 .

Cet écrivain rapporte, mais sans indication de date, « que les Burgondes arrivèrent sur les bords du Rhin au nombre de 80 000, qu’ils y séjournèrent un certain temps; qu’ils furent ensuite invités par des députés de la Province lyonnaise, de la Gaule chevelue et de la Gaule cisalpine à s’établir dans ces provinces. En faisant cet appel, les indigènes avaient pour but de s’affranchir par ce moyen des lourds impôts qu’ils payaient à l’Empire. Les Burgondes y répondirent en venant s’établir en effet dans les provinces susmentionnées, avec leurs femmes et leurs enfants. »

Le chiffre de 80 000 guerriers attribué aux Burgondes lors de leur première apparition sur le Rhin, « quod unquam antea nec nominabantur, » comparé avec les indications des autres sources, nous montre qu’Eusèbe parle de la première apparition des Burgondes sur le Rhin l’an /58/ 373, sous le règne de Valentinien Ier. Cette indication montre par là même l’impossibilité du chiffre duobus annis donné comme durée du séjour des Burgondes sur les rives du Rhin. Ammien Marcellin 1 dit d’ailleurs positivement qu’après être arrivés jusqu’au Rhin, les Burgondes voyant que l’empereur n’était pas là, comme il l’avait promis, renoncèrent à attaquer les Allamans et retournèrent dans l’intérieur de l’Allemagne. — Ce chiffre étant donc laissé de côté 2 , tout le reste du récit d’Eusèbe est une confirmation et un développement fort intéressant du témoignage de Marius. La Lyonnaise fut bien occupée en 456; par Gallia Comata, il faut entendre la grande Séquanaise; la Cisalpine comprend le Vallais et la Sabaudia. L’initiative prise par les députés gaulois correspond à la participation des décurions au partage de terres relaté par l’évêque d’Avenches. Le motif des indigènes est d’ailleurs parfaitement naturel pour qui sait l’oppression fiscale qui pesait sur la Gaule aux temps dont il s’agit.

Salvien, autre contemporain, rapporte que les Gaulois avaient été réduits par les rigueurs du fisc romain à se réfugier auprès des barbares ou même dans la servitude. Sidoine Appolinaire dit de son côté 3 que les Burgondes étaient les plus doux (clementiores) entre tous les barbares d’alors. Le même auteur nous apprend encore qu’en 460, Arvandus, préfet des Gaules, fut accusé à Rome d’avoir concerté avec le roi Euric de partager la Gaule /59/ entre les Wisigoths et les Burgondes, suivant le droit usité entre les nations, c’est à-dire suivant la coutume établie en ce temps-là pour le partage des terres entre les anciens habitants et de nouveaux venus auxquels il fallait faire place.