MÉMOIRES ET DOCUMENTS PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA SUISSE ROMANDE

SECONDE SÉRIE

TOME XIV

MOUDON SOUS LE RÉGIME SAVOYARD

PAR

† BERNARD DE CÉRENVILLE

ET

CHARLES GILLIARD

LIBRAIRIE PAYOT & CIE

LAUSANNE - GENÈVE - NEUCHATEL

VEVEY - MONTREUX - BERNE

1929

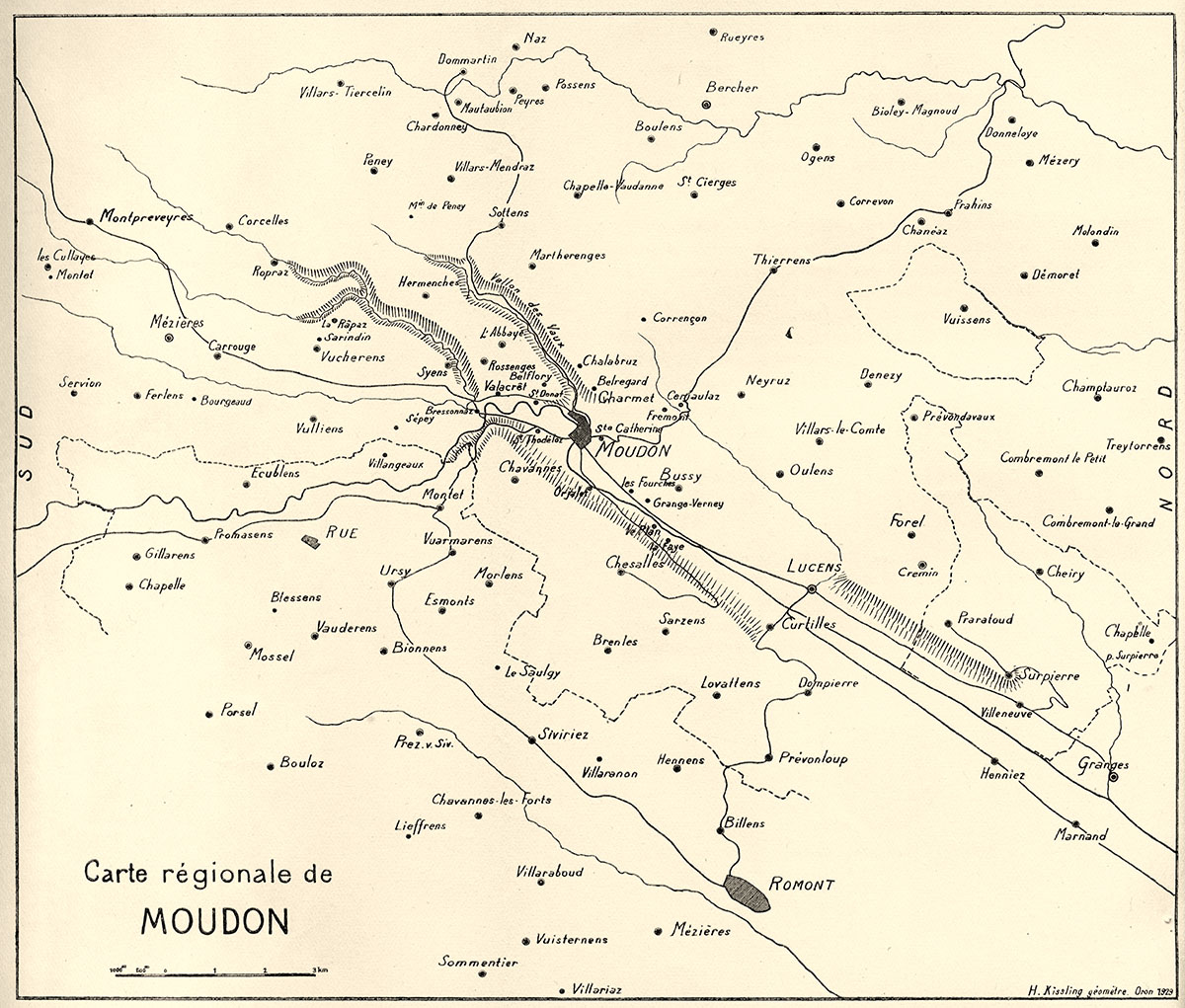

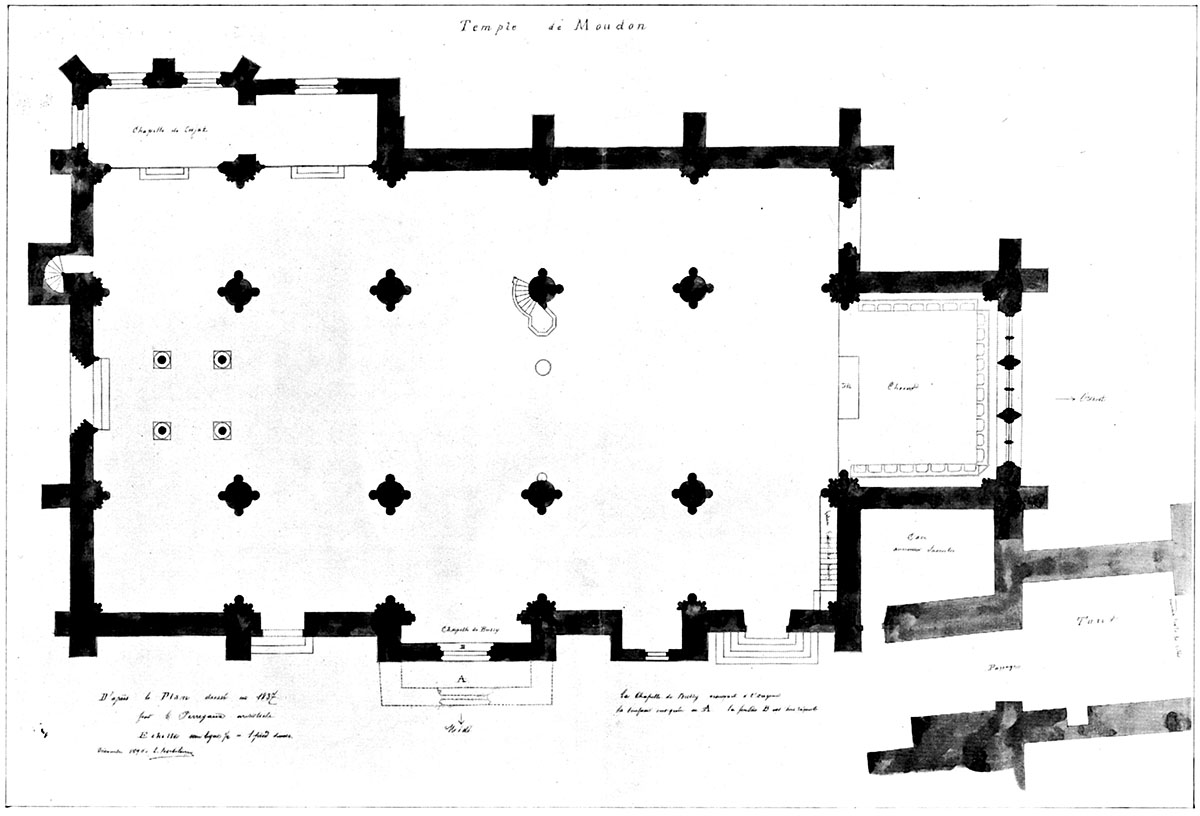

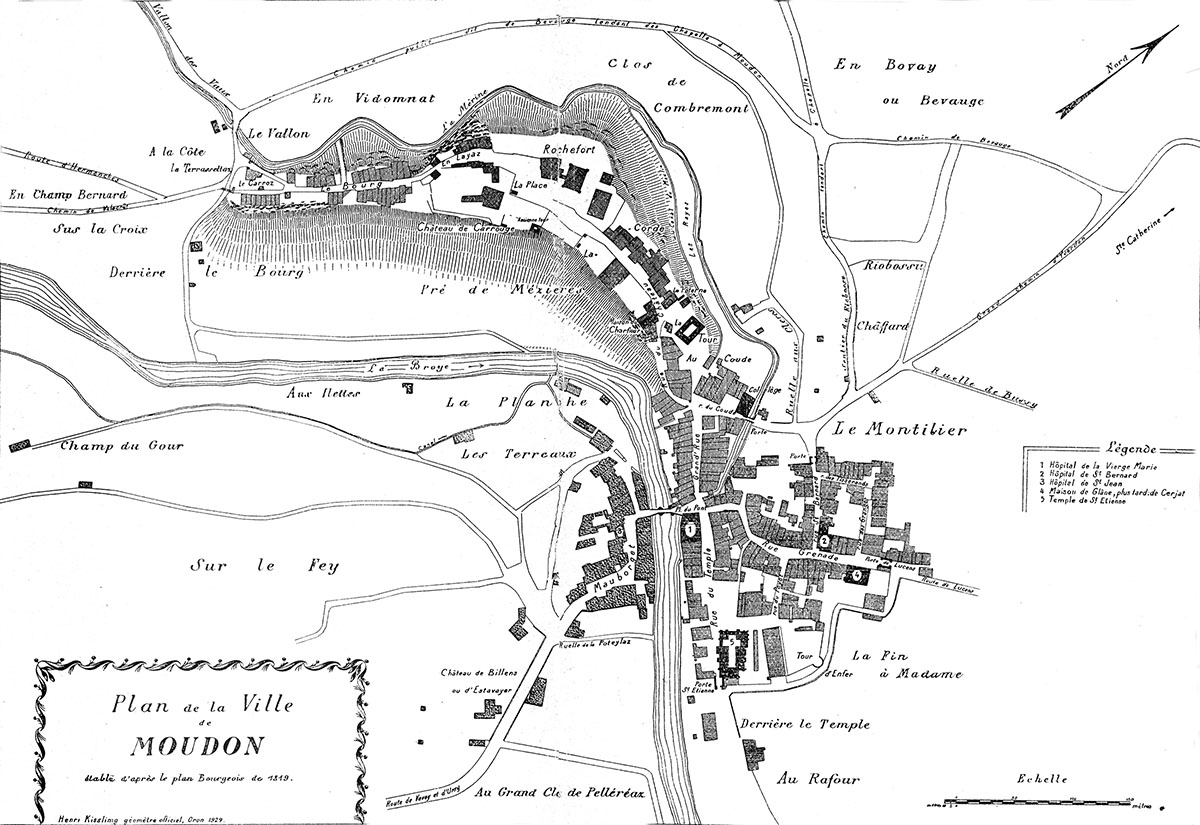

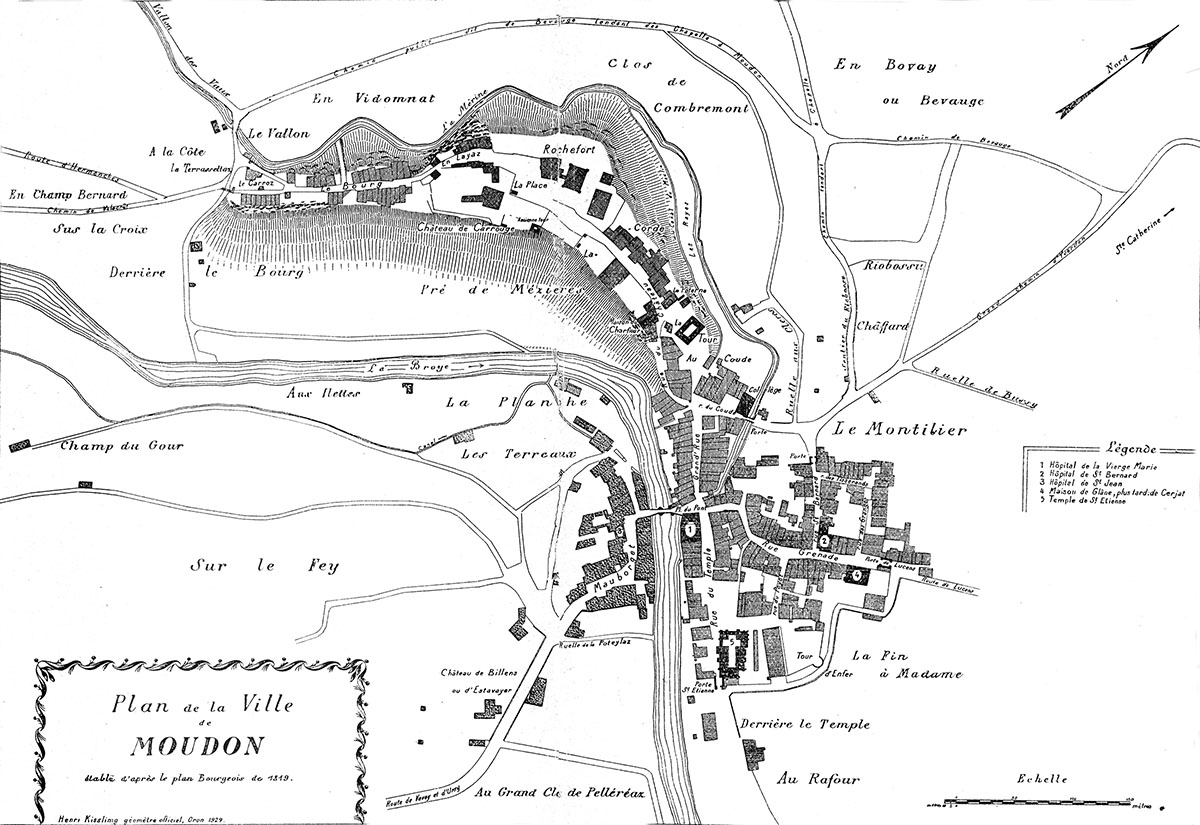

Pl. I : Carte de la Vallée de la Broye

/1/

CHAPITRE PREMIER

L’EPOQUE ROMAINE

Nous ignorons quel fut le peuple qui, le premier, s’établit dans la verte et fertile contrée où Moudon prospéra plus tard et quand des hommes s’installèrent pour la première fois au confluent de la Mérine et de la Broye. Aucune trouvaille, jusqu’ici du moins, ne nous a apporté la preuve que ce lieu ait été occupé aux époques préhistoriques.

Le plus ancien témoin que nous ayons de l’existence de Moudon, c’est son nom : Minnodunum 1. Nous n’en saisissons guère le sens 2; tout ce que nous savons c’est que nous avons là un mot d’origine celtique, d’une forme analogue à ceux que nous retrouvons dans les noms d’Yverdon et de Nyon, /2/ dans notre pays, et à ceux de tant de villes françaises. Il nous apprend que Moudon fut un bourg des Helvètes, peut-être avant la conquête romaine (58 avant J.-C.), peut-être après cette date seulement, en tout cas dès le début de l’ère chrétienne.

Comme partout ailleurs, Rome y laissa son empreinte ineffaçable; le bourg se romanisa. Depuis plus de trois siècles le sol de Moudon nous a livré de nombreuses médailles romaines 1. La plus importante de ces trouvailles semble avoir été faite vers 1760 dans une carrière de molasse, au lieu dit en Orjalet, sur la rive droite de la Broye, un peu à l’orient de la ville 2. Ce trésor — il s’agissait de pièces d’argent — fut dispersé, la plupart des pièces ayant été achetées à vil prix par des étrangers qui en connaissaient la valeur; quelques-unes seulement, sur un ordre tardif de LL. EE., parvinrent au cabinet des médailles de /3/ la Bibliothèque de Berne 1. D’autres entrèrent dans une collection particulière qui n’existe plus 2. Les monnaies trouvées à Moudon paraissent avoir appartenu à toute l’époque romaine; elles ne nous donnent aucun renseignement dont l’historien puisse se servir utilement 3.

Le nom de Moudon figure aussi sur les Itinéraires, ces guides officiels des fonctionnaires impériaux : sur la route du Grand Saint-Bernard à Avenches par Vevey, Minnodunum est un relai entre Uromagus et Aventicum 4. /4/

Nous ne sommes pas fixés sur son tracé exact. Elle arrivait à Bressonnaz par la rive gauche de la Broye; franchissait-elle la rivière en ce point par un gué et continuait-elle par la rive droite pour traverser de nouveau la Broye par un pont à l’endroit où se trouve aujourd’hui le pont St-Eloi ? Restait-elle sur la rive gauche et atteignait-elle le vicus par le quartier actuel du Bourg ? Nous ne le savons; la première hypothèse paraît plus probable.

A Minnodunum, la voie romaine se partageait en deux, semble-t-il : pour éviter les terrains marécageux de la plaine, toutes deux gagnaient les collines, l’une par Bussy, Lucens, Cremin et Surpierre; l’autre, plus importante, franchissant encore une fois la rivière, se dirigeait sur le Plan, Chesalles et Lovatens. Une route moins fréquentée se détachait la première à Bussy et, par Thierrens, rejoignait la route du Jura à Yverdon 1.

Un relai, une bifurcation, un pont probablement, voilà les origines de Moudon. Le bourg n’était pas très considérable : quelques hôtelleries, des écuries, des entrepôts; il n’est resté aucune trace de bâtiments romains. Les rares objets, statuettes de divinités, animaux, ou menus ustensiles en bronze trouvés à Moudon, sont de petites dimensions et de peu de valeur; ils ont appartenu à une population aux ressources modestes 2.

Le seul monument qu’ait laissé l’époque romaine /5/ est un autel votif, découvert en 1732 à la tête nord du pont sur la Broye; il orne aujourd’hui le rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville 1. Il a été élevé /6/ en l’honneur de Jupiter et de Junon par Q. Aelius Aunus, sévir augustal; ce personnage appartenait donc à cette corporation, souvent composée d’affranchis, qui avait pour objet spécial de son activité l’entretien du culte impérial et qui occupait dans les villes de province un rang privilégié, après les décurions ou magistrats, mais un peu au-dessus des autres habitants; celui qui y arrivait était tenu de donner des repas et des jeux 1. Pour s’acquitter de cette obligation, celui dont nous nous occupons, donna à ses concitoyens un modeste capital de 3000 francs environ 2; les intérêts devaient servir à leur procurer chaque année pendant trois jours le spectacle de concours sportifs ou de représentations analogues à celles que donnent aujourd’hui nos cirques ambulants 3. /7/ Le donateur, qui savait ce qu’il voulait, stipule que, si l’on détourne de leur destination les revenus de sa fondation, celle-ci reviendra aux habitants d’Avenches. Cet affranchi qui avait fait de bonnes affaires tenait à ce que son nom ne fût point oublié; il fut mieux servi qu’il ne pouvait l’espérer : ses concitoyens lui fournirent une place pour y élever ce petit monument que de lointains descendants gardent encore pieusement.

Pl. II : Autel votif, de l’époque romaine

Placé aujourd’hui sous les arcades de l’Hôtel-de-Ville.

Cette inscription, qu’il n’est pas possible de dater avec précision, paraît être de la fin du second siècle de notre ère 1. Le tailleur de pierre qui l’a gravée ne savait pas le latin : il a croisé les lignes et déformé les mots, ce qui rend l’interprétation assez difficile.

Une autre inscription, trouvée en 1853 dans les mêmes parages, est si mutilée qu’on n’en peut rien tirer 2.

Où était la bourgade romaine ? Au nord de la Broye, entre le pont St-Eloi et l’église St-Etienne, fort probablement 3. C’est en effet à la tête nord du pont qu’ont été trouvées les deux inscriptions; on sait aussi que les églises paroissiales occupent d’ordinaire l’emplacement des premiers sanctuaires chrétiens. Il est /8/ peu probable que le bourg se soit étendu également sur la rive droite de la rivière 1.

Nous ne savons pas si, comme Avenches, Moudon eut à souffrir des premières invasions, vers 265, puis vers 350; la route romaine continua à être quelque peu fréquentée, puisqu’on a trouvé des monnaies postérieures, mais les documents s’arrêtent avec le IVe siècle : dès le début du Ve nous sommes dans l’obscurité la plus complète.

CHAPITRE II

LE PREMIER MOYEN AGE

Sept cents ans de silence enveloppent maintenant l’histoire de Moudon; nous n’essayerons pas de percer les ténèbres de cette longue nuit 1. Une chose est certaine : Moudon ne joua aucun rôle pendant la durée /10/ du royaume de Bourgogne. Les rois de la dynastie rodolphienne séjournèrent volontiers dans notre pays; nous les voyons à Orbe, à Eysins, à Corsy sur Lutry, à Vevey, à Lausanne. Jamais nous ne les rencontrons à Moudon. Et quand, après la mort de Rodolphe III, son héritage passe à l’empereur Conrad II, c’est à Payerne que celui-ci vient se faire couronner, le 3 février 1033 1.

Ce n’est qu’au XIIe siècle, dans des documents relatifs à Haut-Crêt, que le nom de Moudon réapparaît.

L’abbaye cistercienne de Haut-Crêt, fondée en 1134 par l’évêque Guy de Maligny 2, jouit dès le début de la faveur des seigneurs et des gens d’alentour; les /11/ donations affluèrent; elle devint riche et eut des difficultés avec certains de ses voisins. Or, plusieurs actes concernant ces donations ou ces différends ont été passés à Moudon, dans le château fort de Moudon 1.

Ces mots ne signifient pas : au château de Moudon, et ne désignent pas un bâtiment; il s’agit d’un bourg entouré de murailles, d’une forteresse. Et voici ce que nous devons en conclure : comme à Lausanne, comme à Avenches et en tant d’autres lieux, à la fin de l’époque romaine les habitants, chassés de la plaine par l’insécurité des temps, ont cherché un refuge sur une hauteur voisine. Il y avait justement à côté de la bourgade romaine, entre la Broye et la Mérine, une colline abrupte; des falaises de molasse tombant à pic la rendaient inaccessible sur trois de ses côtés, le dernier très étroit était d’une défense facile. Ce rocher, inoccupé jusqu’ici, semble-t-il 2, servit d’abri aux restes de la population gallo-romaine; il protégea pendant les siècles troublés du premier moyen âge les rares et pauvres colons qui cultivaient ces lieux et, d’assez loin, les propriétaires de la contrée venaient s’y réfugier quand le danger menaçait.

Puis des temps moins mauvais revinrent : un peu moins de violences, un peu moins de guerres, un peu plus de sécurité; l’humanité reprit courage; à mille ans de distance, les mêmes causes produisirent les mêmes effets : la route, un relai et un pont avaient /12/ créé le bourg romain; ce sont eux aussi qui vont le ressusciter.

Le Grand St-Bernard n’avait jamais été complètement abandonné; dès que les temps furent un peu meilleurs, il fut de nouveau assez fréquenté. Le réveil religieux des Xe et XIe siècles augmenta le nombre des pèlerins qui se rendaient à Rome. La réunion de la Bourgogne à l’Empire assura au Grand St-Bernard le trafic de l’Allemagne 1. L’essor commercial qui suivit les croisades fit le reste.

Comme à l’époque romaine, le voyageur qui venait du nord devait remonter la vallée de la Broye et aller rejoindre à Vevey la route d’Italie; à Moudon, il pouvait la quitter et se diriger sur Lausanne ou Genève. Comme les Romains d’autrefois, les voyageurs s’arrêtèrent auprès du pont, réparé ou rétabli, sur la Broye; ils descendirent de cheval, ils déchargèrent leurs sommiers et trouvèrent dans le bourg naissant des relais et des auberges 2.

Si l’on examine attentivement les documents de Haut-Crêt, on peut y trouver quelques renseignements sur les habitants de Moudon au milieu du XIIe siècle 3.

L’un est un serf 4, un autre est déjà un bourgeois, peut-être un marchand, probablement un homme /13/ libre 1; d’autres sont chevaliers 2. Moudon est une paroisse et a son curé 3. C’est un petit centre où la noblesse des environs vient passer ses actes et traiter ses affaires et où plusieurs de ses membres se sont établis à demeure pour profiter de sa situation forte 4. On y rencontre les prêtres des environs et les dignitaires du Chapitre de Lausanne 5.

La ville est administrée par plusieurs fonctionnaires : un sautier 6 qui préside à l’exécution des jugements, un métral 7 qui est un intendant au service du /14/ propriétaire et qui a sous ses ordres un homme d’armes 1, enfin un vidomne 2, accompagné de son huissier.

Le vidomne, ou vidame, est un gros personnage : il est le représentant du seigneur; il est chargé de défendre ses droits, de le remplacer, quand il est absent; il fait régner l’ordre, il rend la justice en son nom; en retour il perçoit le tiers des amendes et des redevances diverses qui découlent des droits de justice, ou même de simple police 3. Suivant l’usage du premier moyen âge, la vidamie est un fief qui est devenu la propriété d’une famille, dans le sein de laquelle nous la voyons se transmettre héréditairement.

De la présence d’un vidomne à Moudon nous pouvons conclure que cette ville appartient à un seigneur ecclésiastique, car la vidamie ne se rencontre, à l’origine du moins, que sur les terres de l’Eglise. Celui-ci ne saurait être que l’évêque de Lausanne. C’est sans doute de la donation du comté de Vaud à l’évêque /15/ par le dernier roi de Bourgogne, en 1011, que découlent les droits du prélat sur la ville de Moudon 1.

Cette seigneurie devait causer aux évêques de Lausanne bien des soucis et des déboires, ainsi qu’en témoigne une lettre de saint Amédée, non datée, mais qui est du milieu du XIIe siècle puisque cet évêque régna de 1144 à 1159.

Absent de Lausanne, le prélat s’adresse à ses ouailles de la cité épiscopale pour les exhorter à se préparer aux fêtes de Pâques et, dans un style d’une élégance très recherchée, il leur dit 2 :

« … Absent de corps, mais présent de cœur, je sens croître de jour en jour mon amour pour vous, au point que je désire souffrir l’exil pour votre liberté … En effet, ce m’est chose plus amère que la mort que de voir … dans la cité de Lausanne jeter des fondements criminels, s’élever un édifice scélérat, se dresser un toit orgueilleux qui menace l’Eglise. J’ai honte de rappeler l’impudence de ces hommes qui se sont dressés contre nous iniquement, frauduleusement, perversement. Des hommes, oublieux de notre souveraineté et de leur propre hommage, prompts à commettre l’injustice et lents à témoigner leur reconnaissance, ont tendu des embûches à notre vie et n’ont point tenu compte du respect qu’ils nous devaient. Je renonce à en dire plus. Le visage pâle d’émotion, nous avons vu couler le sang innocent; les vêtements de votre évêque ont été déchirés par les armes; ils /16/ ont été éclaboussés du sang de son compagnon, et, pour ce traitement indigne, ils crient vengeance au Seigneur. Nos mains qui souvent, quoique indignes, se sont approchées des choses saintes respiraient encore les sacrements qu’elles venaient de célébrer; mes mains avaient accompli les mystères du Christ, mes mains venaient d’embrasser un ami, et, par une audace sacrilège et avec l’appui du diable, cet ami fut blessé entre mes bras qui l’enlaçaient : son sang a coulé sur mon sein … Je me suis avancé tout sanglant du sang d’un ami ! …

» Maltraités, battus, déchirés, nous sommes sortis du château de Moudon, emportant de cette forteresse l’opprobre qui avait été infligé à notre ami. Donc, partant nu-pieds, nous nous sommes soustrait au contact de ce lieu qui nous souillait et, en témoignage, nous avons secoué contre les habitants la poussière de nos pieds, selon la parole du Seigneur …

» C’est pourquoi, l’esprit encore tout frappé de la stupeur que me causait un événement si inattendu, à cette heure ténébreuse, je me suis saisi des armes de l’humilité, j’ai eu recours à l’aide de la prière … Notre âme, comme un passereau, … a été arrachée aux lacs des gens de Moudon.

» Château de Moudon, que ni la rosée de la miséricorde, ni la pluie de la grâce ne tombent plus sur toi, puisque tu n’as eu ni pitié pour ton pasteur, ni respect pour ton prélat ! Comme un dragon sifflant qui ne songe qu’à faire périr, tu as rampé hors de ta caverne; comme un lion infâme qui ne songe qu’à dévorer, tu t’es précipité hors de ton antre; brebis enragée, tu /17/ t’es dressée contre ton berger ! Race parricide, tu as mêlé le sang à l’hostie, le sang à l’huile sainte ! Race de Cham ! descendance de Canaan ! … que ta postérité soit frappée de malédiction à cause des opprobres dont tu as couvert le Seigneur Jésus-Christ ! Sous les yeux de Dieu, tu as agi avec ruse; la trahison a habité en toi; que ton sang retombe sur ta tête ! Forteresse du diable, tu as été fondée sur l’injustice; tu as grandi par la rapine; tu t’es enrichie par l’iniquité ! Les grandes eaux ne pourront t’en laver; tu ne peux être lavée de ton péché si tu n’es détruite; tu ne peux être justifiée tant que tu n’auras pas été détruite de fond en comble, tant qu’on ne t’aura pas arraché ces ailes avec lesquelles tu as volé au crime.

» Nous voulons transmettre au souvenir de la postérité qu’Amédée, comte de Genevois, a détruit injustement le château-fort appelé Lucens qui était situé sur l’alleu de l’Eglise et qu’ailleurs, sur les terres de cette même Eglise, il a élevé contre tout droit un château-fort dressé contre notre Eglise. Il ne servit à rien au vénérable évêque Girold 1, d’être parent du comte; ni sa résistance, ni sa malédiction, ni ses prières ne purent empêcher le comte de fortifier ce château, haïssable pour Dieu lui-même. Mais voici ce qui en résulta : peu de temps après, le comte entra en lutte avec le noble duc Conrad 2; le comte n’osa le regarder /18/ en face, il prit peur, et s’enfuit, à son grand dam et dommage et après avoir perdu bon nombre des siens. J’aime le comte, mais non ses fautes; je hais le mal qu’il fait en secret, les crimes qu’il commet ouvertement quand il pille les clercs, dépouille les moines, ravage les églises … »; aussi l’évêque prie-t-il pour sa conversion.

Voilà, traduite aussi exactement que possible, cette lettre où nous voudrions trouver moins de fleurs de rhétorique, d’antithèses et de métaphores, et plus de faits précis, de dates et de noms. Nous allons essayer cependant de l’interprêter et d’en dégager ce qu’elle peut nous apprendre sur l’histoire de Moudon.

Au cours des ans qui suivirent la dissolution de l’empire carolingien, la plupart des églises épiscopales acquirent l’immunité : elles furent soustraites par là à la juridiction du comte; l’évêque exerça bientôt sur ses domaines l’autorité politique; il devint prince souverain. Mais sa qualité d’ecclésiastique l’empêchait de mener ses vassaux à la bataille, ou de présider un tribunal qui aurait dû condamner à des peines sanglantes. Dans ces fonctions incompatibles avec son caractère, l’évêque se faisait représenter par un laïque : l’avoué.

Celui-ci était à l’origine un fonctionnaire, choisi par le prélat et rétribué par une portion des revenus de la justice. Suivant l’usage du temps, cette charge se transforma peu à peu en un fief héréditaire. Devenus ainsi quasi-indépendants, les avoués cherchèrent à s’approprier la puissance temporelle sur les terres de l’évêché et à reléguer l’évêque dans son rôle religieux. /19/

Depuis une date que nous ignorons, les comtes de Genève possédaient l’avouerie épiscopale de Lausanne. Aymon de Genève, avoué dès le début du XIIe siècle, fut le premier, semble-t-il, qui chercha à se servir de son titre d’avoué pour se procurer une puissance territoriale considérable; il engagea une lutte acharnée avec les évêques de Lausanne et de Genève. Les deux prélats « faisaient entendre les mêmes plaintes. Le comte de Genevois était accusé de fouler aux pieds les droits de l’évêque de Genève, de dévaster, ou de dépouiller son église et de l’affliger de toutes sortes de maux. A entendre ses accusateurs, il n’y avait, pour ainsi dire, pas de crime dont il ne se fût rendu coupable envers l’église de Lausanne et son chef. Nous n’avons d’autres rapports que ceux d’un parti, ceux du clergé. Il serait aussi peu digne d’une saine critique de représenter l’évêque comme un martyr, comme une victime de l’ambition brutale du comte, qu’il serait peu sage de vouloir disculper celui-ci de toutes les mauvaises actions qui lui sont imputées 1. »

C’est à des épisodes de cette longue querelle que fait allusion la lettre de saint Amédée 3; le fait le plus ancien est celui qui est cité en dernier lieu : Du temps de l’évêque Girard de Faucigny, c’est-à-dire avant le premier juillet 1129, date de sa mort, Amédée de Genève, qui avait succédé à son père Aymon au plus tôt en 1125 2, a détruit le château de Lucens qui défendait les terres de l’Eglise dont Curtilles était le centre. Il a commis un autre acte d’hostilité : sur une /20/ terre qui dépendait de l’Eglise et pour menacer les domaines de celle-ci, il a élevé, contre le gré de l’évêque, une forteresse que Dieu lui-même a en horreur. Cette forteresse paraît bien être Moudon 1.

Nous pouvons deviner les raisons qui ont dicté son choix : il possédait des biens nombreux dans la Haute-Broye 2; Moudon était une forteresse naturelle à laquelle la Broye et la Mérine servaient de fossé; de là le comte pouvait commander toute la vallée; il coupait les communications de l’évêque avec Lucens et Avenches. Là encore, il pouvait profiter des revenus du péage installé sur le pont et exiger des marchands qui passaient qu’ils lui payassent la protection qu’il voulait bien leur accorder.

L’évêque était hors d’état de s’opposer à ce coup de force. Mais la vengeance divine ne devait pas tarder; elle trouva un instrument dans la personne du duc de Zæringen.

Reprenant pour leur compte les projets de Rodolphe de Rheinfelden, qui avait voulu se tailler un vaste Etat en Souabe et sur le plateau suisse, les Zæringen cherchaient à étendre leur domination au delà de l’Aar. Dans des circonstances que nous ignorons, le duc Conrad, qui avait succédé en 1127 à son frère Berthold III, fit une expédition dans nos contrées et battit le comte Amédée de Genève 3. /21/

Quelque vingt ans après, la lutte recommença entre le comte et l’évêque, qui était alors saint Amédée. Le comte de Genève bâtit à Lausanne, tout près de l’église cathédrale, une maison forte d’où il pût surveiller et menacer le prélat qu’il était chargé de défendre 1. Celui-ci manquait de la force militaire qui lui eût été nécessaire pour qu’il pût s’opposer aux projets de son avoué infidèle; plutôt que de paraître approuver par sa présence cet abus de pouvoir, il préféra s’en aller, s’exiler pour défendre la liberté de son Eglise. Où alla-t-il ? à Puidoux où il aimait à séjourner ? à Haut-Crêt auprès des moines auxquels il était attaché ? à Curtilles ? Nous ne le savons. Le fait est que, se trouvant un jour à Moudon, il y fut le témoin d’un attentat dirigé contre un de ses amis; celui-ci fut blessé à ses côtés par des gens de Moudon, dévoués à la cause du comte de Genève et qui trahissaient pour ce dernier celui qui était à la fois leur pasteur et leur souverain. Attristé et irrité, l’évêque considéra la chose comme une injure personnelle; il quitta 2 la ville en la maudissant. Mais il ne chercha pas à se /22/ venger; il consentit même à implorer la grâce, ou la liberté, de cet ami auquel il tenait tant et qui semble avoir été retenu prisonnier à Moudon.

Si, comme il est possible, le comte profita de cette circonstance pour y installer sa domination, celle-ci fut de courte durée. Comme ses prédécesseurs, l’évêque de Lausanne était bien vu de l’empereur; Conrad de Hohenstauffen l’avait assuré de sa protection en 1145 1; saint Amédée s’adressa à son successeur, Frédéric Barberousse, qui, de plus, était son parent; il sollicita son intervention. Frédéric, qui venait de monter sur le trône (1152), était précisément en train de réorganiser la Bourgogne 2; en 1155, il prit sous sa protection l’évêché de Lausanne 3 et, l’année suivante, ayant retiré à Berthold de Zæringen le rectorat de Bourgogne, il lui donna à la place l’avouerie impériale dans les trois évêchés romands 4.

Fort de cette dignité qui faisait de lui le représentant de l’empereur, et, semble-t-il, à l’instigation de l’évêque Amédée, Berthold de Zæringen obtint du comte de Genève — nous ne savons par quels moyens — que celui-ci abandonnât l’avouerie de l’église de Lausanne. Elle passa à un vassal de Berthold, puis, un peu plus tard, au duc lui-même 5. /23/

Il résulte de ce qui précède que, si Amédée de Genève s’était installé à Moudon, il en fut dépossédé peu après. Il semble toutefois qu’il se soit arrangé avec le successeur de saint Amédée, Landri de Durnes; il est possible que le comte ait repris quelque autorité dans cette ville 1. Mais tout espoir d’en faire la base d’une domination militaire et territoriale était dorénavant perdu pour lui.

Pour l’instant l’avenir appartenait aux Zæringen; ils avaient pour eux la faveur impériale et, ce qui est plus sûr, la force; ils parurent redoutables à l’évêque lui-même, qui se plaignit en vain à l’empereur 2. Trouvant la situation avantageuse, ils s’installèrent à Moudon, à une date que nous ignorons 3.

C’est à peu près au même moment que Berthold IV fondait Fribourg sur la Sarine et que Berthold V bâtissait Berne sur l’Aar. Ces trois villes, d’inégale importance il va sans dire, avaient entre elles des analogies cependant : solidement défendues par la nature, elles commandaient toutes les trois le cours des trois rivières qui, dans la Suisse occidentale, /24/ coulent du sud au nord; elles permettaient à celui qui les possédait de surveiller trois des routes qui, venant d’Italie, se dirigeaient vers l’Allemagne.

Elles devaient fournir aux ducs une base d’opération pour la conquête de ce que l’on appelait alors la Bourgogne; elles devaient leur servir de points d’appui dans les conflits qu’ils prévoyaient avec les seigneurs féodaux; outre ces avantages militaires, ils trouvaient en elles une source de revenus assurés. Ils ne se doutaient pas que la fondation de deux d’entre elles allait devenir leur titre de gloire le plus durable.

La troisième, Moudon, située plus à l’ouest que les autres, plus loin des terres patrimoniales des Zæringen, était une forteresse avancée en pays hostile. Elle était, plus que toute autre place, exposée à l’attaque des ennemis; le duc la fortifia; la grosse tour carrée qui domine la ville est, aujourd’hui encore, un témoin de ses projets politiques et militaires 1.

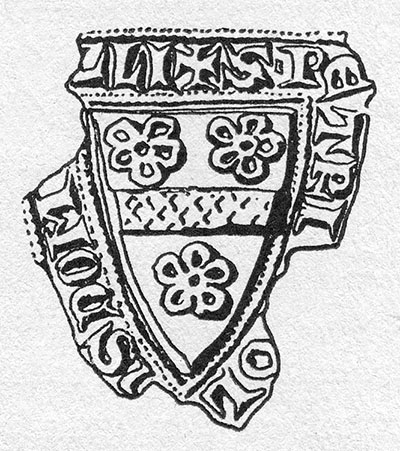

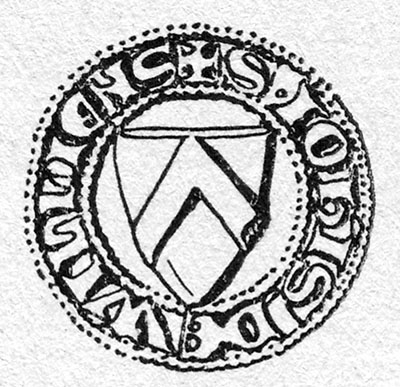

Sceau de Pierre de Vulliens, donzel

1296

CHAPITRE III

LA CONQUETE SAVOYARDE

La période qui suit fut une époque troublée; la guerre ravagea le pays. Quoique nous n’en connaissions pas les motifs, il n’est pas interdit de penser que la vallée de la Broye fut le théâtre d’un des épisodes de la lutte qui partout mettait aux prises les partisans du pape et ceux de l’empereur.

L’évêque de Lausanne, Roger de Vico-Pisano, était guelfe; Berthold de Zæringen, autrefois gibelin, avait passé au même parti, nous ne savons ni quand ni pourquoi. Dès les premières années du XIIIe siècle ils virent se dresser en face d’eux un adversaire redoutable : le comte Thomas de Savoie. Ce nouveau venu avait passé du parti guelfe à celui des Gibelins, pour des raisons que nous ignorons. Il fit la guerre à l’évêque, dont le duc était, semble-t-il, l’allié. Thomas avait des raisons particulières d’en vouloir au prélat et au Zæringen : héritier des comtes de Genève, il revendiquait leurs droits sur Moudon.

Profitant de circonstances qui nous sont inconnues, il s’empara de cette ville; puis, pour justifier cette possession par un titre, il demanda à l’empereur Philippe de Souabe, et obtint de lui, le 1er juin 1207, qu’elle lui fût remise comme un fief 1. /26/

Cette donation portait atteinte aux droits incontestables de l’évêque et du duc, son avoué. L’empereur n’en avait cure, trop heureux qu’il était de pouvoir récompenser un nouvel allié aux dépens de ses ennemis. La conséquence fut une guerre prolongée entre ceux-ci et le comte Thomas.

Les deux princes laïques s’arrangèrent les premiers, le 18 octobre 1211, à Haut-Crêt, nous ne savons à quelles conditions 1. Une chose est certaine : le comte de Savoie demeurait maître de Moudon où il avait installé une garnison et un châtelain 2. Mais l’évêque restait intraitable; il ne voulait pas admettre la perte des droits de son église. Tant que vécut Berthold de Zæringen, il espéra un retour de fortune. Lorsque, le 12 février 1218, ce prince eut succombé et que sa maison se fut éteinte avec lui, lorsque ses héritiers se furent entendus avec le comte et qu’à Moudon même, le 1er juin de la même année, eut été scellée la charte des fiançailles de Marguerite, fille de Thomas, avec Hartmann de Kybourg, neveu de Berthold 3, alors /27/ l’évêque dut se résigner à traiter avec son redoutable adversaire.

Le 3 juillet 1219, l’évêque de Lausanne, Berthold de Neuchâtel, rencontra au prieuré de Burier, aujourd’hui la Maladeyre, le comte Thomas de Savoie; tous deux avaient amené une suite brillante; l’abbé de Saint-Maurice et l’évêque de Sion étaient présents eux aussi; ce dernier semble avoir présidé à la réconciliation des deux adversaires. Le comte recevait Moudon à titre de fief, aux conditions où l’avaient jadis possédé les comtes de Genève, et il prêtait hommage à l’évêque pour cette ville; il jurait de la défendre ainsi que les droits de l’église de Lausanne; il s’engageait à faire prêter le même serment à son châtelain de Moudon et à tous les successeurs de celui-ci de même qu’aux habitants de la ville. L’évêque, de son côté, s’engageait à maintenir le comte en possession de son fief et à ne faire ni paix ni trêve sans son aveu au cas où la place aurait été prise. Les hommes qui appartenaient en propre à l’évêque ne devaient pas être reçus comme habitants à Moudon sans l’autorisation du prélat; quant à ceux qu’il pouvait posséder encore dans la ville, ils continueraient à lui appartenir; s’il survenait quelque difficulté à leur sujet, elle serait tranchée par le jugement de trois hommes de Moudon et de trois hommes de Curtilles. Le comte enfin remettait à l’évêque 100 livres (20 000 fr.) à titre d’indemnité pour les dégâts commis pendant la guerre, mais il était formellement déclaré que les successeurs de l’évêque ne pourraient pas considérer cette somme /28/ comme un droit de mutation et s’en prévaloir pour réclamer un nouveau versement aux successeurs du comte; elle était versée une fois pour toutes 1.

Ce traité réglait le sort de Moudon pour des siècles. La suzeraineté de l’évêque, en tant que comte de Vaud, était reconnue; ses droits étaient sauvegardés en principe; une indemnité lui était accordée sans doute, mais elle était bien faible et le véritable bénéficiaire était le comte Thomas. Moyennant un hommage, qui n’était à vrai dire qu’un geste de politesse, il se maintenait à Moudon où il était le maître incontesté. Ainsi la Savoie s’installait solidement au centre du Pays de Vaud; elle allait pouvoir en faire la base d’une domination militaire. Le lien de vassalité qui la rattachait à l’évêque était de pure forme et si peu gênant que les successeurs de Thomas ne songèrent pas à s’en dégager dans la suite 2.

Le traité de Burier nous donne aussi de précieux renseignements, sur Moudon et ses habitants. Cette ville n’est encore qu’une place forte (castrum); elle ne s’étend pas au delà du quartier qui, aujourd’hui encore, a gardé son nom primitif, le Château. L’esplanade qui occupe le sommet de la colline est défendue à son extrémité orientale par la grosse tour dont une partie a subsisté jusqu’à ce jour; pour le reste de son pourtour, des palissades ou des murs s’élèvent sur les points où la nature elle-même n’a pas rendu tout accès à peu près impossible. /29/

Les habitants appartiennent encore au seigneur qui est le propriétaire du sol. Avec le fief de Moudon et suivant l’usage d’alors, le comte Thomas a acquis la population du lieu, qu’il possède maintenant au même titre que jadis le comte de Genève.

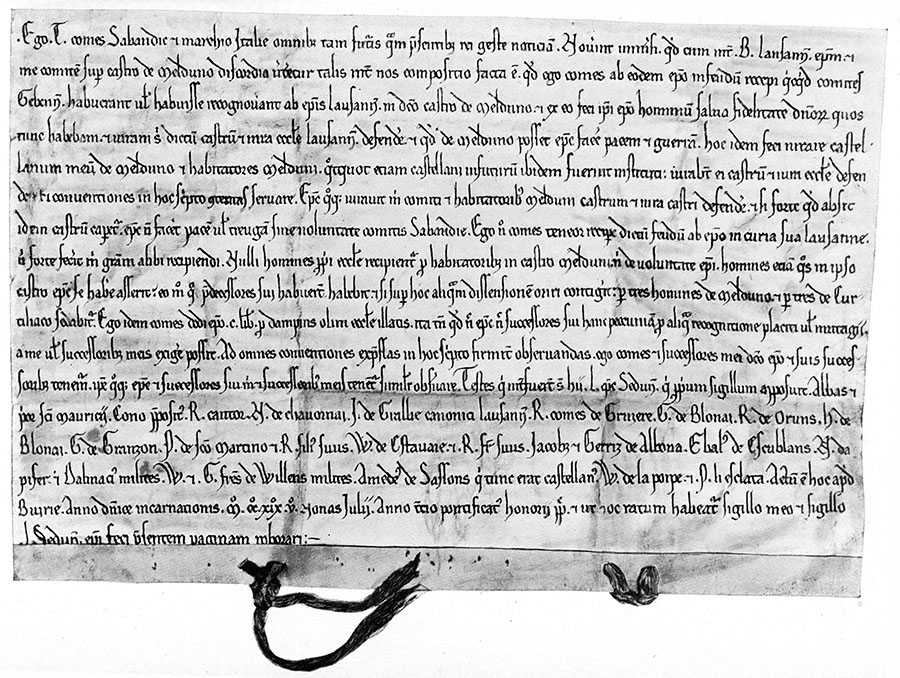

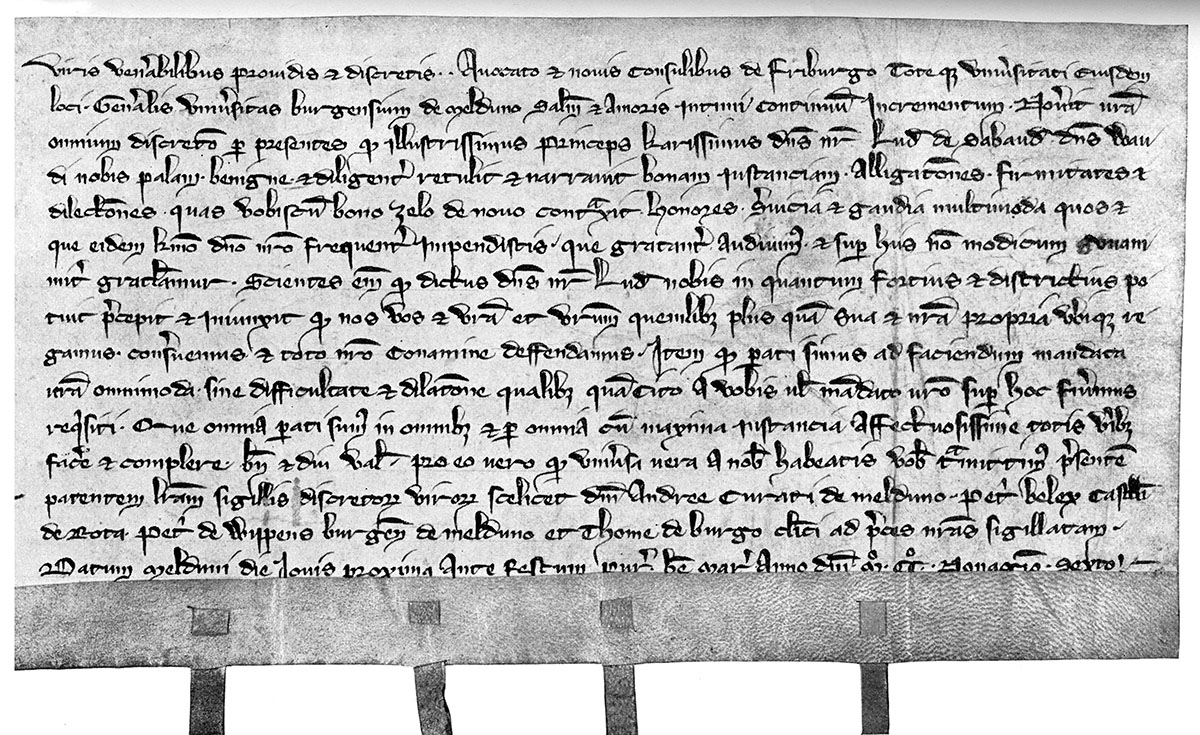

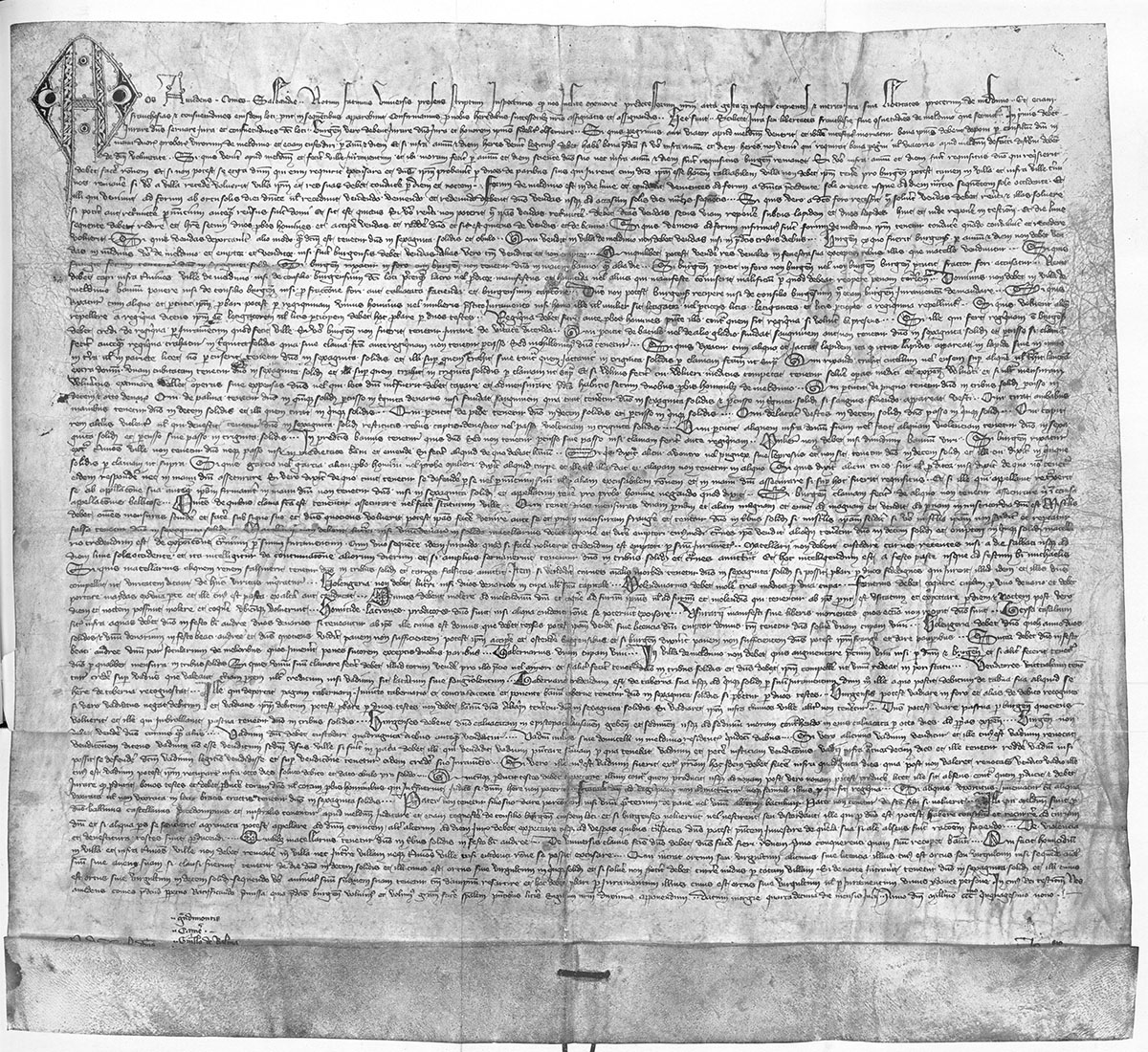

Pl. III : Le Traité de Burier, 1219

D’après une photographie de l’exemplaire original, déposé aux Archives de Cour, à Turin, Baronnie de Vaud 32, Moudon n° 1.

Cliquez 2X sur l’image pour une vue agrandie

Mais Moudon exerce un attrait visible sur les campagnes environnantes; des villages des alentours on vient s’y établir pour y gagner quelque argent ou pour y vivre à l’abri de ses fortifications. L’évêque craint que ce voisinage dangereux ne vienne à dépeupler sa terre de Curtilles, ce qui ne manquerait pas de se produire si le comte y créait une ville neuve comme à Chillon; aussi prend-il ses précautions : il spécifie que si de ses hommes vont à Moudon ils n’y seront pas reçus comme habitants, c’est-à-dire qu’ils ne passeront pas dans la propriété du comte, sans son aveu; quant à ceux qui sont déjà dans le bourg, l’évêque reste leur propriétaire, ce qui veut dire qu’ils ne sauraient être dégagés de leurs obligations vis-à-vis de lui par la prescription usuelle d’un an et un jour. Toute contestation sera réglée par des arbitres pris par moitié à Moudon, chez le comte, et à Curtilles, chez l’évêque, soit par des gens qui connaissent parfaitement la naissance et la situation sociale des personnes en cause.

Non libres encore, les habitants n’ont pas d’organisation municipale 1; Moudon n’est pas une commune. Le représentant du comte, son châtelain 2, est à la /30/ fois le commandant de la garnison, l’administrateur du domaine et le magistrat de la ville. Toutefois, il y a à Moudon des personnages notables. La famille des nobles de Vulliens, dont les domaines s’étendent sur tout le versant nord du Jorat et comprennent Mézières, Carrouge, Vulliens et Sépey, est venue s’y établir; à l’extrémité occidentale de la colline, ils ont bâti une maison forte où ils résident; ils bénéficient de la sécurité que leur procure la place; ils lui donnent en retour l’appui de leurs bras, de leur expérience militaire et de leurs ressources en hommes et en argent. Avec quelques roturiers auxquels leur fortune ou leur talent ont fait une place en vue, ils sont les chefs naturels de la population urbaine, tout au moins lorsqu’il s’agit de défendre la place.

Ne nous étonnons donc point de voir le comte associer à son serment comme témoins deux membres de la famille de Vulliens, deux frères, tous deux chevaliers, et deux notables de la ville 1.

CHAPITRE IV

MOUDON SOUS LES PREMIERS PRINCES SAVOYARDS

Nous ne savons rien du régime que le comte Thomas imposa à Moudon, rien de ses rapports avec les habitants de cette petite ville; nous ignorons s’il eut de nouveaux conflits avec l’évêque, son suzerain et son voisin.

Le XIIIe siècle est l’époque où, dans notre pays, les villes se développent et s’affranchissent. On peut supposer que Moudon suivit cette loi commune. Dès 1227 nous voyons des habitants de Moudon qualifiés de bourgeois 1; si ce n’est pas la preuve absolue de l’existence d’une communauté indépendante 2, nous avons au moins la certitude que ceux qui portent ce titre — car c’en est un — sont des hommes libres. Nous ne trouvons plus aucune trace de servage à Moudon depuis le traité de Burier; d’où nous pouvons conclure que, si Thomas n’a pas affranchi formellement ses habitants, il les a pourtant /32/ toujours traités comme s’ils étaient libres. C’était conforme aux habitudes du temps et cela ne peut qu’avoir contribué au développement de la ville.

Le comte était représenté à Moudon par un châtelain 1.

Thomas de Savoie mourut en 1233; il laissait une nombreuse famille et le règlement de sa succession ne fut pas facile. Moudon fit partie de l’apanage de son quatrième fils, Aymon, le prince pieux qui fonda l’hôpital de Villeneuve. Un de ses premiers soins fut de donner au couvent d’Hauterive une rente annuelle de 6 livres (environ 1200 fr.), la prébende d’un moine; il l’assigna sur deux des quatre moulins qui étaient situés au pied de la tour du château de Moudon 2. Parmi les témoins de cet acte, qui fut passé à Chillon, nous trouvons entre autres le châtelain de Moudon, Humbert de Fernex, Humbert, chevalier de Sottens, Pierre de Vulliens et Rodolphe de Moudon 3; on le voit : le jeune prince était assisté de plusieurs membres de la noblesse broyarde qui, habitant Moudon, étaient à la fois ses vassaux et ses conseillers naturels et formaient autour de lui comme une petite cour.

A la mort d’Aymon 4, son frère cadet, Pierre, /33/ qui avait quitté l’Eglise pour le siècle, eut sa part de l’héritage laissé par le défunt. En 1240, nous le voyons en possession de Romont et de Moudon, où il passe un acte dans la maison de son châtelain, Humbert de Fernex 1.

L’acquisition de ces deux villes, on le sait, fut pour Pierre de Savoie l’origine de sa domination sur le Pays de Vaud; c’est son point de départ sur la route de la conquête; dès lors, chaque année, pour ainsi dire, marque un nouveau progrès dans son entreprise.

Cette politique, dont les conséquences furent si grandes pour notre pays, a eu sur le sort de Moudon un effet plus considérable encore. A mesure que les biens du prince s’accroissent, l’importance de cette ville grandit. Il serait exagéré de dire, comme on l’a fait 2, qu’elle devient la capitale d’un petit Etat; on peut affirmer tout au moins qu’elle est dorénavant un centre administratif et une base d’opérations militaires. C’est à Moudon, par exemple, que Pierre de Savoie vient recevoir en 1243 et 1247 l’hommage des seigneurs de Bioley 3, hommage qu’il achète à beaux deniers comptants, avec cet argent qu’il rapporte d’Angleterre, où règne son neveu Henri III. /34/

Mais l’or anglais ne suffit pas toujours à vaincre toutes les résistances; la force des armes vient alors en aide à la diplomatie. Ainsi, à la fin de l’année 1251, Pierre de Savoie eut de sérieuses difficultés avec les Fribourgeois. Il fallut l’intervention d’Hartmann de Kybourg et de Marguerite de Savoie, sa femme, la sœur de Pierre, pour mettre fin aux hostilités 1.

Quoique les documents soient muets à cet égard, nous pouvons être certains qu’un conflit avec Fribourg ne put laisser indifférents les gens de Moudon; ils étaient trop proches voisins pour pouvoir rester neutres.

Quand, trois ans plus tard, il y eut une guerre véritable entre le prince et ces mêmes voisins, les gens de Moudon combattirent sous sa bannière, et la part qu’ils prirent à cette lutte dut être assez importante, puisqu’ils participent au traité qui établissait un armistice et qui fut signé à Payerne le 25 février 1255 2.

La ville avait été mise en état de défense 3. Sans se laisser aller à des hypothèses trop hardies, on peut penser que, pendant ces années troublées, plus d’une fois elle avait retenti du bruit des armes que l’on prépare, des ordres donnés d’une voix claire et des pas des chevaux qui partent pour la bataille.

Et ce n’est point malgré eux, du moins /35/ pouvons-nous le penser, que les gens de Moudon furent entraînés dans ces campagnes; Pierre de Savoie était un prince puissant et l’on n’avait pas à regretter de le servir. Ceux qui n’avaient pas l’avantage de l’avoir pour maître recherchaient ce privilège et ne croyaient pas le payer trop cher du prix de leur indépendance, comme Morat, comme Berne qui ne craignit pas de se mettre sous son protectorat 1.

En juillet 1263, le jeune comte Boniface de Savoie vint à mourir; il n’avait pas dix-neuf ans et ne laissait pas de postérité. Pierre, son oncle, lui succéda 2. Son avènement ne changea pas grand’chose à sa position au nord du lac Léman : il y possédait déjà à titre d’apanage toutes les terres savoyardes.

Pierre de Savoie donna à ses Etats une organisation nouvelle; un peu partout les fonctions administratives et judiciaires étaient devenues des fiefs héréditaires; c’était, par exemple, le cas de la vidamie à Moudon. Ce régime n’assurait pas l’exécution rapide des ordres du souverain; il limitait considérablement sa puissance en lui enlevant tout contrôle sur l’activité de ses fonctionnaires et toute sanction en cas de désobéissance de leur part; il ne pouvait convenir à un prince tel que Pierre de Savoie. Partout celui-ci plaça des fonctionnaires salariés et révocables, d’un caractère analogue à celui de ces châtelains que nous avons vu son père installer à Moudon. /36/

A la tête de chaque province, il mit un bailli, chargé de le représenter en matières administratives et financières, judiciaires et militaires. Ce bailli est un fonctionnaire d’allures modernes : c’est un préfet.

Depuis bien des années Moudon était le centre de la domination du comte dans le Pays de Vaud; aussi cette ville devint-elle le siège du bailliage nouvellement créé. C’est là que résida dorénavant le bailli de Vaud, qui, en général, ajoutait à cette fonction celle de châtelain de Moudon 1.

Nous ignorons la date exacte de cette mesure 2; elle eut une très grande importance pour la ville dont nous nous occupons. C’est elle qui, pour plusieurs siècles, lui a donné son importance. Le châtelain qui jusqu’ici y avait représenté le comte était un personnage d’un rang modeste 3, d’un caractère plus civil /37/ que militaire; le bailli est un fonctionnaire supérieur. Choisi par le prince parmi les seigneurs de sa cour, il jouit de sa confiance; c’est à lui qu’on doit s’adresser si l’on a quelque affaire importante à traiter; c’est par son intermédiaire seulement que l’on peut aborder le souverain. Juge suprême, non de la châtellenie seulement, mais de tout le pays, c’est devant sa cour que se plaident et se terminent les procès de quelque gravité. Sa présence à Moudon attire dans cette ville des solliciteurs et des plaideurs de tout rang. Siège du tribunal d’appel et résidence du gouverneur général du pays, il est tout naturel qu’elle ait été regardée bientôt comme un centre politique.

Moudon, par sa position même, attirait déjà les seigneurs des environs, et non les moindres; c’est là qu’ils venaient passer des actes 1; c’est là qu’ils s’engageaient à tenir otage 2; c’est là qu’ils venaient discuter d’affaires; c’est là qu’ils se présentaient devant le prince pour lui faire hommage ou se soumettre à son arbitrage 3. Cela amène du mouvement dans la petite ville : chevaux et cavaliers passent dans ses rues; seigneurs laïques, ecclésiastiques de tout rang et de toutes robes descendent aux bonnes auberges. Nul doute que tout cela n’ait contribué à l’agrandissement de Moudon. Mais les documents sont muets à ce sujet.

Une chose est certaine; si Pierre de Savoie /38/ considérait Moudon comme une citadelle avancée et veillait à ce que la forteresse fût toujours munie de vivres et de provisions 1, il n’y a jamais séjourné et n’y a pas possédé de château 2.

Quels furent ses rapports personnels avec les habitants ? Nous ne le savons guère 3. Plusieurs auteurs 4 affirment que c’est lui qui a donné à la ville sa première charte; cette question, fort difficile demande une étude sérieuse que, après tant d’autres, nous allons tenter.

Sceau de Pierre de Vuippens

CHAPITRE V

LA CHARTE DE MOUDON

La plus ancienne rédaction que nous ayons de la charte de Moudon date de 1285; en septembre de cette année, Amédée V, au moment où il succédait à son oncle Philippe, donna aux habitants de Moudon une confirmation de leurs franchises. L’original en a disparu 1; mais nous en possédons plusieurs copies 2. L’une, tardive et malheureusement médiocre, a été publiée en 1872 par F. Forel dans la collection des Chartes communales du Pays de Vaud 3; il y en a une meilleure aux Archives cantonales que je suivrai 4. /40/ Nous avons aussi une traduction française très ancienne 1 et des études modernes 2.

Comme dans tous les documents du moyen âge, il y a un apparent désordre dans ce texte qui n’est point ordonné par chapitres et paragraphes comme nos lois d’aujourd’hui 3. Toutefois, lorsqu’on y regarde de plus près, on peut, sauf dans les derniers articles, suivre la pensée qui a présidé à la rédaction de cette charte.

L’article premier 4 est bien le plus important : Le seigneur est tenu de jurer qu’il respectera les privilèges et les coutumes de Moudon, c’est-à-dire aussi bien le droit coutumier, non écrit, qui est établi par /41/ le prononcé des bourgeois notables, que le droit écrit que l’on peut lire dans les chartes. Par ce serment, qui est le premier acte de son autorité et sans lequel il ne peut exercer son pouvoir dans la ville, le comte limite sa propre puissance; il n’est pas à Moudon un souverain absolu. Les bourgeois de leur côté prêtent serment de respecter fidèlement les droits du seigneur et de lui rendre les honneurs qui lui sont dus. Il y a en quelque sorte contrat bilatéral entre les parties : tout refus de la part du seigneur de se conformer aux clauses de celui-ci entraînerait de plein droit le refus d’obéissance de la part des bourgeois 1.

Les articles 2 à 14 sur le statut des étrangers et la police du marché forment un tout. Il s’agit de mesures d’ordre économique plus que politique; elles sont essentielles et destinées à assurer le recrutement de la population et la prospérité de la ville.

Ils garantissent tout d’abord à l’étranger et au voyageur, c’est-à-dire au marchand 2, la pleine propriété de ses biens. S’il vient à mourir à Moudon, ceux-ci — son argent et ses marchandises — ne deviendront pas la proie du seigneur, comme à Villeneuve; /42/ ils seront remis en dépôt, pendant un an et un jour, entre les mains de deux notables et ils seront intégralement délivrés à ses héritiers légitimes, s’ils se présentent, comme il est probable; si aucun ayant-droit ne s’annonce dans le délai fixé, le seigneur peut, à son gré, les faire distribuer, sans doute à des fondations religieuses, car le texte ne peut pas signifier qu’il se les approprie (art. 2).

La ville n’est pas seulement un lieu où passent les voyageurs; elle est aussi un asile où viennent chercher refuge, un endroit où viennent chercher fortune les hommes du voisinage. Ils lui apportent leur activité et leurs bras; ils sont utiles au premier chef. Mais il faut éviter tout conflit avec les seigneurs voisins. Si quelqu’un vient à Moudon, s’il jure d’observer les règlements et les lois de la ville, s’il y demeure sans interruption un an et un jour, si son ancien maître ne le réclame pas, bien que sachant où il est, alors il devient bourgeois. Mais si son maître le réclame, s’il prouve par le témoignage de deux des pairs du réfugié que celui-ci est son taillable, la ville ne peut l’agréger à la bourgeoisie à moins qu’il ne réussisse à prouver qu’il est dégagé de toute obligation vis-à-vis de son propriétaire. Le réfugié, qui ne peut devenir bourgeois, peut cependant continuer à séjourner dans la ville, où il jouit de la protection des bourgeois et du comte; s’il veut quitter Moudon, on lui fera escorte pendant un jour et une nuit, afin qu’il ne tombe pas entre les mains de son ancien seigneur (art. 3) 1.

Viennent ensuite les prescriptions qui concernent le /43/ marché. Cette institution est, pour la ville, d’une importance capitale; une partie de ses habitants, en effet, les artisans, ne se livrent plus à la culture du sol; la ville consomme donc plus de denrées qu’elle n’en produit et il faut qu’on lui apporte chaque semaine ce qui est nécessaire pour sa nourriture, non les légumes, comme aujourd’hui, car chacun a son jardin, mais les céréales, le fromage et les fruits; il faut aussi qu’elle puisse se procurer les objets en bois ou en vannerie qui se fabriquent dans les villages, puis les matières premières telles que la laine, le chanvre, le cuir, etc. Plus le nombre des vendeurs sera grand, plus les prix baisseront et plus la ville sera prospère.

Pour que le marché soit fréquenté, la première condition c’est d’assurer à ceux qui s’y rendent la plus grande sécurité possible; il faut qu’ils n’aient à craindre ni d’être détroussés par les brigands, ni d’être dépouillés par des seigneurs. La charte leur promet donc un sauf-conduit; le marché étant le lundi, protection leur est assurée depuis le dimanche matin jusqu’au mardi soir; en retour de cette sauvegarde, ils doivent au comte les vendes, sorte d’octroi sur toutes les denrées et les objets qu’ils vendent pendant ces trois jours (art. 4). Si l’un d’entre eux tombe malade le mardi et ne peut rentrer chez lui, il jouira de la même protection le jour où il sera rétabli (art. 5). Si l’un de ces marchands cherche à éluder l’obligation où il est de payer les vendes, il sera puni d’une amende de 60 sous et une obole 1; c’est l’amende la plus /44/ élevée que connaisse la charte; on considère donc ce délit comme grave (art. 6). Les vendes ne sont dues que ces jours-là 1; les denrées vendues un autre jour ne paient pas de droits, puisque le marchand ne jouit pas de la protection du seigneur (art. 7). Les bourgeois ont le privilège d’être exempts des vendes aussi bien les jours de foire que les jours de marché (art. 8 et 9).

Car les foires sont aussi importantes que les marchés, si ce n’est plus. Ces jours-là, ce ne sont plus seulement des denrées de consommation ou des objets d’usage courant que l’on apporte, mais bien des marchandises de toutes sortes et de toute provenance. On vient de très loin pour vendre et de très loin pour acheter; ce sont, pour la ville, des journées de vie intense, de gros bénéfices et de fêtes joyeuses. Les jours de foire, le seigneur touche les vendes sur toutes les transactions qui se font entre non-bourgeois; l’acheteur comme le vendeur doit les payer (art. 9). Les habitants de Moudon 2, artisans ou marchands, qui ont des objets à vendre, peuvent les exposer à la fenêtre de leur échoppe, comme cela se voit encore parfois dans les vieilles rues des villes anciennes; ils ne sont donc pas /45/ obligés de tenir un banc de foire. Exception est faite pour la viande qui ne peut se vendre qu’à la boucherie (art. 10), pour que le contrôle sanitaire soit possible.

Les trois articles suivants sont destinés à assurer la paix du marché, élément si important pour la prospérité et le développement des villes que certains savants y ont vu l’origine du droit communal 1. Il y a bris du marché, c’est-à-dire violation de la paix du marché quand des non-bourgeois troublent l’ordre un jour de foire ou de marché, quand un bourgeois attaque un non-bourgeois ou enfin quand un non-bourgeois se prend de querelle avec un bourgeois; dans tous ces cas, la peine encourue est l’amende maximum de 60 sous (art. 11 et 13). Seules les rixes entre bourgeois ne sont pas considérées comme une violation de la paix du marché; elles sont jugées suivant le droit pénal ordinaire (art. 12), qui est plus indulgent, comme nous le verrons plus loin.

Les articles qui suivent sont d’ordre politique; ils tendent à régler les rapports du comte avec ses administrés. Remarquons qu’ils ont tous trait à la justice pénale et dénotent des habitudes très différentes des nôtres. Tandis qu’aujourd’hui l’obligation de châtier les délinquants est pour l’Etat une charge fort onéreuse, la justice pénale était alors un droit utile, qui rendait et que l’on exploitait. Que le souverain l’exerçât directement, qu’il en fît un fief héréditaire ou qu’il l’affermât, cela revenait au même : le détenteur de ce droit était toujours entraîné à en abuser pour en /46/ tirer le plus de profit possible, et la seule manière d’échapper aux injustices et aux exactions était de limiter la justice seigneuriale. C’est à cela que tendaient toutes les chartes.

Celle de Moudon assure tout d’abord la liberté personnelle des habitants 1 contre toute arrestation arbitraire : Nul ne peut être arrêté dans les limites 2 des franchises de Moudon, sinon de l’aveu 3 des bourgeois. Dans chaque cas, les plus notables d’entre les bourgeois constitueront une sorte de jury d’accusation devant lequel comparaîtra l’inculpé; là, les intérêts du comte et de ses fonctionnaires ne pourront prévaloir sur la voix de l’opinion publique et celle de l’intérêt de la communauté. Cette mesure, dont l’importance n’échappe à personne, est une garantie efficace contre les excès de l’absolutisme seigneurial; elle ne comporte qu’une exception : le cas du brigand, du traître et de l’assassin, en un mot de celui qui commet un crime ressortissant à la haute justice 4, et dont les actes menacent la sécurité de la ville tout autant /47/ et plus que celle du seigneur, mais encore faut-il qu’il y ait flagrant délit ou que le crime soit évident (art. 14), car les bourgeois ne sauraient prendre trop de précautions contre des abus toujours possibles.

Le seigneur ne peut pas non plus fixer des amendes, ou plus exactement édicter des lois et règlements qui prévoient des amendes 1 sans l’assentiment des bourgeois; il y a trois exceptions cependant; s’il y a violation de la paix du marché, si des bourgeois ont été faits prisonniers 2, enfin en cas de chevauchée (art. 15). Dans les deux premiers cas, l’intérêt des bourgeois coïncide avec celui du comte et les amendes qu’il infligera aux défaillants ne paraîtront pas excessives, quelles qu’elles soient; le troisième cas se comprend de lui-même.

Enfin le seigneur n’a pas le droit d’introduire dans la bourgeoisie qui il lui plaît; le recrutement de la bourgeoisie appartient aux bourgeois qui peuvent ainsi empêcher l’intrusion d’éléments gênants ou suspects (art. 16) 3. /48/

Les articles suivants traitent de la procédure pénale et en particulier de la régiquine. Ce terme a fort embarrassé nos historiens du droit 1; il désigne, semblet-il, une procédure d’enquête avantageuse pour le plaignant. Il en résulte qu’elle peut avoir pour l’accusé des conséquences graves; aussi en entoure-t-on l’emploi de garanties nombreuses. Cette procédure, qui est applicable au délit de coups et blessures (art. 17), est publique et exige la présence des prud’hommes et de l’accusé, à moins qu’il n’y renonce (art. 20); le serment de régiquine ne peut être déféré ni à la partie demanderesse, ni à qui que ce soit qui aurait part ou intérêt au procès (art. 18) et il suffit de deux témoins pour en exclure un individu (art. 19); enfin ne sont admis à la régiquine ni les gens du comte, qui pourraient avoir intérêt à multiplier le nombre des coupables, ni les gens du plaignant, qui sont suspects de partialité (art. 69). Quand il est interrogé par régiquine, le bourgeois a le privilège de ne pas devoir /49/ prêter serment : en vertu du serment 1 qu’il a prêté à la ville, sa parole fait foi (art. 21).

Comme toutes les chartes, celle de Moudon contient un embryon de code pénal; elle fixe les maxima des amendes, dans le but de protéger les bourgeois contre l’avidité du seigneur ou de ses officiers de justice. Seuls les crimes qui entraînent des châtiments corporels et dépendent de la haute justice sont abandonnés à l’arbitraire du seigneur (art. 51); l’intérêt de l’ordre public l’exige; peut-être aussi le comte n’a-t-il pas voulu se dessaisir d’attributions qui lui paraissent inséparables de la souveraineté 2. En même temps qu’elle fixe l’amende qui doit être payée au seigneur, la charte établit le chiffre de l’indemnité qui sera versée au lésé; celle-ci est régulièrement la moitié de la première. Mais il est spécifié que le lésé n’y aura droit que s’il a porté plainte; si le délit est poursuivi d’office et par voie de régiquine, le lésé perd tous ses droits à des dommages-intérêts, preuve nouvelle de /50/ la répugnance que cette procédure inspirait à nos aïeux 1.

Est puni de l’amende de 60 sous celui qui frappe avec un bâton, qu’il y ait ou non effusion de sang (art. 22) 2, celui qui a une rixe avec autrui et lui lance une pierre, même s’il ne l’atteint pas, pourvu que la trace des coups de pierre soit visible sur le lieu du délit (art. 23), celui qui tire son couteau ou son épée, ou celui qui sort de sa maison la lance à la main (art. 24) 3, celui qui frappe de la paume de la main, s’il y a effusion de sang (art. 26), celui qui dépouille autrui avec violence (art. 30) 4, celui qui frappe autrui dans sa maison (art. 31). Est punissable d’une amende de 10 sous celui qui traîne son adversaire après l’avoir saisi des deux mains (art. 27), celui qui le frappe du pied (art. 28) et celui qui déchire ses vêtements (art. 29); d’une amende de 5 sous celui qui frappe de la paume de la main, sans effusion de sang (art. 26); d’une amende de trois sous celui qui frappe du poing (art. 25). La femme, moins responsable que l’homme de ses actes, ne paie que la moitié de l’amende (art. 32); de même le bourgeois qui a une rixe en dehors des limites de la ville (art. 33), car dans ce cas le trouble apporté à la paix publique est beaucoup moins grave.

La répression du délit d’injures part d’un point de /51/ vue différent du nôtre : Si l’on dit à quelqu’un « bâtard, punais 1 ou lépreux », on encourt une amende de 10 sous et l’on doit à sa victime une indemnité de 5 sous, mais au cas seulement où ces qualificatifs désobligeants ne correspondraient pas à la réalité (art. 34). De même, si l’on traite quelqu’un de voleur ou de traître, d’une façon générale, l’injurié n’est pas tenu de poursuivre son accusateur; par contre, si l’accusation a été précisée, il doit l’actionner; toutefois le diffamateur, qui retire alors ses accusations, ne peut être frappé d’une amende de plus de 60 s. (art. 36)2.

Si quelque mauvais garnement, garçon ou fille, se permet d’injurier une personne honorable et qu’il en soit puni par une giffle bien appliquée, il n’a rien à réclamer (art. 35).

L’adultère est puni d’une amende de 60 sous; encore faut-il que la constatation du flagrant délit soit faite, et avec une telle précision qu’elle ne laisse place à aucun doute (art. 70).

Les bourgeois qui intentent une action ne sont pas tenus de déposer une caution (art. 37) 3; tous ceux /52/ qui sont l’objet d’une plainte doivent déposer une caution (art. 38) 1.

Le commerce fait la prospérité de la ville; il importe donc que la sincérité des transactions commerciales soit garantie, autant que possible; l’une des obligations du seigneur est d’y veiller : on remet à sa merci celui qui tient deux sortes de mesures, une grande pour acheter et une petite pour vendre (art. 39) et il incombe à un de ses officiers, le métral 2, de sceller les mesures; le seigneur peut les faire vérifier quand il lui plaît; il fait détruire celles qui seraient trop faibles; celui en possession de qui une mesure non scellée et fausse sera trouvée paiera une amende de 60 sous (art. 40) 3.

Le moyen âge n’a pas connu la liberté du commerce et de l’industrie et les chartes contiennent toutes des articles qui réglementent d’une façon très étroite la plupart des métiers. Lorsque la ville a une industrie qui fait sa richesse, la charte entre dans les plus menus détails. Nous ne trouvons rien de pareil à Moudon où il n’y avait pas d’industrie de ce genre; la réglementation ne vise que la fabrication ou la vente des denrées de consommation : pain, viande et vin. /53/

Le bourgeois, qui est consommateur, tient à avoir des garanties contre la cherté des vivres; les bénéfices du boucher (art. 41), du boulanger (art. 47) , du meunier (art. 48), du fournier (art. 49), du cabaretier (art. 57) sont fixés par des dispositions très strictes 1, mais que, dans la pratique, il devait être bien difficile de faire respecter. Il veut aussi être protégé contre la mauvaise marchandise; de là des mesures très sévères à l’égard du boucher, qui ne doit pas vendre de la viande de mauvaise qualité ou provenant de bêtes malades (art. 42, 43, 44, 45, 46) 2. Sur ce point, les /54/ bourgeois de Moudon, si jaloux par ailleurs de leurs privilèges, admettent que le seigneur procède à des enquêtes d’office et contraigne les témoins à parler (art. 46); tous leurs scrupules juridiques à l’endroit de la procédure inquisitoire tombent devant le souci de leur intérêt immédiat, ce qui est très humain.

La vente du vin, qui a toujours joué un très grand rôle dans notre pays, fait l’objet d’une série de prescriptions concernant les taverniers. Le prix du vin est fixé d’un commun accord entre les bourgeois et le seigneur; nul ne peut vendre du vin à un prix plus élevé sans encourir une amende de 3 sous par mesure 1 (art. 57).

S’il y a contestation entre un cabaretier et un de ses clients, le serment du premier fait foi jusqu’à la somme de 5 sous, pour peu que l’autre partie reconnaisse avoir bu du vin chez lui (art. 60). On considère sans doute que le client peut n’avoir plus très claire souvenance de ce qu’il a consommé. Celui qui part sans payer est coupable d’une faute grave, à moins qu’il ne se soit entendu avec le tavernier et, s’il en /55/ est convaincu par deux témoins, il est puni de l’amende de 60 sous (art. 61).

A Moudon où il y avait beaucoup de passage, les auberges étaient nombreuses et prospères; leurs propriétaires étaient des gens importants; nous ne serions point étonnés que quelques-uns d’entre eux eussent été du nombre des notables qui ont collaboré à la rédaction de la charte.

Le moyen âge exécrait les usuriers, et l’on entendait par là tous ceux qui faisaient le commerce de l’argent et prêtaient à intérêt; l’Eglise les condamnait, les princes les poursuivaient et l’opinion publique approuvait cette sévérité. Toutefois, dès que les transactions commerciales se multiplièrent, on s’aperçut bientôt qu’on ne pouvait se passer d’eux et le droit s’adoucit : à Moudon, le seigneur ne confisque leurs biens que s’ils sont des usuriers manifestes 1, s’ils meurent sans enfants et sans s’être réconciliés avec l’Eglise (art. 52).

La charte limite ensuite l’arbitraire du seigneur en matière fiscale; elle fixe les redevances qui lui sont /56/ dues. Les bourgeois ne doivent rien au comte, sinon l’impôt foncier; encore celui-ci ne concerne-t-il que la propriété bâtie sise en ville et le chiffre en est-il établi une fois pour toutes. Il est proportionnel à la longueur de la façade, ou à la surface de la parcelle 1, et, pour cela, s’appelle teyse (toise) : il est de deux deniers par toise 2. Les bourgeois sont libres et entièrement propriétaires de leurs biens; ils peuvent vendre leurs propriétés sans l’autorisation du seigneur et il n’existe pas de droit de mutation; la seule trace qui en subsiste est l’obligation pour l’acheteur de donner au comte une coupe de vin (art. 53) 3.

Ces dispositions sont très favorables pour l’époque 4; elles ont eu, de plus, pour conséquence d’assurer à toutes les villes vaudoises, et cela jusqu’à la Révolution, l’exemption de tout impôt direct.

Le comte touche aussi une redevance de la part de certains artisans; c’est une sorte d’impôt sur les patentes. Le boulanger paie une fois l’an 2 sous et un denier; le boucher 3 sous; le cordonnier doit donner au seigneur une paire de souliers, celle que /57/ celui-ci trouvera la meilleure 1; le tavernier une coupe de vin (art. 54, 55 et 56) 2

L’argent était rare alors et le crédit inexistant : beaucoup de transactions n’étaient possibles que si l’acheteur donnait un gage au vendeur. Nous trouvons plusieurs dispositions à ce sujet : Le vendeur est tenu d’accepter un gage quand celui-ci vaut un tiers de plus que la chose achetée (art. 59) 3; il doit le garder 40 jours, s’il a été remis par le seigneur, 15 jours, s’il provient d’un chevalier ou d’un donzel 4 habitant Moudon (art. 66) 5. Passé ce délai, le gage peut être vendu; dans certains cas il peut y avoir réemption du gage (art. 67) 6. /58/

Après le gage, la saisie : La charte de Moudon accorde au bourgeois le privilège, qui nous paraît aujourd’hui excessif, de pouvoir saisir directement son débiteur, sans l’intervention d’un officier de justice. Il est vrai qu’il faut que le débiteur ait reconnu sa dette et que, si la saisie a été faite à tort, le bourgeois fautif paie une amende de 60 sous (art. 62). Les bourgeois de Moudon comptaient sans doute être plus souvent créanciers que débiteurs, c’est pour cela qu’ils maintenaient dans leur droit une coutume qui, partout ailleurs, disparaissait devant des considérations impérieuses d’ordre public 1.

Le seigneur surveille les pâquis communs; il peut en faire vérifier les limites et obliger les bourgeois à en reconnaître l’exactitude; s’il se trouve quelqu’un qui ait empiété sur le domaine commun 2, il paiera une amende de 3 sous (art. 63).

Jusqu’ici tous les articles, ou à peu près, sont tout /59/ à l’avantage des bourgeois et au détriment du comte; en voici deux, d’importance inégale, qui établissent les droits du seigneur : Celui-ci ne veut pas être exploité s’il vient à Moudon; il est spécifié qu’on ne pourra pas lui vendre plus cher qu’à un autre (art. 65); un autre article fixe les obligations militaires des bourgeois. Ils n’aimaient pas les expéditions guerrières qui les entraînaient loin de leurs affaires; ils réservaient leur ardeur belliqueuse pour leurs voisins, qui étaient aussi leurs ennemis, et pour la défense de leurs murs. Si, dans le reste de la charte, en matière judiciaire et administrative, le seigneur avait été large, il le fut moins en matière militaire; la Savoie était une monarchie guerrière, et le comte tenait à avoir des soldats; la charte imposait aux bourgeois de Moudon l’obligation du service militaire dans les évêchés de Lausanne, Genève et Sion, jusqu’à cette ville, et cela pendant huit jours et à leurs frais (art. 64).

Les derniers articles sont peut-être des adjonctions au texte primitif. L’un prévoit que le père n’est pas tenu de doter son fils 1, mais il lui doit remettre de quoi vivre 2; alors il n’est plus responsable de ses dettes (art. 71). Ainsi chacun est averti; il ne faut pas faire crédit à un fils de famille.

Un autre article prévoit l’expulsion du meurtrier /60/ (art. 75) 1; un autre la punition de celui qui pénètre sans droit dans le clos d’autrui (art. 76); s’il ne peut payer l’amende encourue, il peut être condamné à un châtiment qui le couvrira de ridicule : il devra courir nu par la ville 2.

Enfin on règle quelques points de procédure sur la production des témoins (art. 68 et 69), sur le règlement des frais de justice (art. 74) 3, sur la condamnation par défaut, l’appel et la constitution même des tribunaux (art. 72).

Ce dernier article est de toute première importance; il énumère les fonctionnaires du comte : ceux-ci sont au nombre de quatre, le bailli, le châtelain, le vidomne et le métral; ces deux derniers, anciens officiers de l’évêque 4, ont passé au service du prince savoyard; à côté de leurs fonctions administratives, tous les quatre ont des compétences judiciaires; ils président le tribunal 5. Mais ils ne peuvent juger qu’à /61/ Moudon et ils ne peuvent prononcer de jugement qu’après avoir pris l’avis des bourgeois et conformément à leur opinion; au tribunal, ils sont assistés par les plus notables d’entre eux et le magistrat qui préside ne fait que rapporter le jugement de la cour ainsi constituée.

Il peut en appeler à la cour du comte, si les bourgeois ne veulent pas se prononcer — car leur droit de juger est un privilège, non une charge — ou s’ils ne peuvent tomber d’accord; enfin, si l’une des parties s’estime lésée, elle peut aussi recourir en appel.

En somme, cet article assure aux bourgeois un très grand avantage : Sauf en appel, ils ne seront pas jugés hors de chez eux, par un juge étranger 1 et ignorant de leur coutume; ils seront jugés par leurs pairs à Moudon. C’est pour eux l’autonomie judiciaire, objet suprême de l’ambition des hommes de ce temps, que nous retrouvons sous une forme légèrement différente dans un des paragraphes les plus importants du Pacte de 1291 2.

Telle est la charte de Moudon 3. On peut s’étonner /62/ de n’y point trouver des dispositions sur l’héritage 1. Elle dit ce qu’il advient des biens des étrangers; elle ne prescrit rien en ce qui concerne les biens des bourgeois. Sans doute, une coutume bien établie rendait de telles prescriptions inutiles; les bourgeois ne pouvaient pas être soumis à un droit moins favorable que les étrangers dont le seigneur n’hérite qu’à défaut d’héritiers légitimes 2; s’ils avaient eu lieu de craindre que le comte vînt leur réclamer une part dans une succession, nous pouvons être sûrs qu’ils auraient pris leurs précautions et fait introduire un article à ce sujet 3.

La charte ne donne pas non plus à la ville une organisation municipale. Cela a surpris et l’on a supposé que, là aussi, la coutume suppléait au silence du document écrit 4. Je ne le crois pas. Les notables, — ceux que l’on appelait les coutumiers — peuvent bien prononcer d’une manière définitive sur des questions de droit civil ou de droit pénal; seule, au XIIIe siècle tout au moins, une concession explicite du souverain pouvait accorder aux bourgeois le droit /63/ d’établir des autorités communales. Nous savons par ailleurs que, ni en 1297, ni même en 1311, Moudon n’avait de magistrats municipaux 1. Sur ce point notre pays était un peu en retard; l’autorité du comte de Savoie était plus complète que celle de bien des dynastes de la Suisse allemande.

Certes, si on la compare à celle de Villeneuve (1214) 2 ou à celle d’Evian (1265) 3, la charte de Moudon était libérale; elle l’était cependant moins que celle de Fribourg ou celle de plus d’une ville du plateau suisse; elle n’accordait pas aux bourgeois l’autonomie administrative; libres dans leurs personnes et dans leurs biens, ils restaient dans la dépendance politique de leur ancien propriétaire, qui demeurait leur souverain; leur ville n’était pas encore une commune, au sens propre de ce mot.

Nous ne sachions pas qu’ils l’aient déploré. La charte leur assurait l’autonomie judiciaire; elle les préservait largement de l’arbitraire du seigneur ou de ses officiers; elle favorisait le développement commercial et assurait la prospérité de leur ville; elle réduisait à un taux très modéré leurs obligations financières. C’est à cela qu’ils tenaient surtout.

Ainsi on ne saurait comparer cette charte à la Grande Charte d’Angleterre de 1214 pas plus qu’au Pacte de 1291; c’est une œuvre moyenne et qui est le produit d’une conception politique assez généralement /64/ répandue à cette époque plus que la preuve d’une sagacité ou d’une magnanimité particulières aux princes de la maison de Savoie 1.

Ce sont précisément ces qualités moyennes qui firent sa fortune, comme nous le verrons plus loin, ainsi que celle de la ville de Moudon.

De quand date-t-elle ? et quel est le prince qui l’a octroyée ? Diverses opinions, avons-nous dit, ont été émises à ce sujet 2.

Une chose paraît hors de doute : La charte, confirmée en 1285 par Amédée V, est antérieure à cette date. En effet, en 1283 déjà, les coutumes 3 de Moudon sont mentionnées dans la charte de Nozeroy 4. Autre preuve : l’article 53 de la charte de Moudon dit que la teyse est due pour les chesaux 5 sis entre la Broye et la Mérine 6. Cet article ne peut avoir été rédigé qu’à une époque où toute la ville se groupait encore autour du château et ne contenait ni le quartier situé sur la rive droite de la Broye (le Mauborget), ni ceux situés sur la rive gauche de la Mérine (le St-Bernard et Grenade); or nous savons que ce /65/ dernier ne fut englobé dans les murailles de la ville qu’en 1281 1. La charte est donc antérieure à cette date.

Nous pouvons remonter plus haut encore : Il est possible que la charte d’Arlay en Franche-Comté (1276) dérive de celle de Moudon 2; fait plus certain, en février 1272, nous voyons des bourgeois de Moudon vendre une maison dans cette ville « suivant les bons usages et les coutumes de Moudon 3 » et cette formule ne peut se rapporter qu’à l’art. 53 de la charte. En 1266, certaines dispositions de celle-ci sont appliquées à Yverdon qui avait reçu la charte de Moudon 4.

D’autre part, la charte ne peut être de Thomas 5; elle est trop différente de celle de Villeneuve 6 sur laquelle elle marque un progrès évident; elle semble postérieure à l’année 1263, puisqu’à l’art. 72 il est question du bailli, institué à ce moment 7; enfin, elle paraît avoir subi l’influence de la charte d’Evian qui est de 1265 8.

Nous sommes donc amené à placer l’octroi de cette charte en 1265 ou en 1266 et à l’attribuer ainsi à la /66/ fin du règne du comte Pierre. Nous n’en savons pas davantage 1.

Nous ignorons en particulier quelle part elle renferme de traditions et d’usages anciens qu’elle ne ferait que codifier; nous avons tout lieu de croire que cette part est grande.

Sceau d’Émery mestral

1304

CHAPITRE VI

LE SUCCESSEUR DU COMTE PIERRE

Pierre de Savoie mourut au milieu de mai 1268; moins de quinze jours après, son successeur était déjà à Moudon 1. C’était son frère Philippe; comme lui, il avait passé par l’Eglise, puis était revenu au monde, quand il avait eu la perspective de régner. Mais, s’il avait suivi la même voie que son frère, il ne possédait pas ses talents politiques.

Peu capable, il montait sur le trône dans un moment difficile; un ennemi dangereux se dressait en face de lui : Rodolphe de Habsbourg. Depuis l’ouverture de la succession des Kybourg, ce prince était en état d’hostilité avec le comte de Savoie; l’objet immédiat du conflit était la possession de Fribourg. Grâce à l’habileté diplomatique et aux conquêtes militaires du comte Pierre, la Savoie encerclait cette ville; Morat, Gümmenen, Laupen, Grasbourg étaient entre ses mains; elle avait établi son protectorat à Berne et pouvait nourrir l’espoir d’étendre son influence dans la vallée de l’Aar 2. Le comte de Habsbourg voulait s’emparer de Berne et reprendre les places /68/ fortes de la Singine, pour pouvoir défendre Fribourg qui lui appartenait; et, au delà de cette ville, il voyait s’étendre le pays de Vaud, proie séduisante pour un prince qui avait l’ambition d’être le successeur des Zæringen.

Philippe ne se sentait pas de taille à lutter contre son redoutable adversaire; il préféra lui abandonner les dernières conquêtes de son frère, Laupen et Grasbourg, et pendant les premières années de son règne, il s’occupa essentiellement de sa guerre avec ses voisins d’occident, la dame de Faucigny, le dauphin du Viennois et le comte de Genevois.

L’élection de Rodolphe au trône impérial modifia et aggrava la situation; le nouveau roi songeait à reconstituer le royaume de Bourgogne en faveur d’un de ses fils, ce qui ne pouvait se faire qu’aux dépens de la Savoie. En octobre 1275, il rencontrait le pape Grégoire X à Lausanne et se réconciliait avec lui; il s’assurait ainsi l’appui de l’Eglise. Aux fêtes grandioses qui marquèrent la présence à Lausanne des deux chefs de la chrétienté, le comte de Savoie ne parut pas. Absence significative et qui montre à quel point les rapports étaient tendus entre lui et le roi. Rodolphe, en effet, réclamait Morat, Gümmenen, l’avouerie de Payerne, qui, d’après lui, dépendaient de l’Empire; le comte refusait de les rendre 1.

Nous sommes mal renseignés sur les événements qui suivirent. Il se peut que les hostilités aient commencé en 1276 déjà 2. La guerre proprement dite n’éclata /69/ qu’en 1281. Moudon fut mis en état de défense; un châtelain s’y installa avec une garnison; il fit creuser des fossés et bâtir des murailles 1. Si l’on en croit un vieux chroniqueur, les terres savoyardes furent ravagées par les soldats allemands 2. L’année 1282 paraît avoir été remplie par des négociations infructueuses; en 1283, le roi vint en personne mettre le siège devant Morat et devant Payerne que les Savoyards défendirent opiniâtrement 3. Rodolphe de Habsbourg dut assiéger cette dernière ville pendant sept mois, du 4 juin au 27 décembre; il l’obligea enfin à capituler 4, et, le jour même, il traita avec le comte Philippe. Celui-ci abandonnait l’avouerie de Payerne; il renonçait à Gümmenen et à Morat, à qui le roi faisait grâce; par contre, Rodolphe restituait au comte tout ce qu’il lui avait pris 5. /70/

Moudon est-il compris dans cette expression générale ? Un chroniqueur allemand l’affirme 1, mais nous n’en avons aucune preuve, ni même le plus léger indice. Quoi qu’il en soit, il paraît impossible que la guerre ait sévi si longtemps tout près de cette ville sans qu’elle en ait subi le contre-coup.

Philippe de Savoie mourut peu après, le 15 ou le 16 août 1285 2; il était si décrépit et si faible que, de son vivant, ses neveux se disputaient son héritage 3; les choses en étaient arrivées à un tel point que le vieux comte n’osa pas désigner son successeur et laissa ce soin aux souverains d’Angleterre, ses parents. Sitôt qu’il fut mort, l’un de ses neveux, Amédée V, se fit reconnaître par les grands vassaux. C’est à ce moment qu’il confirma la charte de Moudon, comme nous l’avons vu plus haut 4.

On put croire un moment que le nouveau comte et son frère Louis allaient se faire la guerre à propos d’un héritage qui, à vrai dire, ne revenait ni à l’un, ni à l’autre 5. Louis ne craignit pas d’appeler à son aide le /71/ roi Rodolphe, l’ennemi de sa maison, qui était trop heureux d’une discorde si opportune 1. Cependant un traité, passé à Lyon le 14 janvier 1286, mit fin au conflit. Amédée cédait à son frère les terres savoyardes situées au nord du lac, entre l’Aubonne et la Veveyse; elles devaient former une baronnie pour laquelle Louis prêtait hommage à son frère aîné 2.

Il ne paraît pas que le nouveau baron 3 ait été très satisfait de l’arrangement; ses rapports avec son frère et suzerain restèrent difficiles. Une guerre fratricide était toutefois évitée.

Sceau de Jean [de Vuippens ?]

curé de Moudon

1308

CHAPITRE VII

LE DEVELOPPEMENT DE MOUDON AU COURS DU TREIZIÈME SIÈCLE

Il est peu de sujets sur lesquels nous soyons plus mal documentés 1, si bien que nous en sommes réduits à ne formuler que des hypothèses.

L’histoire de la ville pendant cette époque peut se résumer en trois mots : agrandissement, accroissement, enrichissement.

La ville s’étend. A défaut de documents écrits nous pouvons interroger le sol lui-même et nous servir des indications que nous donnent les noms des rues et des quartiers. Jusqu’au XIIIe siècle, avons-nous vu, Moudon n’est qu’une forteresse. Le quartier qui va de la grosse tour à l’Institut des sourds-muets 2 nous a conservé le souvenir de ce temps; il s’est toujours appelé et s’appelle encore le Château (castrum).

A un moment que nous ignorons la ville a débordé au delà de son enceinte primitive, devenue trop /73/ étroite; des rues nouvelles sont nées, des bourgs (burgi), comme on les appelle alors.

On a d’abord construit des maisons du côté du couchant, le long de la route qui conduisait à Lausanne, de l’autre côté du fossé naturel qui défendait la forteresse; puis, ces édifices, en bois, ayant pris quelque importance, on les a munis d’un système de défense, dont la configuration des lieux rendait l’installation facile. Ainsi s’est formé le Bourg, que l’on appellera bientôt le Vieux-Bourg.

Car un phénomène analogue s’était produit à l’autre extrémité de la colline; au bas de la pente abrupte, le long du chemin, une rue, fort courte, s’est formée; ce n’est pas même un bourg, c’est un borgeau (burgellus); dès les temps les plus anciens, on lui donne le nom de Rotto ou Rotiou Borgeau 1.

Plus bas, au pied de la Tour et entre la Broye et la Mérine, des maisons s’élevèrent aussi; deux rues naquirent; elles s’appellent les Borgeaux sous la Tour et les Plans Borgeaux, aujourd’hui le Coude et la Grand’Rue. /74/

Ainsi la ville s’était allongée jusqu’au pont sur la Broye; c’est le point qu’elle avait atteint lorsque fut fixée la disposition sur l’impôt foncier que l’on trouve dans la charte 1. Elle ne s’arrêta pas là.

Le pont débouchait sur un carrefour; si une route traversait la ville pour se diriger ensuite sur Lausanne, la voie principale, qui venait du sud-est, continuait du côté de Lucens. Dès que les temps furent un peu sûrs, les marchands qui se rendaient à Payerne ou plus loin renoncèrent à entrer en ville; un nouveau quartier se créa sur les bords de cette route qui était très fréquentée. Le terrain était favorable pour la construction de maisons cossues; le seigneur avait tout intérêt au développement de ce faubourg, où les voyageurs passaient nombreux et s’arrêtaient tous; il y fonda une ville neuve. Cela veut dire qu’il favorisa les constructions et y attira des habitants par des promesses et des privilèges.

Quel fut ce prince ? Thomas, Aymon ou Pierre ? Nous ne le savons pas. Quels furent les privilèges concédés aux habitants du quartier neuf ? Nous l’ignorons aussi. Nous pouvons supposer, sans risquer de nous tromper beaucoup, que le fondateur de la ville neuve de Moudon accorda à ses habitants les droits dont jouissaient déjà les bourgeois de la ville elle-même, car nous ne constatons aucune différence de droits entre les uns et les autres. Cela nous engagerait à attribuer cette fondation à Pierre de Savoie.

Ce quartier récent était resté sans défense jusqu’en 1281; /75/ nous avons vu 1 qu’à cette date, devant les menaces de guerre, on l’entoura d’un fossé et d’un rempart; il fallut exproprier quelques particuliers et c’est grâce à cela que la chose est parvenue à notre connaissance 2. Ces travaux frappèrent l’imagination des contemporains qui appellent souvent ce quartier la Bâtie 3.