CHAPITRE III

DU CONTRAT FÉODAL.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA FORMATION DU RAPPORT FÉODAL.

Les anciens jurisconsultes ont donné du contrat féodal diverses définitions.

Le livre des fiefs définit le fief: « Quod ex benevolentia alieni ita datur ut proprietate quidem rei immobilis beneficiatæ penes dantem remanente, ususfructus illius rei ita ad accipientem transeat, ut ad eum heredesque suos, si de his nominatim dictum fuit, in perpetuum maneant. »

Cujas le définit plus brièvement: « Jus in prædio alieno; » et Dumoulin: « Servitus quædam aut quasi servitus. »

Schilter définit le contrat féodal: « Conventio socialis qua dominus rem in feudum confert vasallo protectionem desuper promittens et vasallus ob eam rem domino fidelitatem præstat. »

Struvius s’exprime en ces termes: « Feudum est jus dominii utilis in re immobili, a domino directo vasallo et ejus /304/ heredibus masculis concessum, ut fidelitas et servitia militaria præstarentur. »

Nettelblatt: « Jus est res cujus dominium in utile et directum divisum est sub conditione mutuæ fidelitatis. »

Hervé dit: « Le fief est une convention faite à la charge d’une reconnaissance toujours subsistante qui doit se manifester de la manière convenue. »

Toutes ces dispositions, et mainte autre que nous pourrions ajouter, ont le double défaut d’être à la fois trop larges et trop étroites. Elles peuvent s’appliquer à autre chose que le fief, et ne s’adaptent pas à plusieurs des modes d’existence que le fait juridique dont il s’agit a revêtus. Une institution aussi complexe peut se décrire, se raconter et non se définir.

Les objets qui peuvent être inféodés sont: a) un fonds de terre; b) un droit public, tel que ceux de comté, d’avouerie, et de juridiction; c) un revenu privé, comme celui d’un moulin banal, d’un péage, d’une dîme.

Ces divers objets supposent tous la possibilité de la durée de la jouissance du vassal, et de la transmission de cette jouissance à ses successeurs, ce qui est une des conditions essentielles du contrat féodal. Par ce motif, un bien-meuble ne saurait devenir l’objet du contrat féodal.

Voyons maintenant qui peut inféoder, et qui peut recevoir en fief.

Sur cette matière, le droit féodal allemand avait établi une doctrine plus systématique qu’aucun autre et entièrement à part. Nous l’exposerons en premier lieu, d’après les renseignements que fournit le Sachsenspiegel.

La capacité féodale était, en Allemagne, en rapport direct avec le heerschild, c’est-à-dire avec la capacité militaire; cela est une conséquence de l’origine de la féodalité dans ce /305/ pays, puisqu’elle avait été introduite et développée essentiellement en vue du service impérial.

Ainsi, celui qui appartient à une des catégories du heerschild, qui a un bouclier, est par là même capable de devenir partie dans une inféodation. Le bouclier est le symbole et la marque de la plénitude du droit et de la capacité militaire; ceux qui ont le droit de le porter sont susceptibles de devenir chevaliers; ils sont ritterburtig, suivant le terme consacré. Celui qui n’a pas de bouclier, ou plutôt de heerschild, n’est pas ritterburtig, ce qui, dans le système féodal allemand, veut dire qu’il n’est pas noble. Cependant, il est à observer que l’on peut avoir un heerschild sans être soi-même guerrier; dans ce cas, on a un remplaçant. Ainsi, les dignitaires ecclésiastiques, même une abbesse, ont un heerschild; c’est ce que le droit germanique appelle gemachte ritterschaft (noblesse créée). Cette étroite dépendance de la capacité féodale et du heerschild implique le but essentiel de l’inféodation, savoir, le service de chevalier dû par le vassal à son seigneur.

Nous avons mentionné, dans le chapitre précédent, quels étaient les divers degrés du heerschild et leur rapport avec la hiérarchie féodale allemande. D’après Eichorn, chaque degré du heerschild forme une classe, ou catégorie distincte, d’hommes libres; d’autres, et spécialement Weiske, estiment que les degrés du heerschild se fondent uniquement sur le rapport féodal et ne comprennent que les possesseurs de fiefs. Cette dernière opinion soulève cependant une objection très sérieuse; en fait, le service de chevalier était fourni aussi par des propriétaires de terres non féodales, de terres libres (alleux), eigen, selon l’expression du droit allemand. En outre, le roi, qui forme le premier degré, et qui est à la tête de tout le heerschild, n’est pas seulement le premier suzerain, /306/ mais aussi le dépositaire du pouvoir impérial; il commande l’armée de l’empire, non-seulement d’après le droit féodal (lehnrecht), mais aussi d’après le droit du pays (landrecht), et ces deux systèmes de droit ont toujours figuré parallèlement. Les trois degrés suivants du heerschild renferment la noblesse; savoir: le deuxième, les princes ecclésiastiques; le troisième, les princes laïques; le quatrième, les seigneurs (freie herren), vassaux ou non-vassaux des princes. Les trois derniers degrés renferment l’ordre des hommes libres: le cinquième renferme les hommes libres vassaux des seigneurs, ou propriétaires indépendants; le sixième, les hommes libres vassaux d’hommes du cinquième degré; le septième degré comprend les hommes libres non-ritterburtig, c’est-à-dire non-nobles, et qui, ne devant pas le service de chevalier, font cependant partie de l’armée, mais avec un droit militaire incomplet. Ainsi, d’après le Sachsenspiegel, le troisième et le sixième degrés seuls contiennent exclusivement des hommes engagés dans le lien féodal, tandis que, dans les quatrième et cinquième degrés, le vasselage n’est pas une règle absolue: le quatrième degré renferme des seigneurs propriétaires d’alleux, et le cinquième degré renferme, à côté des vassaux des seigneurs, la classe entière des hommes libres, dont la propriété supporte le service à cheval; cette classe que les juristes appellent les schœffenbaren, savoir, ceux qui, par naissance, peuvent être échevins. D’après les principes admis dans le Sachsenspiegel, celui qui devient vassal de son égal descend d’un degré dans la hiérarchie.

Le Schwabenspiegel est d’accord avec le droit des Saxons sur ces divers points, à quelques nuances près; cependant, il semble considérer aussi le septième degré du heerschild /307/ comme comportant la capacité féodale, car il déclare incapables ceux qui sont en dehors du septième degré. Les deux codes sont d’accord, en ceci que la capacité féodale cesse avec le heerschild. A cette limitation de la capacité féodale se rapporte la règle du Sachsenspiegel, « le bénéfice ne va pas au delà de la sixième main, » règle sur la généralité et l’exactitude de laquelle il reste d’ailleurs quelque doute.

Des principes que nous venons de poser, on peut déduire que telles classes de personnes sont incapables de donner et de recevoir un fief: ce sont les femmes, les clercs, sauf l’exception déjà mentionnée en faveur des seigneurs ecclésiastiques; les paysans vivant du travail de la terre, auxquels le port de l’épée et de la lance est interdit; les marchands (ceux-ci pouvaient porter l’épée en voyage seulement, suspendue à la selle, et pour se défendre contre les brigands); enfin, tous ceux qui ne sont pas ritterburtig, c’est-à-dire ceux dont le père et le grand-père n’ont pas vécu en chevaliers, et ceux qui sont sans droit (rechtlose), tels que les bannis et les enfants naturels.

L’abaissement dans la hiérarchie du heerschild était cause que l’abaissé ne pouvait plus acquérir ou même conserver la seigneurie vis-à-vis de certaines personnes.

En général, le fils conserve le rang, l’écu de son père; mais il peut descendre de ce rang lorsqu’il est issu d’un mariage inégal, d’une mésalliance, ou en devenant vassal de celui qui est au même rang que lui; cet abaissement subsiste pendant deux générations, lors même que le lien féodal a cessé. Ainsi, le petit-fils seulement de celui qui, le premier de sa race, a mené la vie de guerrier, peut être armé chevalier. Cette exigence de trois générations pour établir le rang paraît reposer sur l’idée d’une sorte de prescription /308/ immémoriale. Il est assez curieux que le vasselage auquel on s’est soumis, en expiation d’un meurtre (feudum pœnæ), ne nuise pas aux enfants.

L’élévation dans la hiérarchie du heerschild a lieu lorsqu’on passe d’un ordre civil dans un ordre ou état plus élevé, par exemple, lorsqu’un simple homme libre devient chevalier, ou lorsqu’un seigneur devient prince par l’acquisition d’un fief de drapeau (fahnlehen)

.La doctrine du heerschild répond à cette question: qui peut recevoir un fief? Sur la question: qui peut inféoder? il faut seulement remarquer que, pour inféoder, il faut être maître du bien qu’on inféode et en avoir la possession.

L’inféodation faite ou reçue par celui qui n’a pas de heerschild ne créé pas un vrai rapport féodal; toutefois, elle n’est pas entièrement sans effet. En général, si un capable inféode à un incapable, la convention tient vis-à-vis de lui, mais elle ne lie pas son successeur; de même, si un incapable inféode à un capable, ce dernier n’est pas en droit de demander le renouvellement du fief au successeur de l’incapable. Ainsi, dans les deux cas, le contrat ne vaut que pour la personne des contractants.

Exceptionnellement, des incapables, tels que femmes, ou clercs, peuvent inféoder tout fief qui n’est pas tenu au service impérial, par exemple, un fief de château (burglehn), ou un fief ecclésiastique (kirchlehn), et cette inféodation lie les successeurs.

Lors bien même qu’ils jouissent d’un fief, les incapables, par manque de heerschild, ne peuvent siéger dans une cour féodale, ni y prêter un témoignage, ni y fausser un jugement.

En ce qui concerne la position des femmes, le seigneur /309/ peut, au lieu du service impérial, exiger d’elles un impôt de guerre; leur incapacité peut aussi, dans une certaine mesure, être suppléée par un tuteur.

En France, les règles sur la capacité féodale furent moins sévères et moins strictement observées. Une ordonnance de 1273, rendue par Philippe III (le Hardi), ordonne aux non-nobles qui avaient acquis des fiefs dans la mouvance du roi, ou de ses vassaux immédiats ou médiats, de les rendre ou de payer au roi trois années de revenus. Ainsi, de bonne heure les non-nobles acquirent des fiefs, et, bien qu’on n’envisageât pas cela comme régulier, on se contentait de les imposer; cette imposition, devenue la règle, fut plus tard réduite à un an de revenus; on l’appelait droit de franc-fief.

Les femmes furent aussi admises, en France, à posséder des fiefs, du moins dans beaucoup de coutumes, bien que cela fût contraire à la règle générale connue sous le nom de loi salique; les fiefs qui ne passaient pas aux femmes étaient appelés fiefs masculins.

Après avoir recherché qui peut inféoder et recevoir en fief, voyons comment s’opère l’engagement, le contrat féodal.

La formation du rapport féodal, l’inféodation, nécessité toujours un acte solennel qui sert à former le lien personnel; cette formalité est l’hommage. Le vassal, tête nue, mettait ses deux mains entre les mains de son seigneur, assis et couvert; c’est l’ancienne forme de la recommandation (sese tradere); le vassal recevait du seigneur un baiser sur la bouche (osculo pacis), puis il prêtait serment. Dans le latin du moyen âge, l’hommage se nomme hominium; en vieil allemand, manscape, ou hulde. Dans le droit lombard, l’hommage se nomme vassalagium. Le mot hommage ne se trouve pas dans le livre des fiefs, mais seulement celui de fidélité, /310/ qui, dans le droit féodal français, a un sens différent. La fidélité exprime les devoirs du sujet, et l’hommage les engagements du vassal; ainsi, la fidélité était due au seigneur justicier, et l’hommage au seigneur féodal.

Phillips, dans son Histoire du droit anglais, distingue aussi la fidélité de l’hommage, en ce sens qu’hommage exprime l’engagement pris en raison d’un bien donné en fief. Phillips croit que la même distinction existait dans le droit féodal germanique. D’après lui, manscape serait l’hommage, et hulde la fidélité, mais cette opinion doit être rejetée; la distinction française entre fidélité et hommage n’existe point en Allemagne, et, s’il y a une différence d’acception entre manscape et hulde, c’est que manscape désigne la partie mimique de la cérémonie, et hulde le serment prêté par le vassal.

Le droit féodal français fait aussi une distinction entre l’hommage simple et l’hommage lige: l’hommage simple peut être fait à plusieurs, l’hommage lige ne peut être fait qu’à un seul, « comme étant le plus étroit lien qui serre la personne dans l’usage des fiefs », disent les feudistes. En effet, l’hommage lige contient la promesse de servir son seigneur envers et contre tous; d’où il résulte nécessairement qu’il ne peut être rendu qu’à un seul. Dans le cérémonial de l’hommage lige, le vassal se mettait à genoux devant le seigneur, tandis que, d’ordinaire, pour l’hommage simple, le vassal était debout.

L’hommage est dû à toute mutation du seigneur ou du vassal, quelle que soit la naissance de l’un ou de l’autre; en sorte qu’en France, où le roturier peut avoir des fiefs et en donner, son vassal noble lui devrait l’hommage; de même, un ecclésiastique, quelle que soit sa dignité, n’est point dispensé de l’hommage à raison des fiefs qu’il possède, soit /311/ comme propriétaire, soit comme titulaire de bénéfice. Le vassal devait rendre hommage en personne et non par procureur. Il y avait exception à cette règle, en France, pour le roi, jusqu’à l’ordonnance de 1302, qui permit de réunir un fief servant, confisqué pour félonie, confiscation, aubaine, déshérence, ou autrement, au domaine royal, déchargé de la mouvance du seigneur de qui il relevait, sauf indemnité. Les religieuses sont aussi dispensées de faire l’hommage en personne. Le mari pouvait le faire pour les fiefs de sa femme; l’aîné noble le faisait tant pour lui que pour ses puinés.

L’hommage est suivi de la délivrance du fief, ou investiture. Le droit féodal germanique employait diverses formes symboliques dans cette occasion. Les fiefs princiers, ou fiefs de souveraineté laïque, étaient symbolisés par le drapeau, et de là appelés fahnlehen; les fiefs princiers ecclésiastiques l’étaient avec le sceptre. Les fiefs militaires non-princiers s’investissaient avec le gantelet; c’était ainsi que le prince investissait le comte, et le comte l’avoué (schultheiss). Pour une terre donnée en fief, on se servait d’un rameau; pour un fief ecclésiastique ordinaire, d’une clef. Il y avait aussi l’investiture du chapeau, ou capuchon, que le seigneur posait sur la tête de son vassal. Les images qui nous ont été conservées des divers actes du droit féodal germanique, dont Kopp a publié une collection, présentent des exemples de ces divers symboles et de quelques autres encore.

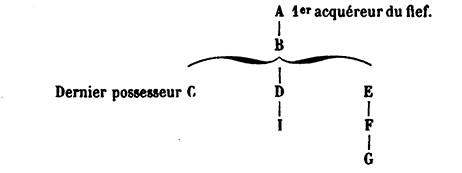

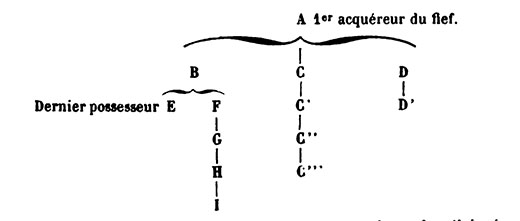

D’après la règle, on investissait du fief l’acquéreur et sa descendance, et cette clause se supposait du fait du silence, tandis que le contraire devait être exprimé; on nommait, dans le droit germanique, en raison de cela, fief paternel, ou fief ancien (feudum paternum vel antiquum), celui qui revenait au feudataire d’un prédécesseur ayant avec son successeur /312/ un auteur commun ayant joui du fief, tandis qu’on appelait fief nouveau (feudum novum) celui qui arrive à un collatéral du premier possesseur. Il fallait, pour que l’on héritât d’un fief dans cette dernière condition, une convention particulière dans le pacte d’investiture (feudum novum jure antiqui concessum). Une convention pouvait aussi rendre le fief révocable à volonté, ou bien au bout d’un temps déterminé, ou à la mort du feudataire. Lorsque plusieurs personnes étaient investies en même temps du même fief, il y avait coinvestiture. D’après le droit lombard, on supposait des parts faites aux coinvestis. Le droit allemand voyait, au contraire, dans la coinvestiture, une véritable indivision; cette distinction a surtout de l’importance dans la question de la succession au fief. L’investiture pouvait enfin être provisoire et éventuelle lorsqu’elle était promise pour le cas où le fief deviendra disponible; c’est ce qu’on appelait une expectative. Ce cas était fréquent.

Nous avons vu comment le fief était constitué; il nous reste à dire un mot des diverses sortes de fiefs qui pouvaient être établis au moyen de l’inféodation.

Le partage de la propriété complète en un droit sur la substance et un droit sur l’usage de la chose, et la fidélité réciproque à laquelle s’engagent les deux personnes revêtues de ces droits, constituent l’essence du contrat féodal. A ces caractères, on reconnaît le fief de ce qui n’est pas fief; ce sont les conditions essentielles du contrat, disent les feudistes.

Les conditions, qui, selon la loi féodale, accompagnent ordinairement le contrat, mais qui pourraient en être séparées sans que le contrat cessât d’être lui-même, sont appelées les conditions naturelles. /313/

Les lois féodales étant différentes dans les divers pays, et même de province à province, ces conditions naturelles ont beaucoup varié.

Bornons-nous ici à indiquer les conditions naturelles admises d’après le droit féodal lombard, qui était considéré, jusqu’à un certain point, comme le droit commun, faisant règle à défaut de loi ou de coutume spéciale appartenant au pays même.

Le droit lombard envisage comme conditions naturelles des fiefs:

1° Que le fief soit établi sur une chose immobilière, ou susceptible d’être assimilée à un immeuble.

2° Que le vassal jure le serment de fidélité.

3° Qu’il soit obligé envers son seigneur au service militaire.

4° Qu’il ne puisse aliéner le fief sans le consentement de son seigneur.

5° Que le fief passe aux descendants mâles du premier possesseur.

6° Que la demande du renouvellement de l’investiture doive être faite à chaque changement de la personne du seigneur.

7° Que le seigneur ait la juridiction sur ses vassaux.

8° Que le fief se perde par suite de la violation des obligations qu’il impose.

Nous reviendrons sur la plupart de ces points lorsque nous traiterons des effets du contrat féodal. Nous les indiquons préliminairement ici, pour faire comprendre ce qu’on entendait, dans la langue féodale, par le fief proprement dit, le fief ordinaire, ou régulier (feudum rectum), par opposition aux autres espèces de fiefs, aux fiefs impropres. /314/

Les autres conditions qui ne découlent ni de l’essence du fief, ni de la loi, sont appelées les conditions accidentelles; elles résultent de la volonté des parties, et par là même sont susceptibles de varier à l’infini.

Les conditions naturelles peuvent être changées par la volonté des contractants, sans que le fief cesse d’être fief, si d’ailleurs il conserve du fief les caractères distinctifs. L’existence de ces conditions se présume, tandis que l’exception à ces conditions, ou la condition accidentelle, doit être prouvée par celui qui la soutient.

Des grandes diversités qui se trouvent dans les conditions naturelles, et des diversités infinies résultant des conditions accidentelles, il résulte que les diverses sortes de fiefs reconnues dans la pratique sont excessivement nombreuses, et qu’il serait aussi difficile que superflu d’en vouloir fournir un catalogue complet; mais il ne sera pas inutile d’indiquer les principales espèces citées par les commentateurs.

a) D’après la nature de l’inféodation, on distingue le fief nouveau et le fief ancien, dont il a été question tout à l’heure; le nouveau, prenant son origine dans la personne du vassal; le fief ancien, ou fief paternel, provenant d’un ascendant. Cette distinction s’applique aux fiefs propres, ou réguliers, comme à tout autre.

L’origine de cette distinction est assez obscure. Il paraît qu’il faut la chercher dans la circonstance suivante.

Dans l’ancien droit féodal germanique, la succession au fief ne fut pas admise tout d’abord, comme elle ne l’avait pas été longtemps pour les bénéfices, et, pour l’introduire, on avait recours à une investiture simultanée. Lorsque cette investiture simultanée se rapporte aux vassaux, ceux-ci se nomment lehenträger; lorsqu’elle se rapporte aux seigneurs, elle se nomme gesammte hand. /315/

Dans le droit lombard, sous l’influence franque, le fief fut plus anciennement transmissible aux descendants; de sorte que, lorsque les empereurs allemands apportèrent les idées germaniques en Italie, on cessa un moment de considérer le fief comme transmissible de droit pour les fiefs nouveaux: mais on conserva le principe de succession pour les fiefs anciens, relativement auxquels ce principe avait déjà été réalisé.

D’après le droit lombard, le fief ancien passait aux collatéraux, et non point le nouveau; de plus, le fief nouveau pouvait être aliéné du consentement seul du seigneur, tandis que, pour aliéner le fief ancien, il fallait le consentement du seigneur et de tous ceux auxquels le fief est affecté et qui pourront y avoir droit.

Cette distinction n’a pas la même portée dans le droit allemand; ici, elle ne s’applique pas à la succession des collatéraux, mais à la preuve seulement. En France, en général, la règle était que les fiefs suivaient les principes du fief ancien; mais s’il a été expressément stipulé un fief nouveau, c’est-à-dire si la concession a eu lieu in feudum novum, alors le fief conserve sa nature de fief nouveau, non-seulement en la personne du vassal, mais encore en celle de tous ses descendants.

b) D’après la nature des droits réservés aux seigneurs, le droit français distinguait les fiefs d’honneur et les fiefs de profit. Dans les fiefs d’honneur, aussi appelés quelquefois francs, le possesseur ne doit au seigneur que l’hommage, la bouche et les mains, disaient les feudistes.

Les fiefs de profit sont sujets à des droits utiles envers le seigneur, tels que lods et ventes, quints, requints, plaits ou rachat, corvées ou censives. /316/

Cette distinction date évidemment d’une époque où le service militaire n’était plus exigé en France, le pouvoir central s’étant réservé à lui seul le droit de guerre; les fiefs d’honneur sont donc les anciens fiefs militaires, où l’obligation principale du vassal, ayant cessé, n’a pas été remplacée par d’autres. D’après certains auteurs, ces fiefs sont aussi appelés fiefs nobles, parce que, disent-ils, la nobilité du fief ne se règle pas par la condition de la personne qui le reçoit, mais par la loi de la concession. Dans ce point de vue, le fief de profit serait fief roturier. D’Argentré (Coutume de Bretagne), Caseneuve (Traité du franc-alleu), de Laurière (Glossaire du droit français), assimilent complétement le fief d’honneur et le fief noble, le fief de profit et le fief roturier; cependant, il était d’usage plus général, en France, de réserver l’épithète de fief noble aux fiefs auxquels la justice était annexée.

En Allemagne, et dans le droit lombard, cette distinction n’existe pas, car un fief de profit ne serait pas considéré comme fief.

Le droit français nomme fiefs de danger ceux qui sont sujets à la commise, lorsque le vassal n’a pas satisfait aux devoirs du fief dans un temps marqué, ou lorsqu’il a aliéné le fief sans la permission du seigneur, ou lorsqu’il a pris possession du fief avant d’avoir prêté hommage. Il est à présumer que les anciens fiefs étaient tous de danger, et que la distinction est née de l’adoucissement des coutumes, qui ont, par exemple, exigé que le vassal qui n’avoue pas le fief, lorsque le seigneur a changé, soit mis en demeure avant que l’on prononce la commise, c’est-à-dire la reprise du fief par le seigneur. Ainsi, les fiefs lombards étaient toujours fiefs de danger. /317/

Nous mentionnerons encore ici le fief rendable (feudum reddibile), qui n’est pas, comme quelques-uns l’ont cru, un fief réversible au seigneur par le décès du vassal sans postérité; c’est un fief dans la concession duquel le seigneur s’est réservé de le reprendre temporairement, en cas de guerre ou d’autre nécessité; c’est le même qui, selon Rosenthal, s’appelait, en Allemagne, ein offenes haus (une maison ouverte).

La qualité de rendable n’est pas naturelle, et elle doit se trouver dans le pacte d’investiture. On appelait aussi ce fief fief de retraite, parce que le vassal est obligé de recevoir le seigneur et de lui donner retraite lorsqu’il en a besoin. Quelquefois, le seigneur pouvait garder le château ou la forteresse du vassal un temps indéfini; ordinairement, il devait se retirer quarante jours après la guerre terminée.

c) D’après le devoir spécial imposé au vassal, on avait aussi différentes espèces de fiefs. Ainsi, le fief de garde (feudum guardiæ), qui est la récompense du vassal chargé de la garde d’un château. Dans le droit germanique, ce fief constituait, sous le nom de burglehn (feudum castrense), une espèce de fief bien distincte. Ce genre de service était, en Allemagne, considéré comme moins onéreux que le service de campagne, et des femmes, ainsi que des ecclésiastiques, pouvaient recevoir cette sorte de fief, parce qu’un tel service n’était pas service impérial. Il est de l’essence des burglehn que le vassal habite le château qui lui est confié.

Il y a une autre espèce de fief de garde, ou feudum custodiæ; c’est celui que le seigneur donne provisoirement pendant la minorité du vassal, lorsque le seigneur ne remplit pas lui-même les fonctions de tuteur. En France, on appelait la tutelle féodale garde noble. Le feudum guastaldiæ était donné en /318/ récompense pour la charge d’intendant d’un domaine. Le feudum advocatiæ a quelque rapport avec le précédent, car l’avoué (vogt) est appelé guastaldus dans les lois des Lombards; mais ce terme s’appliqua plus tard essentiellement à l’officier laïque qui gérait un bénéfice ecclésiastique, et faisait en lieu et place du seigneur ecclésiastique les prestations qui ne pouvaient être faites par des clercs. Le feudum de cavena est la récompense donnée à un maître d’hôtel, ou majordome. Le feudum procurationis obligeait le vassal à fournir certains repas au seigneur et à ses gens. Le fief de plejure oblige le vassal à se porter, en certains cas, caution de son seigneur.

d) Enfin, on distingue les fiefs d’après la nature de la chose inféodée. Nous trouvons spécialement dans le droit allemand les espèces suivantes:

1° Le fief en expectative (lehn mit gedinge). Cette espèce a lieu lorsqu’un même bien est concédé à deux personnes, de manière que l’une en ait la jouissance, et que l’autre ait la promesse d’obtenir cette jouissance dans le cas où le possesseur actuel mourrait sans héritier.

Remarquons que ceci est l’expectative d’un fief déterminé, si le seigneur a seulement promis de donner en fief à quelqu’un le fief qui deviendra vacant; cette promesse constitue une expectative indéterminée (anwartung). En général, dans l’un et l’autre cas, les héritiers de celui qui a promis l’expectative ne sont pas tenus par la promesse de leur auteur, le promettant seul est lié. Mais, dans l’expectative déterminée, le fief devenu vacant passe de droit à celui qui en a l’expectative, tandis que, dans l’expectative à première vacance, le fief revient au suzerain; d’où il suit qu’en cas de conflit, l’expectative déterminée l’emporte sur l’indéterminée, même plus ancienne en date. /319/

2° Le fief d’otage (pfandlehn); c’est celui que le créancier reçoit pour sûreté de sa créance; le créancier devient ici vassal de son débiteur pour le gage qu’il a reçu de lui. Il est de la nature de ce contrat de cesser avec le paiement de la dette; pour le reste, il suit les règles ordinaires du contrat féodal.

3° Le fief de tutelle est celui dont jouit le tuteur d’une femme ou d’un enfant mineur. Le droit du tuteur repose sur son pouvoir tutélaire, non sur l’inféodation; c’est pourquoi le tuteur perdant sa tutelle perd le fief, lors même qu’il est par lui-même capable de le conserver. Dans l’inféodation, le tuteur et le pupille reçoivent le bien en même temps. Ces trois premiers cas se rencontrent dans tout système féodal, mais comme condition accidentelle du fief plutôt que comme espèce à part.

4° Le fief temporaire (zeitlehn) est contraire à la règle féodale; l’Auctor vetus des Saxons le nomme reprobabilis, parce que, dit-il, le fief doit être concédé au moins pour la vie durant. Schilter prétend que, d’après l’ancien droit féodal lombard, les fiefs des valvassini, ou minimi, pouvaient être repris à volonté par le seigneur.

Le droit allemand mentionne aussi des fiefs d’habitation (baulehen) qui cessent quand le vassal cesse de résider sur le bien imposé. Un fief, dans lequel il est stipulé que le bien ne passera pas aux héritiers du vassal, n’est pas aussi contraire au droit féodal que le serait un fief à temps ou un fief restituable à volonté; cependant, ces sortes d’inféodations faites à des personnes capables de recevoir des fiefs sont très rares; elles sont plus fréquentes envers des incapables, par exemple, envers des femmes, comme pension pour leur vie durant, ainsi comme douaire pour la veuve du vassal; /320/ quelquefois aussi, le mari hypothéquait sur son fief une somme destinée à servir de douaire à la femme; il fallait pour cela le consentement du seigneur.

5° Le fief de propriété (lehn an eigen) est une particularité assez étrange du droit féodal germanique. Qu’un particulier donne en fief sa propriété, c’est, semble-t-il, le cas ordinaire et régulier. En Allemagne, au contraire, c’était l’exception, la plupart des fiefs ayant été concédés par l’empire ou par des communautés religieuses; en sorte que, le cas où un particulier concède sa pleine propriété (eigen) en fief est réellement une exception. Ce fief est régi par des règles plus favorables au concédant; ainsi, il peut remplacer le bien donné en fief par un autre du même revenu provenant du bien impérial (à supposer qu’il ait un droit à disposer de ce dernier): de plus, l’inféodation n’oblige que la personne du concédant et ne s’étend qu’à la personne du vassal.

6° Le fief princier. Si ce fief donne la qualité de prince ecclésiastique, on le nomme fürstenlehn; s’il donne celle de prince laïque, on le nomme fahnlehn. Ces fiefs doivent être conférés immédiatement par le roi; l’investiture se donnait par le sceptre ou par le drapeau. A un tel fief était inhérente la juridiction du comte; il ne pouvait être partagé; et lorsqu’il revenait au roi, celui-ci devait l’inféoder de nouveau dans l’an et jour.

/321/

DEUXIÈME SECTION.

DES DROITS ET DES OBLIGATIONS RÉSULTANT DU RAPPORT FÉODAL.

§ I.

Des droits et obligations personnelles.

Le vassal doit au seigneur, en raison du contrat féodal, la fidélité (treue). En France, cette fidélité se subdivisait en foi et hommage; elle comprend le service militaire et le concours à la justice féodale (service d’host et de court).

a) La fidélité est envisagée comme le premier et le plus essentiel d’entre les devoirs du vassal.

En Allemagne, le vassal jure d’être, envers son seigneur, hold und treu, termes plus ou moins synonymes, que l’Auctor vetus du Sachsenspiegel traduit par amicus et fidelis.

Du devoir de fidélité découlent diverses conséquences: on envisagera comme violation de la fidélité l’attentat à la personne du seigneur, l’acte de prendre les armes contre lui, et celui de maltraiter les vassaux de son seigneur. Le vassal peut se refuser à plaider dans une cause pénale contre son seigneur; en revanche, il n’est pas défendu à la personne qui est dans le rapport féodal avec une autre, de prendre part à un jugement dans lequel l’autre est partie, ni de prêter /322/ contre elle main-forte au roi ou au juge pour empêcher une injustice. Le dommage causé au seigneur par les gens de son vassal sans la participation de celui-ci n’est pas non plus envisagé comme rupture du devoir de fidélité (félonie). On envisage encore comme félonie l’acte de déserter le service de son seigneur.

En Allemagne, la doctrine donnait au devoir de fidélité entre personnes féodales une extension à peu près analogue à celle de la fidélité que se doivent les parents de sang.

L’obligation d’obtenir le consentement du seigneur au mariage des filles du vassal, qui existait en France et dans le nord de l’Europe, ne se rencontre, en Allemagne, qu’isolément et dans des cas très particuliers.

b) Le service militaire. L’obligation d’y obtempérer cesse pour le vassal auquel son seigneur refuse de rendre justice; elle cesse pour la vie, si le seigneur a refusé l’investiture.

Le service militaire féodal comprend, d’après les usages germaniques, le hervart (service de campagne, in expeditionem ire); ce genre de service est, en Allemagne, dû uniquement à l’empire; ainsi, le vassal n’était pas obligé de suivre son seigneur dans les expéditions privées que celui-ci pouvait entreprendre. Cette différence notable entre le droit féodal germanique et le droit français montre bien le caractère et l’origine différente des deux systèmes. Le service impérial était commandé au seigneur six semaines à l’avance, sous forme d’arrêt (urtheil); le seigneur ne pouvait le demander à ses vassaux avant d’avoir été lui-même commandé.

Le vassal n’était tenu régulièrement qu’à servir en Allemagne, mais il servait pendant six semaines à ses frais; le seigneur le dédommageait toutefois pour les pertes dont il souffrait à son service. Six semaines avant l’entrée en /323/ service, et durant le service, le vassal ne pouvait être assigné devant une cour féodale.

L’expédition pour accompagner le nouveau roi des Allemands à Rome était soumise à des règles spéciales; elle était due par quiconque possédait un fief impérial; on en avisait un an à l’avance. Ce service cessait au jour du couronnement.

On pouvait être dispensé du service effectif par le paiement d’un impôt militaire s’élevant à la dîme du revenu du fief.

Les burglehen et les fiefs d’ecclésiastiques étaient exempts du service impérial.

c) Le service de cour (hofvart) comprend l’obligation de paraître à la cour du suzerain pour en relever l’éclat, d’assister au conseil et de prendre part aux jugements. Nous parlerons plus au long de ce dernier objet en traitant de la juridiction.

Dans l’obligation féodale sont comprises, d’après le droit commun, non-seulement l’obligation du possesseur actuel du fief, mais aussi un devoir de fidélité de la part de ceux qui ont à cette possession un droit éventuel. Ce devoir consiste seulement à ne rien faire contre la fidélité, de la part des agnats, en leur qualité d’ayant-droit à la succession du fief; mais il est positif pour les covassaux, même lorsque ceux-ci n’ont qu’une investiture éventuelle, ce qui pouvait arriver, selon le droit allemand. Dans ce cas, le devoir des divers obligés peut être rempli par une personne qui les représente collectivement; c’est le provassallus, en allemand lehenträger, qui se distingue du simple fondé de pouvoirs en ce qu’il peut remplacer le vassal dans des actes pour lesquels celui-ci, dans la règle, devrait agir en personne, et par cette /324/ raison doit être une personne capable de posséder un fief, tandis que cette condition n’est pas exigée du fondé de pouvoir ordinaire. Il y a donc nécessairement un provassal, lorsque le vassal est une personne morale, une communauté. La félonie du provassal peut entraîner la reprise du fief.

En France, le service militaire est dû par tout vassal à son seigneur. Le service militaire, avons-nous vu, était la condition originaire de toute concession bénéficiaire; lorsque les bénéfices se divisèrent en fiefs et en censives, le vassal noble, ou possesseur de fief, fut seul appelé à concourir aux expéditions de son seigneur; le censitaire, en revanche, était chargé de subvenir aux besoins de l’armée féodale.

Mais, à côté du service militaire féodal subsistait l’obligation générale pour tout homme libre de marcher à la défense du pays.

En Allemagne, cette obligation a donné naissance aux baillis impériaux, qui percevaient un impôt de ceux dont la fortune ne suffisait pas pour qu’ils pussent servir en personne à leurs propres frais.

En France, ce service faisait partie des obligations justicières dont le comte poursuivait l’exécution. Ce qui prouve que le service militaire des hommes libres n’était pas féodal, c’est précisément que les comtes s’en firent un moyen de forcer l’homme libre à s’engager envers eux dans les liens féodaux, en recommandant leur propriété. « Illum semper in hostem faciant ire usquedum pauper factus, nolens, volens, suum proprium tradat aut vendat, » dit Baluze.

Les Capitulaires avaient cherché à concilier le service justicier et le service féodal, mais l’intérêt seigneurial l’emporta, sur ce point comme sur les autres; les seigneurs, réunissant le fief et la justice, assujettirent indifféremment à leur service /325/ les vassaux et les sujets justiciers. Cependant, il paraîtrait, d’après l’ancienne coutume d’Anjou, que l’obligation justicière, l’ancien hériban (bannum ad hostem), garda le nom d’ost, et que l’obligation féodale prit plus particulièrement le nom de chevauchée (cavalcata). « Il y a, dit cette coutume, différence entre houst et chevauchée, car houst est pour défendre le pays, qui est pour le profit commun, et chevauchée est pour défendre son seigneur. » Le droit de guet est dérivé du service justicier; c’était l’obligation de faire des patrouilles contre les voleurs. Ce droit fut plus tard converti en rentes, que l’on qualifia de féodales dans certaines localités; cette qualité fut néanmoins vivement contestée par les nobles, qui, exempts des obligations justicières, n’auraient pas été exemptés d’une obligation censée appartenir au fief.

En France, où l’institution du fief militaire n’est pas aussi soigneusement distinguée qu’en Allemagne, les vassaux étaient tenus à des obligations personnelles qui sembleraient étrangères à l’institution féodale; ces obligations-là ont presque toujours leur origine dans la justice et non pas dans le fief, et, dans le fief, elles pesaient sur les censifs et les cultivateurs non-libres, ainsi que sur les vassaux militaires.

Quoique la plupart des droits, de corvée, de gîte, de past, etc., fussent des droits de justice, on en trouve qui appartiennent à des seigneurs féodaux, et même à des propriétaires ordinaires; mais il est à supposer que ces obligations ont été stipulées à l’instar des redevances justicières; celles-là sont réelles et non-personnelles. Il ne faut, du reste, pas confondre la charge de fournir des chevaux de transport avec la redevance féodale et militaire du roussin de service, dont les coutumes font aussi mention; cette dernière appartient au contrat de fief et aux obligations qui tiennent au service /326/ militaire. C’est à tort que l’on a cru les corvées exclusivement serviles, ou issues de stipulations d’affranchissement ou de fermage; il y a eu sans doute des corvées de ce genre, et en grand nombre, et ce sont celles-là que l’on rencontre dans les fiefs, ainsi que dans les censives, à la nature desquelles elles se rattachent encore plus.

Les nobles, étant exempts de toute obligation justicière, étaient par là exempts des corvées personnelles; mais de Laurière observe que cette exemption ne se rapporte pas aux corvées réelles; si elles sont réelles, le noble, tenancier du fonds qui les doit, donne un homme qui les fait pour lui.

Au nombre des obligations du vassal qui tiennent à ses devoirs personnels, je pense qu’il faut ranger les aides féodales, ce que l’on appelait aussi, en France, les quatre cas; c’était une subvention en argent que le seigneur avait le droit de demander à ses vassaux: 1° quand son fils aîné était reçu chevalier; 2° quand il mariait sa fille aînée; 3° quand il allait à la croisade; 4° pour payer sa rançon, s’il était fait prisonnier.

En Allemagne, on retrouve l’une des aides sous le nom de maritagium, ou fräuleinsteuer.

Les aides étaient, dans le principe, dues par les possesseurs de fiefs seulement, et en raison de leur devoir de fidélité; mais, en France, les seigneurs justiciers cherchèrent à les étendre à leurs sujets, alors les aides prennent le nom de taille des quatre cas. Nous en parlerons en traitant des redevances justicières.

Les obligations personnelles du vassal n’engageaient point sa liberté, par la raison qu’il pouvait toujours les faire cesser en renonçant au bénéfice; c’est cette faculté de renoncer au fief qui constitue l’homme libre. Dans l’époque barbare, elle /327/ paraît quelquefois contestée, parce que les rapports y sont encore dans un certain vague, et qu’on ne distingue pas nettement les leudes libres des ministériaux. Dans le droit féodal, ce droit est incontestable; en Allemagne, il constituait la principale différence entre le vassal proprement dit et le ministériel. Ce droit à lui seul démontre que la société féodale était originairement de droit privé, et que le pouvoir du seigneur féodal avait pour base un contrat et non pas un pouvoir politique. Beaumanoir, qui vivait au temps où la féodalité fut le plus fortement constituée, ne limite le droit de renonciation du vassal que par la bonne foi, qui ne permet pas de rompre une société en temps inopportun, pour en éviter les charges après en avoir recueilli les bénéfices: « Si aucuns cuident que je puisse lessier le fief que je tiens de mon seigneur, et la foi et l’oumage, toutes le fois qui me plait ... Mais se il advenait que messires m’eût recours pour un grand besoing, et je en tel point vouloi lessier mon fief, je ne garderai pas bien ma foi et ma loyauté envers mon seigneur; car, à l’oumage fère, promet on foi et loyauté, et puisque en est promise, elle ne serait pas loyauté de renoncer el point que ses sires doit l’un aidier. »

Les devoirs de fidélité sont réciproques; le seigneur est donc obligé vis-à-vis de son vassal, bien qu’il ne s’engage pas par serment; « il ne doit nuire à son vassal ni par conseil, ni par action, » disait le Sachsenspiegel; ou, selon les termes d’un document allemand de 1244, le seigneur devait être propicius et benignus à l’égard de son vassal.

Vu cette réciprocité, le seigneur viole la foi féodale envers son vassal dans les mêmes cas où le vassal commet une félonie. Seulement, le droit féodal a plus explicitement déterminé les obligations du vassal et les effets de leur violation. /328/

D’après le livre des fiefs, la violation de la foi par le seigneur a pour conséquence de lui faire perdre ses droits seigneuriaux sur le fief du vassal: « Domino comittente feloniam ut ita dicam, per quam vasallus amitteret feudum si eam comitteret, quid obtinere debeat de consuetudine queritur et responditur, proprietatem feudi ad casalium pertinere sive peccavit in casalium, sive in alium. » (Liv. II, tit. 26, § 22. )

/329/

§ II.

Des droits et des obligations concernant les choses.

Dans le contrat féodal, la propriété du sol reste au seigneur, sous le nom de domaine direct ou dirigeant; le vassal a un droit de jouissance sur le bien inféodé, un droit approchant de l’usufruit, que l’on a nommé domaine utile. Ainsi, le système du fief comprenait la propriété tout entière, le dominium plenum, et la partageait entre les membres de l’association féodale.

Les concessions féodales s’opéraient le plus souvent par le démembrement d’un domaine, dont une portion limitée était donnée à titre de bénéfice aux vassaux et aux censitaires, tandis que le seigneur conservait sur l’autre partie, appelée le domaine, une pleine et complète propriété.

Relativement au fonds du vassal, le fonds resté aux mains du seigneur était appelé fonds dominant, et celui du vassal s’appelait fonds servant: le second relevait du premier; au premier étaient attachés les droits appelés, par le droit français, la directe, sous le rapport de la propriété, et la mouvance, sous le rapport du fief.

Dans le droit lombard, tel que nous le présente le livre des fiefs, la concession d’un fief a pour effet de rattacher la possession du vassal au fonds même du seigneur qui l’a constituée; elle créé un droit réel; en sorte que la supériorité qui existe de seigneur à vassal existe également de la terre /330/ du premier à celle du second. Il y a, dans le fief, une hiérarchie personnelle et une hiérarchie territoriale correspondant l’une à l’autre, inséparables l’une de l’autre.

En France, la hiérarchie féodale est seulement personnelle; il n’y a pas, entre la terre du seigneur et celle du vassal, un lien résultant du contrat féodal. Le fief servant ne relève du fief dominant qu’à cause du seigneur.

Pendant longtemps, sans doute, les seigneurs avaient conservé la propriété de leur domaine en pleine jouissance; mais, par la suite des temps, en raison des partages de succession et pour cause d’appauvrissement, les seigneurs français furent conduits à inféoder ou aliéner les terres qu’ils s’étaient réservées, et le rapport féodal n’en fut pas pour cela rompu. On disait, dans ce cas: « Le seigneur fait de son domaine son fief. »

Le seigneur qui avait inféodé la dernière parcelle de son domaine conservait néanmoins la directe et la mouvance de tous ses fiefs. Les fiefs appartenant à un seigneur sans domaine furent appelés fiefs en l’air, ou fiefs incorporels.

Dumoulin et Loiseau, se fondant sur le livre des fiefs, considèrent l’existence de ces fiefs en l’air comme tout à fait anormale; mais elle n’en est pas moins généralement admise dans le droit féodal français; c’est une de ces variétés qui s’établissent dans les usages féodaux d’un pays à un autre, comme nous en avons déjà vus, et comme nous en verrons encore. Nous n’y saurions, du reste, rien trouver d’anormal.

D’Argentré, le seul d’entre les feudistes français du XVIesiècle qui ait lutté avec conséquence et savoir contre l’application des sources étrangères au droit coutumier et national, observait déjà qu’en matière de fiefs, les usages varient considérablement, et il répondait à Dumoulin, qui soutenait /331/ qu’on ne pouvait alléguer l’existence des fiefs en l’air que par ignorance du livre des fiefs: « Le livre des fiefs est le droit du Milanais, et lorsqu’il s’agit de notre droit, je ne m’en inquiète pas plus que de ce qui peut se faire dans le sérail du Grand-Turc. »

Pourtant, il faut bien le dire, pour ce qui concerne la partie du droit féodal dont nous traitons actuellement, force est bien de recourir au droit lombard et même aux droits saxon et souabe; car, là du moins, cette matière a été développée dans des écrits qu’il nous est possible de consulter, tandis que les nombreux écrivains français qui l’ont traitée ne remontent pas à l’époque véritablement féodale. Or, du moment que le service militaire a cessé d’être le principe des obligations du vassal, le rapport féodal a changé tellement de nature, qu’il n’est pas possible de déterminer les obligations de l’époque antérieure à l’aide de celles qui appartiennent à l’époque subséquente, beaucoup plus compliquée d’ailleurs. Au reste, lorsque, comme dans la question des fiefs en l’air, une divergence notable pourra être reconnue entre le droit féodal français et le droit impérial, nous aurons soin de l’indiquer.

Le domaine direct constitue une possession (gewehre) exercée au profit du seigneur par le vassal; le seigneur peut invoquer cette possession en vue de revendiquer son fief, soit contre un tiers quelconque, soit contre le vassal lui-même, par exemple, lorsque le fief n’a été concédé que pour un temps déterminé, lorsque le vassal l’a aliéné sans le consentement du seigneur, ou lorsqu’il l’aurait perdu par sa faute.

Dans l’ancien droit féodal, les droits du seigneur étaient plutôt personnels que réels, puisque la concession moyennant rétribution constitue un contrat distinct, la censive, dont il sera parlé plus tard. /332/

Le seigneur peut, en vertu de sa directe, promettre le fief à un autre, pour le cas où il lui reviendrait; mais il ne peut l’ôter au vassal qui le possède sans le consentement de celui-ci. Ce consentement se présume si le vassal présent à la nouvelle concession n’y a pas mis opposition.

En principe, le seigneur peut aliéner son domaine direct, qui est sa propriété; mais, d’après le livre des fiefs, ainsi que d’après le droit germanique, cette faculté est soumise à certaines restrictions, fondées sur les droits du vassal. Ainsi, le seigneur ne peut aliéner sa directe en faveur d’une personne qui lui est inférieure en rang, sans le consentement du vassal 1 .

Le seigneur ne pouvait pas, par le même motif, changer un rechtelehn en un burglehn, car le burglehn est envisagé comme inférieur au fief régulier; il ne donnait pas lieu au service de chevalier et accès au heerschild.

On ne pouvait pas non plus inféoder le fief de son vassal tout en le lui conservant, c’est-à-dire placer un tiers entre son vassal et lui; car, par là encore, on aurait rabaissé le vassal.

Ces principes protecteurs de la position du vassal furent abandonnés lorsque la puissance territoriale (landhoheit) eut atteint, en Allemagne, son entier développement. Rosenthal observe qu’il a vu souvent des territoires et des comtés cédés /333/ en entier, et les vassaux transférés, par le même fait, sans aucune contradiction.

On ne voit pas que des règles pareilles existassent dans l’ancien droit français; toutefois, il faut qu’elles n’y fussent pas totalement inconnues, car, lorsqu’en 1308, Philippe-le-Bel céda le duché de Bretagne à Edouard II, roi d’Angleterre, le duc Arthur, alors mineur, s’y opposa par le motif qu’il n’avait pu, sans son consentement, être cédé à un seigneur inférieur en rang. Le jurisconsulte Azzo, un des célèbres docteur de Bologne, interrogé sur le cas, donna raison au duc de Bretagne. On sait que le roi d’Angleterre était vassal du roi de France pour le duché de Normandie; le duc de Bretagne serait donc devenu arrière-vassal.

En France, comme en Allemagne, le domaine direct était indivisible, ainsi que ses effets; cela est de l’essence du fief. D’après le droit germanique, si le seigneur aliène la directe d’une partie du fief, le vassal suit la plus forte part, si, du reste, il n’a pas opposé ou n’avait pas de motifs à opposer à l’aliénation, car il ne peut être obligé à servir deux seigneurs.

Le domaine utile donne aussi lieu à une possession en faveur du vassal: « Das gud und die gewere des gudes, » dit la glosse du Sachsenspiegel (proprietas et possessio feudi); et les tableaux symboliques donnent le même symbole pour la propriété et pour la possession.

Cette possession est acquise par le fait de l’investiture; d’où il résulte que le premier investi a la préférence sur le second investi, et qu’il peut également revendiquer la possession vis-à-vis du seigneur et le sommer de lui monstrer le fief (weisen, demonstrare). Cette démonstration est nécessaire si l’objet du fief n’est pas un immeuble déterminé, par exemple, /334/ s’il comprend des droits incorporels, des péages, des dîmes, etc. Si le seigneur refuse la démonstration, le vassal peut s’en passer.

Le domaine utile du vassal, en opposition avec le domaine direct du seigneur, comprend l’usage de tous les droits du propriétaire, pour autant que la chose n’en est pas détériorée; un tel usage dépasse les droits compris dans le simple usufruit. Le vassal jouit: 1° De tous les fruits civils et naturels, ordinaires et extraordinaires; ces fruits, une fois séparés, deviennent la propriété allodiale du vassal. 2° Il exerce tous les droits qui appartiennent au fief, juridictions, servitudes, etc. 3° Il peut changer l’économie du fief, en ce sens que ce changement ne constitue pas une détérioration; car une détérioration grave, lorsqu’elle est précédée d’une menace de reprendre le fief de la part du seigneur, peut entraîner la perte du dit fief; et, dans tous les cas, la détérioration motive une action en dédommagement, soit au profit du seigneur, soit au profit des successeurs au fief, contre les biens allodiaux du vassal qui en est l’auteur. 4° Les charges publiques et privées, et les frais de réparation ordinaires et extraordinaires, sont à la charge du vassal.

Le vassal a droit d’exiger que son seigneur n’amoindrisse pas le fief, ou, en cas de nécessité, lui donne un dédommagement, qu’il reconnaisse en tous temps sa qualité de vassal, et qu’il le garantisse contre les prétentions des tiers: « Warandiam concessionis plenam et integram præstantes, » disent les documents. En vertu de cette garantie, le seigneur doit, dans certains cas, défendre lui-même la possession de son vassal; cela arrive, entre autres, lorsque l’adversaire fait dériver son droit d’une concession conférée par un autre seigneur. Le seigneur est, en revanche, dispensé de la /335/ garantie, s’il a été forcé de livrer le fief par autorité de justice, et sans promettre de se présenter en lieu et place de son vassal; si le vassal a négligé de prendre possession lorsqu’il le pouvait, etc.; si le seigneur refuse son secours, le vassal a le droit de s’adresser au suzerain pour le faire obliger à le fournir, et, en cas de refus obstiné, il devient vassal direct du suzerain. Si, malgré l’intervention du seigneur, le vassal est évincé, le seigneur doit lui donner une compensation; par exemple, lorsqu’il aurait précédemment investi un autre, ou lorsque son investiture a succombé devant celle d’un autre seigneur, dont le droit a prévalu.

Si la possession n’a pas été précédée d’investiture, elle est appelée unrechte gewere, dans le droit saxon, et une telle possession est sans valeur. La juste possession ne peut être attaquée sans jugement préalable, et, vis-à-vis du seigneur qui intente procès à son vassal, elle sert de caution à ce dernier. Si le vassal en possession est attaqué par le suzerain, celui-ci doit d’abord prouver en justice la légitimité de son droit vis-à-vis du seigneur du vassal.

Le domaine utile, la jouissance du bien inféodé (die nut, quelquefois die nieder eigenthum), constitue le droit du vassal. Le vassal peut améliorer un bénéfice, mais il ne doit pas le détériorer, comme on l’a vu plus haut: « Que les bénéfices soient restaurés, et non détruits ou désertés (restaurata, non destructa aut deserta), » disent déjà les Capitulaires. D’après cela, un vassal pouvait bâtir sur le fief sans la permission du seigneur; mais ce qu’il a construit accroît le fief. Le vassal peut aussi acquérir une servitude pour le fief, mais ne peut lui en imposer; s’il le fait, elle n’oblige que lui ou son héritier, mais non point le seigneur.

Le vassal ne peut céder son fief à un autre sans le consentement /336/ du seigneur, car le contrat féodal est à la fois réel et personnel, et la personne du vassal n’est pas indifférente au seigneur. D’après le droit lombard, la transmission de tout ou partie du fief à un tiers est jugée d’après la règle générale, qui défend au vassal de porter dommage, soit au seigneur, soit aux agnats. Une aliénation qui ferait perdre au seigneur le service féodal est nulle, et entraîne la perte du fief pour le vassal; celle d’une portion du fief seulement peut être révoquée sur la demande du seigneur, si la portion aliénée est inférieure à la moitié du fief. Une constitution de l’empereur Lothaire II punit toute aliénation de la peine de la commise, parce qu’elle nuit au service impérial; cette ordonnance sévère fut répétée par Frédéric Ier. Les droits saxon et Souabe n’allaient pas aussi loin: tout acte du vassal qui lui fait perdre la possession est sans valeur sans le consentement du seigneur, mais n’entraîne pourtant pas après lui la perte du fief.

Le vassal peut sous-inféoder son bénéfice sans le consentement du seigneur; car, dans ce cas, il ne cesse pas d’être vassal, et ne fait que donner à son seigneur un sous-vassal de plus, ce qui est pur profit, sans chance de perte. L’arrière-fief est appelé, en droit germanique, affterlehen, en latin subfeudum.

Toutefois, le droit lombard apporte quelques réserves au droit d’inféodation du vassal. « La sous-inféodation ne doit pas être faite avec ruse (callide), » dit le livre des fiefs; cela veut dire qu’on ne peut inféoder pour arriver par là à laisser le fief. On ne doit pas non plus sous-inféoder à une personne trop puissante et que le seigneur ne pourrait pas maintenir dans le devoir. Enfin, on ne peut sous-inféoder d’après une loi et des conditions différentes de celles selon lesquelles on a /337/ reçu soi-même le bien, par exemple, donner en fief féminin ce qu’on a reçu en fief mâle. En Allemagne, on ne pouvait pas sous-inféoder un burglehn.

L’arrière-vassal doit honneur et respect au seigneur du vassal, sous peine d’être privé de son arrière-fief; il a, du reste, tous les droits qu’a le vassal lui-même. Si le fief devait cesser par convention à une certaine époque, les arrière-fiefs créés sur lui cessent également; ils cessent aussi, si le vassal qui en est seigneur est privé de son fief par sa faute, ou s’il décède sans laisser d’héritiers.

A la question des sous-inféodations se rattache celle des jeux de fiefs, ou démembrements.

Nous avons dit que l’inféodation, étant un contrat personnel, le feudataire ne pouvait pas disposer de son fief au profit d’un tiers. En France, durant la première époque féodale, ce principe était dans toute sa force; mais, au XIVesiècle, il avait déjà décliné devant les progrès de la possession du vassal. Le seigneur ne pouvait plus refuser son consentement à la transmission du fief, mais il avait le droit de ne l’accorder que dans certaines conditions. Dès lors, et jusqu’aux derniers temps du régime féodal, le domaine direct se manifesta de deux manières: la première consiste dans les lods et ventes qui formaient le prix d’un consentement, devenu forcé par l’usage, à la transmission du fief; ces lods consistaient dans une partie du prix de vente qui était livrée au seigneur. La seconde consiste dans le retrait féodal, c’est-à-dire la faculté de reprendre le fief aliéné en remboursant le prix. Les lods et le retrait ont subsisté jusqu’à la Révolution. Nous reviendrons sur ce sujet; mais, pour le moment, nous voulons parler seulement du droit en vigueur durant l’époque féodale. /338/

Il est à remarquer que la sous-inféodation n’est permise que dans les fiefs de service; le censitaire ne pouvait pas sous-inféoder.

Le vassal ne peut donner en hypothèque son fief sans le consentement du seigneur; le consentement du seigneur devait être exprès et formel; de même, dans une hypothèque de tous biens en général, on n’entend pas qu’il faille comprendre les biens tenus en fief.

L’hypothèque, une fois constituée avec le consentement du seigneur, peut être transférée à un tiers sans son consentement.

Si elle a été constituée sans le consentement du dit seigneur, le vassal qui l’a constituée est tenu de la dette sur ses biens personnels, et le seigneur peut l’obliger à libérer le fief dans un délai donné; mais si, connaissant l’hypothèque, il la laisse subsister pendant an et jour, il est censé avoir donné son consentement tacite.

Dans le droit germanique, pour hypothéquer le fief, il fallait, outre le consentement du seigneur, celui des agnats du vassal, qui avaient droit de succession sur le bénéfice.

Le droit germanique admettait exceptionnellement que le vassal, possesseur d’un fief impérial, pouvait en aliéner ou hypothéquer une partie sans le consentement de l’empereur; mais, en cas d’hypothèque, l’exécution sur le fief n’avait lieu qu’à défaut d’autres biens.

On n’envisagerait pas comme aliénation interdite, d’après le droit allemand, la cession du fief donnée à une personne comprise dans la première investiture; de même, on ne punissait pas de la perte du fief l’aliénation commise par erreur, de telle sorte, que le vassal lui-même pourrait la faire révoquer. Lorsque le fief est repris ensuite d’aliénation sans le /339/ consentement du seigneur, cette reprise est au détriment du vassal qui a aliéné et de ses descendants; mais, eu égard à des successeurs au fief non-descendants, la consolidation du fief serait seulement temporaire. L’aliénation temporaire ne fait consolider que ce qui a été réellement aliéné. Le droit de revendication du seigneur n’est soumis à aucune prescription; mais le seigneur peut remettre au vassal les conséquences de sa faute, et, dans ce cas, son pardon les efface définitivement.

Les aliénations interdites prennent donc validité par le consentement postérieur du seigneur, et deviennent dès lors irrévocables en ce qui le concerne; mais les successeurs au fief qui ne les auraient pas consenties peuvent en demander la révocation, lorsqu’ils arrivent à la succession; cette actio feudi revocatoria n’appartient pas toutefois aux descendants du vassal qui a aliéné. Les descendants de l’agnat qui a consenti à l’aliénation sont aussi exclus de ce droit de révocation.

A côté du droit de révocation qui a lieu pour les aliénations défendues, pour les aliénations non-défendues existe le droit de retrait, qui appartient tant au seigneur qu’aux successeurs au fief. Les descendants de l’aliénateur, ou de celui qui a consenti à l’aliénation, ne sont pas exclus du droit de retrait, comme ils le sont du droit d’opposer à l’aliénation, et la péremption de ce droit ne court pas pendant la minorité; seulement, l’aliénateur et les consentants peuvent renoncer d’avance, pour eux et leurs descendants, à l’exercice du droit de retrait, et ce renoncement les lie. En cas de collision, le droit de retrait du seigneur ne vient qu’après celui des successeurs au fief.

Nous avons vu, en traitant de la hiérarchie, ce que le droit /340/ germanique appelle le territoire (territorium); c’est le district sur lequel s’exerce la haute juridiction et la landhoheit. Lorsque le seigneur féodal avait un fief dans le territoire d’autrui, un tel fief s’appelait auswärtigelehn. Les feudistes germanistes en citent comme exemple les fiefs que les rois de Bohême, l’électeur palatin, et le marquis de Brandebourg, possédaient en Autriche. Ici, il y avait lieu de distinguer soigneusement entre le devoir du sujet et celui du vassal 1 .

/341/

TROISIÈME SECTION.

DU FIEF DANS SES RAPPORTS AVEC LE DROIT DE FAMILLE.

(MARIAGE, TUTELLE, SUCCESSION FÉODALE.)

§ I.

Mariage.

Lorsque les fiefs furent devenus patrimoniaux, il arriva souvent que, malgré la préférence qu’obtiennent presque partout les mâles dans la succession féodale, le fief parvenait à des femmes; et lorsque la femme était fille ou veuve, il importait beaucoup au seigneur que l’époux qu’elle prendrait et qui aurait à faire le service du fief, fût un vassal fidèle et non un ennemi. Cet intérêt prévalut sur le droit de famille et conduisit à restreindre la liberté civile même des vassales en âge de majorité; ce fut le seigneur qui maria ses vassales, comme leur tuteur, si elles étaient mineures; comme leur seigneur, si elles avaient atteint leur majorité.

Dans l’origine, ainsi que le remarque avec raison M. Laboulaye (De la condition civile et politique des femmes), cette règle fut plutôt favorable aux femmes, en ce que le seigneur, libre de se choisir un vassal, n’avait plus d’intérêt majeur à s’opposer à l’hérédité du fief. Mais, quand le principe de la patrimonialité des fiefs se fut consolidé, le droit des seigneurs /342/ concernant le mariage de leurs vassales apparut, au contraire, comme une étrange vexation; la vassale ne pouvait conserver la liberté de se marier à son gré qu’en abandonnant son fief.

La condition de la femme mariée, dans le système féodal, a été déterminée principalement par les institutions germaniques. D’Argentré, le savant commentateur de l’ancienne coutume de Bretagne, prémunissait déjà contre la tendance des praticiens à appliquer les idées romaines à une législation dont l’esprit est très différent.

Chez les Germains, comme chez les premiers Romains, la femme est toujours en tutelle; elle passe du mundium de ses parents sous celui de son époux, et le pouvoir du mari est à peu près aussi étendu que celui du père de famille. Mais, déjà dans la plupart des lois barbares, sous l’influence du christianisme, la rigueur du pouvoir marital s’est considérablement adoucie, la personnalité et la fortune de la femme sont plus protégées.

Dans le droit féodal, tant que dure le mariage, le mari est, encore en vertu du mundium, seul administrateur du bien conjugal, seul propriétaire vis-à-vis des tiers; la femme ne peut ni aliéner, ni disposer sans le consentement de son mari, car elle est en tutelle; mais cette tutelle est avant tout dans l’intérêt du protégé. Le Sachsenspiegel exprime nettement ce caractère protecteur du mundium germanique. Ainsi, le mari est le chef de l’association conjugale, mais il n’en est pas le maître; il peut disposer des revenus du bien de sa femme et en fait les fruits siens, mais il ne peut aliéner les propres de sa femme, et quand elle les aliène, le mari figure dans l’acte seulement par son autorisation, accompagnée souvent de celle des parents de sa femme. Il y a même /343/ des pays dans lesquels la femme, considérée comme héritière de son époux, doit à son tour consentir, comme les héritiers de sang, à la vente des propres de celui-ci.

En somme, le principe chrétien, qui considère le mariage comme une société où les deux époux ont des droits égaux, a prévalu complétement; et si le mari est administrateur, il y a tendance à protéger la femme contre sa mauvaise administration.

La loi féodale anglaise a seule conservé la dureté du système germanique primitif. Les lois du continent européen, les lois allemandes et françaises, entre autres, ont mieux compris les rapports mutuels des époux, et leur point de vue sur la nature de la puissance maritale a passé jusqu’à nous. En ce qui concerne le fief que la femme possède, celle-ci, passant sous la mainbournie (le mundium) du mari, seul chargé d’exercer pour elle tous ses droits, il y a mutation de vassal; car c’est au mari à desservir le fief. Le mari étant seigneur de tous les biens de la communauté, c’était une conséquence naturelle qu’il représentât sa femme en justice, et qu’il exerçât les actions qui lui appartenaient: « Nulle femme n’a réponse en cour laïe, » disent les Etablissements. Il faut excepter les actions relatives à des injures personnelles de la part du mari. D’après le droit canon, en revanche, la femme pouvait agir de son chef devant les cours ecclésiastiques, malgré l’avis contraire émis par Dumoulin.

Dans l’origine, le douaire ne pouvait pas être établi sur le fief, parce que le tenancier ne pouvait grever la jouissance de son successeur; le livre des fiefs le dit positivement. Néanmoins, plus tard, on vint à le permettre, lorsque le défunt ne laissait pas d’autres biens sur lesquels on pût l’asseoir.

Le Sachsenspiegel dit aussi qu’on ne peut établir le douaire /344/ que sur les propres; mais la glosse nous apprend que, depuis Frédéric II, la position des veuves a été améliorée. Le Schwabenspiegel permet de placer le douaire sur le fief, et les coutumes françaises également. Beaumanoir fait remonter à Philippe-Auguste l’établissement du douaire coutumier, qui était l’usufruit de la moitié ou du tiers 1 du bien du mari, à défaut de douaire convenu. Mais si l’on examine les lois barbares, on voit qu’elles connaissaient déjà le douaire coutumier. Peut-être, sous Philippe-Auguste, fut-il seulement permis de l’imposer aux fiefs.

La femme a un droit réel sur l’immeuble frappé de douaire, elle est saisie. Elle ne peut empêcher néanmoins le mari d’aliéner les biens sur lesquels il est assis; mais une telle aliénation est révocable du jour du prédécès du mari.

A l’égard du seigneur, la jouissance de la douairière est des plus franches; l’héritier doit la garantie de l’hommage et de toutes redevances, et, faveur remarquable, il ne peut forfaire le fief au préjudice de la veuve. Ainsi, l’héritier prend les charges du fief, et la veuve n’en doit avoir que les bénéfices.

D’après le Sachsenspiegel, on exigeait le consentement de l’héritier lors de la constitution du douaire. Les coutumes françaises, pourvoyent par un autre mode à l’intérêt de la famille, faisaient du douaire la propriété des enfants issus du mariage.

Les juridictions canonique, seigneuriale et royale, se disputèrent chacune les questions de douaire: l’Eglise, parce que le douaire est une condition essentielle du mariage; les /345/ seigneurs, parce que cette donation repose sur leurs fiefs; le roi, parce qu’il se posait comme le tuteur naturel des veuves et des orphelins. Par la convention de Philippe-Auguste avec les barons de France, il fut permis à la veuve de s’adresser à celle de ces juridictions qu’il lui plairait de choisir.

Les lois barbares ne défendaient pas les donations entre époux; leur esprit diffère en cela de celui des lois romaines. Le Sachsenspiegel interdit les donations de la femme au mari, par le motif seulement que la femme mariée est mineure. Quant aux donations pour cause de mort, elles furent généralement permises; le don mutuel fut, entre autres, entouré de beaucoup de faveur.

Les coutumes féodales de France et d’Allemagne laissaient ordinairement à la femme remariée le douaire et les gains nuptiaux; mais, communément aussi, on stipula, dans le contrat de mariage, la révocation de ces avantages en cas de secondes noces.

Depuis le XVIesiècle seulement, l’introduction du droit romain vint limiter, en cas de seconde union, les avantages nuptiaux que la femme pouvait faire à son second mari.

Le formariage est une coutume qui dérive du servage et non du fief, mais dont le principe remettait au seigneur le droit de choisir l’époux de la fille noble venant à hériter du fief. Le formariage est le droit qu’a le maître d’empêcher ses serfs de se marier sans son consentement, prohibition qui fut limitée plus tard au mariage contracté avec des personnes qui n’étaient pas de la même seigneurie ou de la même condition; cette conséquence du droit de propriété de l’homme sur l’homme fut étendue des serfs aux vilains originairement libres, par suite des usurpations de la puissance /346/ justicière. Si, en Allemagne, le formariage était exercé rigoureusement à l’égard des ministériaux, c’est que, dans la condition de cette classe, la liberté de la personne est engagée.

Durant l’époque barbare, le maître de la femme serve, pour se réserver les enfants, cassait de son chef le mariage contracté avec le serf d’un autre. L’Eglise lutta avec succès contre cet usage, contraire à la sainteté du mariage.

Soit en Allemagne, soit en France, il s’introduisit, pour concilier le vœu de l’Eglise et l’intérêt des maîtres, la coutume de stipuler, entre les seigneuries, des mariages par échange; de sorte que, de cette façon, l’un ne pût pas s’enrichir aux dépens de l’autre; ces conventions sont surtout fréquentes entre les couvents, du Xe au XIIesiècle. Souvent aussi, on stipula le partage des enfants entre les maîtres des deux époux. Cette dernière coutume avait passé de la loi romaine dans la législation des Wisigoths. Enfin, au XIIesiècle, le formariage fut réduit assez généralement à une simple redevance. De ces redevances payées pour se marier sont nées ces coutumes bizarres connues sous le nom de droit du seigneur, coutumes auxquelles on a prêté une portée immorale et absurde qu’elles n’eurent pas dans la réalité, tout au moins en tant que règle; car l’abus et la tyrannie sont possibles en cette matière comme en toute autre.

/347/

§ II.

De la tutelle féodale.

La tutelle romaine était moins une précaution législative ayant pour but de préserver le mineur des suites de son inexpérience qu’une institution juridique destinée à maintenir les droits de la famille et les intérêts des agnats. La tutelle germanique, qui n’est qu’une application du mundium, est bien différente; la puissance du mundwald est faite pour le protégé et non pour le protecteur. La tutelle féodale, que le langage juridique du moyen âge appelle bail, garde, ou mainbournie, repose sur d’autres principes, savoir: 1° sur le droit qu’a le seigneur de ne pas perdre, pendant la minorité, le service de vassal en vue duquel le fief a été concédé; 2° sur le droit qu’il a en conséquence à faire représenter le mineur par une personne apte à rendre ce service, et qui soit à la convenance du seigneur.

En conséquence de ce double droit, la garde des vassaux mineurs était attribuée au seigneur; il pouvait l’exercer lui-même en faisant les fruits siens, à charge d’entretenir le ou les mineurs, ou bien la remettre à l’un de ses vassaux, qui était chargé du service du fief moyennant la jouissance du fief que le seigneur lui concédait.

On a expliqué la garde seigneuriale par l’intérêt même /348/ des mineurs. C’est ainsi que les Etablissements de Normandie exposent les motifs de la garde des orphelins 1 .

Le seigneur faisait les fruits siens, mais à la charge de payer les dettes: « Qui garde prend, quitte la rend. »

L’ancien droit féodal germanique reconnaissait aussi au seigneur le droit de garde sur le fief du vassal mineur jusqu’à sa puberté, et celui de faire les fruits siens ou de les laisser à un provassal, qui faisait le service militaire à la place du mineur.

Le droit du seigneur à faire les fruits siens est appelé, par le Sachsenspiegel, anevelle, angefälle.

On donnait un tuteur au vassal en état de minorité ou de faiblesse d’esprit, comme aussi en cas d’absence du vassal; mais, dans ce dernier cas, quelques-uns pensent que la curatelle était donnée de droit au plus proche parent, successeur présomptif.

Le tuteur n’était pas nécessairement un homme capable de posséder un fief; mais, s’il ne l’était pas, la cour féodale /349/ désignait un tuteur pour le fief qui était en lehenträger (provassal) et devait être par conséquent capable de posséder un fief; l’administration restait au tuteur personnel, mais le devoir féodal était rempli par le provassal.

D’après ce livre de droit, l’enfance allait jusqu’à treize ans et six semaines, et l’anevelle ne dure que jusqu’à ce terme; mais depuis, et jusqu’à vingt-quatre ans, le jeune homme est encore mineur et il a un tuteur; l’Auctor vetus dit seulement qu’il peut en avoir un. Depuis treize ans et six semaines, l’enfant est zu seinen jahren; son tuteur lui doit compte annuel.

La minorité n’empêche pas de recevoir le fief. D’après le droit germanique, qui permettait à plusieurs frères de choisir celui d’entre eux qui serait investi, l’investiture faite à l’aîné était accompagnée d’une promesse donnée avec garantie que les mineurs n’attaqueraient pas le seigneur à ce sujet. Ce que l’enfant a fait ou négligé de faire pendant sa minorité ne doit pas lui nuire; ainsi, s’il n’a pas obtenu l’investiture, il a encore un an dès sa majorité pour la revendiquer. Dans le droit féodal français, le tuteur ne pouvant prêter l’hommage pour son pupille, le seigneur devait lui accorder ce qu’on appelait souffrance féodale, c’est-à-dire lui laisser le fief en attendant que l’hommage pût être prêté.

Le droit germanique admit cependant la tutelle testamentaire, qui pouvait être laissée, non-seulement à un autre vassal, mais aussi à un étranger au fief, et qui l’était de préférence, d’après le droit saxon, en faveur du tuteur naturel, à savoir le plus proche agnat (der nächsten schwertmagen). Cette tutelle de l’agnat le plus proche était aussi établie dans les mains princières au moyen de pactes de famille.

En France, lorsque le mineur avait un fief du roi, le roi /350/ prit la garde de tous les autres fiefs. La garde seigneuriale ne se maintint du reste pendant longtemps qu’en Normandie et en Bretagne. Dans quelques provinces, la tutelle fut conférée aux parents; mais si le tuteur pouvait hériter du fief, il n’avait que la tutelle de la personne du mineur; l’ascendant pouvait réunir la tutelle et la garde, parce que le fief ne pouvait lui revenir. Entre collatéraux, la tutelle de la personne était donnée au parent le plus éloigné, et celle du fief au plus proche. Le tuteur, ou baillistre, donnait caution de ne pas marier le mineur sans le consentement de ses parents, de lui donner une éducation convenable, de tenir le fief en bon état et d’en faire le service.

/351/

§ III.

De la succession féodale.

Entre la tendance constante des vassaux à perpétuer dans leur famille une concession originairement temporaire ou viagère et le droit du seigneur à reprendre ce qu’il avait concédé selon ses convenances, il s’était établi une suite de luttes et de transactions dont l’issue fut l’hérédité des fiefs, et par conséquent la victoire du possesseur sur le propriétaire, du domaine utile sur le domaine direct, la transformation du fief en patrimoine.

« Dans l’ancien temps, dit le livre des fiefs 1 , les fiefs étaient tellement au pouvoir du seigneur dominant, qu’il pouvait révoquer à son gré la donation qu’il avait faite. On en vint ensuite à concéder le fief pour un an; puis on établit qu’il resterait au vassal sa vie durant, mais sans passer aux enfants par droit de succession. Enfin, on en vint à transmettre le fief à celui que le seigneur agréerait. Aujourd’hui, le fief appartient à tous les fils également. » /352/

Les faits sont certainement loin de s’être développés dans un ordre aussi systématique; mais on a vu que l’hérédité des fiefs était le but auquel concouraient en effet tous les efforts durant l’époque barbare, et que ce but une fois atteint, l’hérédité des bénéfices et des honneurs une fois reconnue comme loi, l’époque féodale, c’est-à-dire un système nouveau de possession et d’organisation sociale se trouva inauguré.

Néanmoins, un grand principe domine toujours toutes les concessions féodales, c’est la nécessité du service militaire stipulée au profil du seigneur; car, pour ces petits suzerains, toujours en guerre avec leurs voisins, et sans armées permanentes, ni argent pour les solder, la première condition d’existence était d’avoir toujours des vassaux prêts à les soutenir; aussi, toutes les institutions civiles qui se rattachent au fief, la garde, le mariage, les successions, furent-elles, dans l’origine, organisées en vue du service militaire. L’esprit militaire est ce qui donne un cachet particulier à la législation féodale et la distingue des législations barbares dont elle est issue.

Quand le triomphe de la royauté fit cesser l’indépendance des seigneurs féodaux et mit un terme à leurs guerres continuelles, quand la société fut mieux assise et le service militaire moins nécessaire, cet esprit militaire, qui appartient à la première époque féodale, fut remplacé par l’esprit aristocratique et nobiliaire, lequel retarda encore pour un temps assez long la victoire des sentiments naturels.

En exposant la matière des successions féodales dans son développement historique, nous verrons tout spécialement l’influence de ces deux principes particuliers au droit féodal, l’esprit militaire d’abord, l’esprit aristocratique plus tard, et, /353/ dans ces deux principes, nous trouverons la clef et l’explication naturelle de maintes dispositions qui pourraient paraître anormales, si on ne les envisageait qu’au point de vue du droit de famille et du droit naturel.

Le droit du vassal ne reposant pas sur ce qu’il a le fief, mais sur la concession qu’il en a obtenue, la succession féodale n’a pas sa source dans le droit du vassal, mais dans l’investiture.