INTRODUCTION A L’HISTOIRE DU COMTÉ DE GRUYÈRE

CHAPITRE PREMIER.

Etablissement des Alamanni et des Bourgondes en Helvétie. — Défrichement et colonisation de la Gruyère.

L’Helvétie, habitée par les Helvètes, peuple celte ou gaulois d’origine, ayant été subjuguée par Jules-César, les Romains y fondèrent plusieurs colonies, dont il subsiste des vestiges, et y introduisirent leur langue, leurs institutions, leur culte. Bientôt les Helvètes apprirent à connaître le christianisme. Ils demeurèrent soumis aux Romains jusqu’à la chute de l’empire d’occident.

Au commencement du Vme siècle de notre ère, les Alamanni, association de peuplades germaines, après avoir été /2/ plus d’une fois repoussés par les Romains, se réunirent en un essaim formidable qui franchit sur plusieurs points le fleuve qui les avait séparés de la Gaule. Les Romains, hors d’état de résister aux hordes nombreuses qui pénétraient dans leur empire, retirèrent leurs garnisons, abandonnèrent aux Alamanni et aux Bourgondes l’Alsace, la Séquanie, l’Helvétie, la Savoie et le Vallais 1 . Les Alamanni s’avancèrent en conquérants le long de la rive occidentale du Rhin, mais battus en 496 par Chlodovech, qui brisa leur orgueil, et leur arracha une grande partie de leurs conquêtes, les uns se soumirent au vainqueur, d’autres repassèrent le Rhin, d’autres encore obtinrent de Théodoric, roi des Ostrogoths, la permission de s’établir dans les Alpes rhétiennes, où ils pouvaient servir de rempart à ce prince contre la puissance toujours croissante des Franks 2 . De là les Alamanni et les Suèves, leurs alliés, vinrent occuper les régions élevées de l’Helvétie. Ils furent les premiers colons des hautes Alpes, où ni Celtes ni Romains n’avaient pénétré, et ils se répandirent successivement dans les cantons où leur langue est aujourd’hui vivante. Ces nouveaux conquérants, dont l’Alamannie ou la Souabe prit le nom, étaient un peuple sauvage et grossier. Ennemis de toute culture, les Alamanni montrèrent longtemps de l’aversion pour le christianisme 3 . Ils /3/ réduisirent en servitude les peuples qui avaient échappé à leur glaive, et leur imposèrent leur idiome et leurs usages.

Quant aux Bourgondes, commandés par leurs rois ou hendins, et enflammés par leurs prêtres, dont le chef, nommé Siniste, était perpétuel, et inviolable comme les rois 1 , ils franchirent le Rhin au commencement du Vme siècle et entrèrent dans la Gaule, où les généraux de Rome, trop faibles pour repousser ces bandes guerrières, les laissèrent former leur premier établissement, qui date de l’an 413. Les Bourgondes occupaient les quartiers de Mayence, de Worms et de Spire. C’est là qu’ils se convertirent à la foi chrétienne. Les Niebelungen nous ont transmis les poétiques souvenirs du séjour des Bourgondes dans ces contrées. Inquiétés dans leurs cantonnements, ils voulurent entrer plus avant dans la Gaule. Le général romain Aëtius fit échouer leur projet, par une victoire qu’il remporta sur eux, en 435, et qui remit les Romains en possession du territoire qu’ils avaient dû leur céder. Cependant Aëtius, craignant les excursions des Bourgondes, leur assigna (443) des terres dans la Savoie, qu’ils devaient partager avec les indigènes 2 . Dans l’espoir de trouver en eux de fidèles auxiliaires, Aëtius songeait à leur donner des établissements permanents. A la mort de ce grand capitaine, que le misérable Valentinien fit exécuter (454), sacrifiant à d’injustes soupçons l’unique appui d’un empire ébranlé jusque dans ses fondements, les Gallo-romains, inquiets, agités, traitèrent avec les Bourgondes d’un /4/ partage équitable du sol, et ce fut ensuite d’une convention que cette tribu germaine s’établit dans les contrées qu’on appela depuis la Bourgogne, la Franche-Comté, le Lyonnais, le Dauphiné, la Savoie et la Suisse romane 1 .

Les historiens contemporains portent à quatre-vingt mille le nombre des guerriers bourgondes qui franchirent le Rhin au commencement du Vme siècle et pénétrèrent dans la Gaule 2 . Ceux qui périrent dans les combats furent en partie remplacés par une nouvelle génération. En comptant les femmes et les enfants, on arrivera peut-être à plus de deux cent mille âmes. Cette multitude dut s’ajouter à la population déjà existante. Comment une telle agrégation s’est-elle opérée? Quelle part fut faite à ces étrangers dans la possession de la terre qui, avec les serfs, composait presque exclusivement la richesse de ces temps?

L’érudition de nos jours a facilité la solution de ce problème si longtemps agité entre les publicistes et les savants, et qui nous intéresse d’autant plus qu’il se lie étroitement à la question des origines de la Suisse romane et en particulier du comté de Gruyère.

Marius, évêque de Lausanne au VIme siècle, dit dans sa chronique, sous l’an 456, que cette année les Bourgondes /5/ occupèrent une partie de la Gaule et en partagèrent le territoire avec les sénateurs gallo-romains 1 .

Transplantés dans la partie de la Gaule qui comprenait entre autres l’Helvétie romane, et associés aux Romains, les Bourgondes vécurent d’abord sur les terres des indigènes sans qu’on leur en eût attribué une partie. Bientôt il fallut compter avec ces nouveaux hôtes, et en venir à un partage des terres de chaque domaine où ils avaient été cantonnés. Un tel partage était le meilleur moyen d’éviter un bouleversement, d’établir des rapports durables entre les Romains et les Bourgondes, et d’opérer à la longue la fusion des deux peuples. Ce serait une erreur de croire qu’on assigna certains cantons aux Bourgondes à l’exclusion des Romains, et que ceux-ci furent forcés d’abandonner les districts qu’ils avaient possédés jusqu’alors 2 . Le territoire occupé par les Gallo-romains et les Bourgondes fut divisé par lots, sortes. Il faut entendre par ces lots non-seulement des portions de terre, mais encore la population agricole, les serfs attachés à la glèbe. La loi Gombette est explicite à cet égard: « Le peuple bourgonde, dit-elle, reçoit les deux tiers des terres et le tiers des serfs 3 . »

Suivant l’auteur de l’Esprit des lois 4 , cette disposition s’expliquerait par le fait que la nation bourgonde, qui faisait paître ses troupeaux, avait besoin de beaucoup de terres et de peu de serfs. Selon d’autres écrivains, elle semblerait /6/ indiquer que, dans ce partage, la loi du plus fort fit pencher la balance du côté du vainqueur 1 .

Les Bourgondes s’établirent dans la Gaule non par droit de conquête, mais ensuite d’une cession que leur firent les Gallo-romains, en leur imposant entre autres obligations celle du service militaire.

Il ne s’agit donc ici ni d’une violente usurpation de barbares, ni de désordres, ni de communauté forcée de vainqueurs et de vaincus. Si le partage dont il est question n’eût été qu’un insolent caprice de conquérants, que signifieraient les rapports d’hospitalité entre les deux nations et la qualification d’hôte qui est donnée au Bourgonde et au Romain dans la loi de Gondebaud 2 ?

Toutefois, on ne saurait douter qu’il n’y ait eu souvent des collisions entre les indigènes et les étrangers. Nous croyons ne pas nous tromper en disant que le roi Gondebaud, ami de l’équité, protecteur des Gallo-romains, voulant régulariser le partage des terres entre les deux peuples, imita son beau-frère Théodoric, le célèbre chef et législateur des Ostrogoths; que tout en assurant à ses guerriers la part qui devait leur revenir dans la possession du territoire où ils s’étaient fixés, il intervint pour substituer l’ordre à la violence, et amener une transaction amiable par laquelle les Gallo-romains devaient céder aux Bourgondes les terres et les serfs qui leur étaient nécessaires. Si on considère que la population indigène, diminuée par des guerres sanglantes et par /7/ les ravages de l’invasion, était nécessairement peu nombreuse, et que les propriétés étaient concentrées dans un petit nombre de mains, on comprendra que ce partage, qui ne s’appliqua que dans certaines localités, ait pu s’effectuer sans causer le bouleversement et la désolation qu’il entraînerait de nos jours.

« 1 Il est singulier cependant que ce grand déplacement, même dans ces limites, avec ces tempéraments, n’ait pas amené plus de résistance et de collision. L’explication de ce fait peut se trouver dans l’examen attentif d’une circonstance particulière à cette époque. Le petit nombre de propriétaires fonciers avait introduit nécessairement dans toutes les provinces le système de la culture par colons, inquilini. Les colons payaient au maître une redevance annuelle; leur sort ne fut que très-peu changé par l’attribution faite aux chefs bourgondes des terres prises sur quelques patriciens romains, senatores. Le bouleversement fut donc moins réel qu’apparent; il se fit dans les titres de propriété plus que dans la terre même; chaque colon resta dans sa chaumière, continuant à travailler la même terre, seulement pour de nouveaux maîtres, ou plutôt pour de nouveaux hôtes, novis hospitibus 2 . »

Sur tout le territoire occupé par les Ostrogoths, les Visigoths et les Bourgondes, des lois furent faites pour maintenir strictement le partage primitif entre les Barbares et les Romains, et arrêter les invasions et les spoliations ultérieures 1 . Gondebaud assimila les Gallo-romains aux Bourgondes, sous le rapport de la dignité personnelle, et il donna à ces derniers des lois plus douces pour protéger les premiers: « Burgundionibus leges mitiores instituit ne Romanos opprimerent, » dit Grégoire de Tours.

Devenus étrangers au culte grossier de leurs pères, et convertis au christianisme peu de temps après leur entrée dans les Gaules, les Bourgondes subirent l’influence irrésistible de la doctrine évangélique. Elle amollit peu à peu la dure écorce des vieilles mœurs germaines et transforma les farouches païens en disciples soumis. Lorsqu’ils furent en possession des terres que les Romains ne pouvaient leur refuser, et que ceux-ci leur cédèrent avec d’autant plus d’empressement qu’ils pouvaient les opposer, au besoin, à des invasions d’autres nations, les nouveaux fidèles, loin d’asservir le peuple qui se les était associés, firent avec lui une transaction amiable. Ce n’est pas à dire que les Gallo-romains n’aient été en butte à aucune vexation. Quelque docile que fût le peuple bourgonde aux exhortations des ministres de la religion chrétienne, il dut conserver assez longtemps cet instinct de sauvage rudesse qui caractérisait les tribus de la Germanie. Les décrets de Gondebaud avaient pour but de protéger les indigènes, d’assurer l’ordre public et de faire respecter les propriétés. Les Bourgondes étaient intéressés à la défense et à la prospérité de leur nouvelle /9/ patrie: ils étaient d’ailleurs subjugués par la civilisation romaine. Il est permis de croire qu’à tout prendre ils vécurent en bonne intelligence avec les anciens habitants. Nous sommes confirmés dans cette opinion par le témoignage de Paul Orose, écrivain du Vme siècle, qui fait un bel éloge de cette nation. « Maintenant, dit-il, les Bourgondes sont chrétiens … Mêlés aux Gaulois, ils les traitent non en sujets, mais en frères dans le christianisme, menant au milieu d’eux une vie douce, innocente et tranquille 1 . »

A l’époque de la chute de l’empire romain d’occident et de l’invasion des Barbares, toutes les Gaules, jusqu’au Rhin, partant l’Helvétie conquise et colonisée par les Romains, se servaient de la langue latine. C’était la langue de la religion, des lois, de la guerre, des actes publics, des contrats. Les Romains, beaucoup moins nombreux que les Gaulois, leur imposèrent cependant la langue et les lois de Rome, parce qu’ils étaient supérieurs par l’intelligence et la civilisation.

Non-seulement les Bourgondes étaient moins nombreux que le peuple gaulois, au milieu duquel ils s’établirent; mais, relativement aux Gaulois et aux Helvètes transformés en Romains, ils n’étaient que des barbares. Incapables de renverser la civilisation récente qui venait d’être élevée dans les Gaules, et de substituer leurs mœurs et leur langage aux usages et à l’idiome que les Romains y avaient introduits, ils occupèrent le pays sans le transformer, ils reçurent la religion des prêtres gallo-romains 2 , ils adoptèrent la culture /10/ de la contrée qui devint pour eux une nouvelle patrie, et, perdant peu à peu la langue qu’ils avaient apportée, ils apprirent l’idiome populaire enté sur la langue latine qui s’altéra progressivement, et, à la longue, ils se confondirent dans le peuple plus nombreux et plus éclairé auquel ils avaient été agrégés 1 .

Cette transmutation des Bourgondes par les anciens habitants du pays s’accomplit sous la puissance de la civilisation romaine aidée par la prédication de l’Evangile.

L’idiome vulgaire du peuple qui s’associa les Bourgondes, idiome formé du latin corrompu, s’est conservé, sous des formes diverses, dans toutes les parties de l’Helvétie romane. Il est dans cette intéressante contrée une foule de noms de lieux, de rivières, d’usages même, qui révèlent une origine romaine, et qui servent à indiquer les localités où les Romains ont formé des établissements ou fondé des colonies.

Et non-seulement les Bourgondes n’abolirent point la langue du peuple indigène, mais ils respectèrent ses droits et la législation sous laquelle il avait vécu jusqu’alors 2 . Le code de Gondebaud, particulièrement destiné à résoudre les difficultés qui pouvaient naître entre les Gallo-romains et les Bourgondes, ce code qui demeura en vigueur sous les rois de race franke, s’est écarté à plusieurs égards des principes /11/ de l’ancien droit germanique. Il est composé en partie de décrets et d’ordonnances appropriés aux besoins des deux peuples et aux rapports qui s’étaient établis entre eux 1 .

L’esprit de l’Evangile, pénétrant les institutions et les lois des Barbares, dégagea leur ancien droit national des éléments païens dont il était entaché.

Les Bourgondes, quoique soumis à l’Evangile, ne se convertirent pas de sitôt aux arts de la civilisation, notamment à l’agriculture, le plus précieux de tous. S’il n’y avait eu que des Bourgondes pour cultiver la terre dont ils avaient pris possession, le pays n’aurait pas tardé à devenir sauvage et à se dépeupler.

Les Germains, passionnés pour la chasse et principalement pour la guerre, livrés en temps de paix à l’intempérance et à l’oisiveté, remettaient aux faibles de la famille, aux prisonniers, aux esclaves, les soins de la maison, des troupeaux et des champs 2 . Les mœurs des Germains de Grégoire de Tours ressemblent beaucoup à celles des Germains de Tacite. Conquérir et jouir, telle est en deux mots la vie de tout peuple barbare et guerrier. Dominé par son instinct naturel pour le pillage et la destruction, il n’a nul goût pour les travaux paisibles des champs. Comment se prêterait-il au pénible labeur des défrichements? Percer des forêts, combler des lacs ou dessécher des plaines marécageuses, mettre en valeur des terrains incultes, ouvrir des voies de communication, ce sont là des ouvrages qu’exécute une race de cultivateurs dès longtemps endurcis aux rudes travaux /12/ de la glèbe, ou bien un peuple que la Providence a doué d’une certaine prédilection pour les pays de montagnes, pour la culture des contrées alpestres. Mu par une heureuse impulsion, quelquefois par l’inexorable loi de la nécessité, le pâtre, le colon pénètre dans une région inconnue; il s’intéresse et s’attache à chaque lieu où il trouve du bois pour se chauffer, pour construire une cabane, de l’eau pour désaltérer sa famille et le troupeau qui la nourrit, de l’herbe pour l’entretien de son bétail. Heureux de sa découverte, il fonde une petite colonie dans ce lieu solitaire. L’espoir de retirer quelque fruit de sa peine l’encourage et lui fait entreprendre avec ardeur les travaux les plus fatigants. — Tel n’était pas l’homme du Nord. A la vérité, les tribus sédentaires se prêtèrent à la culture du bétail et des terres. On sait que les Germains se sont mis, dans certaines circonstances, à cultiver le sol qu’ils avaient envahi et dévasté; mais c’était une exception, et ils ne tardaient pas à retomber sous le joug de leurs mauvais penchants. D’ailleurs, à l’époque où les Barbares s’établirent dans la Gaule et dans l’Helvétie romane, rien ne les forçait d’user leurs corps et leurs bras à fertiliser les creux vallons et les versants des Alpes. Les Romains avaient pris soin de la culture des terres; leurs produits suffisaient à l’entretien des indigènes et de leurs hôtes. Bientôt les moines s’établirent dans les déserts et travaillèrent à défricher et féconder le sol. C’est à eux et aux colons gallo-romains que la Gruyère doit sa transformation en une fertile et riante contrée. Les Bourgondes, peuple mou, paresseux, sans énergie en temps de paix, ne furent assurément pas les premiers qui s’aventurèrent dans ce quartier. Avaient-ils quitté les marécages et les forêts de la Germanie, et parcouru la Gaule au milieu des périls, pour venir défricher un /13/ pays de montagnes, couvert de bois et de marais? Le partage qu’ils firent avec les Gallo-romains répond négativement à cette question.

La contrée alors déserte que traverse la Sarine, ne fut visitée et cultivée que plus tard, à la longue, soit que les terres et les pâturages des vallées basses ne fournissent plus à l’entretien des hommes et du bétail, soit qu’en effet une désolation des plaines de l’Helvétie occidentale par des hordes dévastatrices fit émigrer dans les montagnes plusieurs familles qui, chassées de leurs demeures, vinrent chercher à l’abri des rochers un refuge assuré contre les bandes qui suivaient les routes tracées par les Romains, et ravageaient le plat pays 1 . Toutefois les Alpes n’eurent pendant longtemps qu’une population flottante de pâtres qui, à l’approche de la mauvaise saison, redescendaient dans la plaine avec leurs troupeaux. Peu à peu il s’y fit des établissements réguliers et permanents, lorsque l’inégalité des fortunes commença à faire de rapides progrès, que la propriété, longtemps incertaine, mobile, passant de l’un à l’autre, tendit à se fixer dans les mêmes mains et à se régler, lorsque le fort opprima le faible et força le simple homme libre à rechercher la protection d’un homme puissant, la tutèle d’une église ou d’un monastère; ou bien lorsque le simple homme libre dut opter entre l’émigration et le recours à quelque riche propriétaire qui voulût bien lui céder, dans un lieu écarté, un coin de terre à la charge de cens et de rente. Ce dernier moyen lui offrait plus de chance de conserver une liberté mal assurée que s’il se fût établi dans la /14/ plaine populeuse avec les serfs des hommes puissants, qui tendaient à établir une aristocratie territoriale, et créaient cette organisation hiérarchique qui aboutit au régime féodal.

Telles furent les causes principales de la plupart des établissements et des colonies agricoles et pastorales dans les Alpes.

Nous verrons plus tard que la basse Gruyère fut d’abord habitée par des colons romans, et la partie haute par des Alamanni.

Unis aux Suèves, leurs voisins, les Alamanni avaient étendu leur domination de l’Alsace jusque dans les hautes régions de la Rhétie. Ils occupaient une partie considérable des vallées des Alpes, notamment les trois pays qu’on appela depuis les cantons primitifs, Lucerne, l’Oberland bernois, le Haut-Vallais et la partie du canton de Fribourg où leur idiome a prédominé jusqu’à notre temps. Ils se prêtèrent à la culture des terres et du bétail, forcés par la nécessité, et encouragés par l’exemple des religieux, qui se transportaient dans les lieux incultes, au milieu d’une population encore païenne, et là, missionnaires et laboureurs à la fois, accomplissaient leur double tâche avec autant de péril que de fatigue.

Les Alamanni et les Suèves donnèrent leur nom à l’Alamannie ou Souabe, qui se composait des pays que nous venons de nommer.

Les pays cédés aux Bourgondes formèrent, sous la suzeraineté de l’empire des Franks, un royaume qui subsista jusque vers le milieu du VIme siècle sous des princes bourgondes, dont le plus célèbre fut Gondebaud, l’auteur du code qui de lui prit le nom de « Lex Gondobada, » dont on a fait la Loi Gombette. Sa nièce Chlotechildis (Clotilde) épousa le roi frank Chlodovech (Clovis), et cette princesse, qui était /15/ chrétienne, disposa son mari à renoncer au paganisme. On sait par quelle circonstance ce prince fut amené à se faire baptiser.

Chlodovech ayant trouvé dans les Gaules les restes vigoureux de l’administration impériale, essaya de les faire servir à sa nouvelle situation: il conçut un projet que le génie de Charlemagne seul pouvait réaliser, nous voulons dire qu’il eut l’idée de l’unité territoriale, de la concentration de tous les pouvoirs. C’est pourquoi il voulut s’emparer des états de Gondebaud, dont le frère Godegisèle lui avait promis une partie. Il attaqua brusquement le roi bourgonde. Celui-ci fut battu, et il n’obtint la paix qu’en cédant au vainqueur les provinces qui lui avaient été promises 1 . Après la mort de Chlodovech, ses fils continuèrent la lutte que ce prince avait engagée contre la royauté bourgonde, et ayant mis en fuite le roi Godemar, ils s’emparèrent de ses états (534). Ainsi finit le premier royaume des Bourgondes 2 .

De même que les Franks enlevèrent aux Visigoths la plus grande partie de leurs possessions dans la Gaule, qu’ils conquirent la Provence et une portion de l’Italie, de même ils soumirent les pays de la Germanie jusqu’aux Alpes, partant la Suisse. Au VIme siècle, tout ce pays était sous leur domination.

Les Franks donnèrent d’abord des rois de leur race aux /16/ Bourgondes, puis ils leur imposèrent des chefs ou ducs nommés patrices. La patriciat était un office de la haute administration romaine. Le titre de patrice subsista en Bourgondie jusqu’à la fin de la race mérovingienne 1 et même au delà. Les Franks n’occupèrent point eux-mêmes les pays nouvellement soumis à leur empire. Ils se contentèrent de les administrer par des commissaires royaux, dont les charges ne tardèrent pas à devenir héréditaires. Ils laissèrent aux peuples vaincus le libre usage de leur idiome, leurs coutumes, leurs lois, et même aux plus dociles des officiers ou magistrats indigènes, se bornant à leur imposer des tributs et des troupes. Les Bourgondes prirent part aux expéditions guerrières de leurs nouveaux maîtres, mais en corps distincts, commandés par des chefs nationaux 2 .

Cependant la monarchie mérovingienne suivait mollement une pente fatale. L’empire croulait de toutes parts. Le désordre et la confusion régnaient en tout lieu à l’avénement de la seconde race. Celle-ci fit une révolution dont la nécessité de maintenir le pouvoir royal contre les usurpations des grands fut le principe. Le génie de Charlemagne arrêta le règne de la décadence et commença l’ère d’une régénération sociale. L’inégalité était partout, dans les personnes et dans les choses. Rien qui ne fût dégénéré, corrompu. Charlemagne rétablit l’ordre et anima d’une nouvelle vie les restes de la civilisation. Il accoutuma à vivre sous la loi commune des peuples qui n’avaient ni la même langue, ni les mêmes idées, ni les mêmes mœurs. Il sut maîtriser les ambitions particulières, imposer et maintenir l’obéissance /17/ dans son vaste empire, créer à tous ses sujets une communauté d’intérêts, faire fleurir les lettres, les arts et les sciences, faire prospérer le commerce, l’industrie et particulièrement l’agriculture 1 .

Avec les débris du monde ancien et des éléments nouveaux, cet homme extraordinaire construisit un immense empire. Il reconstitua le pouvoir central, créa une grande unité nationale, et consacra son siècle à l’admiration de la postérité 2 .

L’œuvre de Charlemagne n’a pas eu plus de durée que celle de Clovis et de Théodoric. La couronne est héréditaire, le génie est personnel. Charlemagne ne le transmit point à ses descendants. « A sa mort, la décomposition du vieux monde reprit sa marche et aboutit à la féodalité, c’est-à-dire à la décentralisation organisée, au morcellement du territoire et du pouvoir, à l’érection de petites souverainetés locales prenant la place de la grande souveraineté telle que Rome l’avait conçue, » que Clovis, et surtout Karl-le-Grand avaient eu la pensée de la réaliser.

L’histoire présente peu d’hommes qui eussent été plus propres que Louis Ier, à hâter, à provoquer en quelque sorte le déclin d’un grand empire. Le trait qui domine dans le caractère de Louis, c’est son attachement à l’Eglise, disposition qu’il avait héritée de son père; mais la foi fortifiait le caractère de Charlemagne, elle stimulait son énergie et lui inspirait de grandes choses; dans Louis, elle dégénérait en /18/ piétisme, ce qui n’est pas la vraie piété. Jouet de l’ambition du clergé, qui lui donna le nom de Pieux, il méritait avec plus de raison d’être appelé le Débonnaire, c’est-à-dire le faible et le dévot 1 . Les institutions de Charlemagne s’altérèrent promptement sous le règne de son fils. Etablis pour inspecter les provinces et surveiller l’administration des comtes, les envoyés du prince ou commissaires royaux (missi dominici) n’existèrent bientôt plus que de nom. Les comtes usurpèrent des droits et s’arrogèrent le pouvoir aux dépens de la royauté et au préjudice de la nation. Ils favorisèrent le développement de l’aristocratie territoriale, et tandis que, de leur côté, les prélats augmentaient leurs richesses et leur crédit, la misère du peuple faisait de rapides progrès.

« Louis le Débonnaire renversa de fond en comble l’édifice majestueux élevé par son père, il remit la division partout, dans les hommes comme dans le territoire, et rendit, par la faiblesse et l’inconstance de son esprit, par son manque de foi et de prudence, tout individuel et local, comme /19/ anciennement. La confusion devint générale, et le droit fut remis à la force 1 . »

Le vaste empire de Charlemagne se décomposa en corps nouveaux qui demandaient à être organisés. Ainsi se forma, en 879, de parties incohérentes, le royaume de Bourgogne cis-jurane, dont le premier roi fut Boson, beau-frère de Charles le Chauve, et environ dix ans plus tard, en 888, le royaume de Bourgogne transjurane, dont l’auteur fut Rodolphe, comte et marquis de cette province sous le règne de Charles le Gros 2 . Ce grand dignitaire de l’empereur, s’élevant au rang de souverain, se fit couronner à St.-Maurice en Vallais. Les deux royaumes de Bourgogne réunis, l’an 930, en un seul, dont la Suisse fit partie, passèrent aux descendants de Rodolphe II, à Conrad, son fils, et à Rodolphe III, son petit-fils. Celui-ci, n’ayant pas d’enfants, transmit ses états à Conrad II (le Salique), qui en prit possession en 1032.

Au milieu du XIme siècle se forma le duché ou Rectorat de la Bourgogne transjurane, entre le Jura et les Alpes, duché dont la partie bornée par l’Aar et la Reuss s’appelait la Bourgogne alamannique ou la Petite-Bourgogne, et la partie entre l’Aar et le Jura, le Comté de Bourgogne. Ce Rectorat fut administré par les comtes de Rheinfelden, qui furent également investis de la régence du pays situé de l’autre côté de la Reuss. Les Zæringen, héritiers des domaines allodiaux de la maison de Rheinfelden, ayant vainement disputé la dignité de duc de Souabe à Frédéric de /20/ Hohenstaufen, furent dédommagés de leur échec en obtenant de l’Empire une partie de l’Alamannie, savoir le vicariat impérial du pays enfermé par la Reuss et le Rhin.

Dès cette époque le nom de Souabe ne servit plus qu’à désigner le duché dont un prince de la maison de ce nom, Frédéric de Hohenstaufen, s’était établi le chef. Le nom d’Alamannie cessa d’être appliqué à la Suisse depuis que les ducs de Zæringen eurent obtenu le vicariat impérial du pays limité par la Reuss et le Rhin, pays qu’ils administrèrent conjointement avec le territoire baigné par l’Aar et la Reuss, et, de plus, avec la contrée située entre l’Aar et le Jura, c’est-à-dire avec le Comté de Bourgogne, qui comprenait entre autres le district qu’on nomma dans la suite le Comté de Gruyère.

Mais, si les noms d’Alamannie et de Souabe ne figurèrent plus comme dénomination politiques, cependant ils ne s’effacèrent pas de la mémoire du peuple. Ils vivent encore aujourd’hui dans le souvenir des deux races qui se touchent sur les confins des cantons de Berne et de Vaud. Ils leur rappellent l’origine des premiers défricheurs de cette contrée jadis sauvage et déserte, aujourd’hui si populeuse et si belle. Demandez, en sortant de Rougemont, le nom du quartier que vous allez traverser: on vous dira qu’on l’appelle aux Alamans. Plus loin, à quelques minutes de Gessenay, le campagnard complaisant vous indiquera une colline cultivée, au pied de laquelle coule le Kaufliesbach: elle est connue sous le nom de Schwabenried. Il est évident que ce quartier fut colonisé par ces hommes robustes auxquels on donnait indifféremment les noms d’Alamans ou de Suèves et de Souabes. Ces Germains, transplantés dans nos montagnes et convertis par les moines au christianisme et au plus précieux /21/ des arts de la civilisation, se prêtèrent à la culture des terres et à l’éducation du bétail.

« Il advint, dit une légende, que des pâtres romans, après avoir franchi le pas de la Tine et conduit leurs troupeaux en remontant le cours de la rivière (la Sarine), voulurent se frayer un passage à travers l’épaisse forêt, et qu’ils rencontrèrent des pâtres d’une autre langue. » — Cette tradition est confirmée, en ce qu’elle a d’essentiel, par la charte de fondation du prieuré de Rougemont. Ce précieux document de la seconde moitié du XIme siècle, ne laisse subsister aucune incertitude au sujet de la nation à laquelle appartenaient ces pâtres inconnus. Le fondateur de ladite église lui donne entre autres tout ce qu’il y a de dîmes au delà de l’un des deux ruisseaux ou Flendrus, « du côté qui touche la limite des Alamanni 1 . »

Quand bien même on n’aurait pas là-dessus des renseignements précis, on pourrait inférer des deux langues qui partagent la Gruyère, que la population y est entrée par les deux extrémités de la grande vallée; la partie haute, ou le pays de Gessenay, qui s’étend des sources de la Sarine au château du Vanel, parle allemand; la partie inférieure, du Vanel à Bulle, parle français, ou plutôt un patois dérivé du roman. Les premiers colons de la partie supérieure dûrent naturellement y arriver les uns du Vallais, par le pas du Sanetsch, les autres des bords du lac de Thoune, en remontant la Simmen et en traversant les monts qui séparent le Simmenthal du pays de Gessenay. Ceux de la basse Gruyère /22/ y vinrent de l’Helvétie romane, qui faisait partie de la Bourgogne transjurane 1 .

Anciennement comme aujourd’hui, celui des deux Flendrus ou torrents qui dans l’idiome allemand se nomme Griesbach, séparait les deux langues et les deux races à l’endroit qu’on appelle « aux fenils » (ad fines), où commence la vallée du Griesbach 2 ; mais les deux peuples étaient soumis au même maître. Toujours ils obéirent au même comte. Le Vanel, construit sur cette limite, dominait la contrée. Au pied du roc ou du mont que couronnent les ruines imposantes de ce château-fort, une borne indique l’immuable frontière de l’Oberland bernois et du Pays d’Enhaut roman 3 .

CHAPITRE II.

Fondation de l’église de Château-d’Œx et d’autres paroisses.

La conversion des Germains au christianisme est assurément le résultat le plus considérable des grandes émigrations qui ont eu lieu du IIIme au VIme siècle.

Déjà à cette époque reculée il existait dans plusieurs contrées de la Gaule et de la Germanie des institutions ecclésiastiques, des siéges épiscopaux fondés par les Romains. Les uns, échappant aux désastres de l’invasion, eurent une suite non-interrompue d’évêques et de prêtres; d’autres, détruits par les hordes envahissantes, furent rétablis lorsque la doctrine de l’Evangile eut dompté les cœurs des farouches conquérants; d’autres encore furent institués par les nouveaux habitants convertis à la foi chrétienne.

Des moines d’Irlande, un Colomban, un Gallus, entreprirent des voyages longs et périlleux pour amener dans la bergerie du Seigneur ce qu’il y avait encore de brebis égarées dans la Gaule et la Germanie. Ces saints hommes, prédicateurs de la parole divine et instituteurs de peuples /24/ ignorants et grossiers, élevèrent des chapelles, des églises, des monastères, et jetèrent dans des régions sauvages les fondements de la civilisation. Ces nouvelles institutions ne tardèrent pas à devenir l’objet de la sollicitude et de la munificence des rois franks et bourgondes, qui, mus par un instinct de progrès, et initiés aux mystères du salut, secondèrent l’œuvre des pieux missionnaires.

Ces fidèles apôtres de Christ, associant l’agriculture à la prédication, pénétraient dans les déserts en défrichant le sol, et construisaient pour chaque colonie de pâtres et de laboureurs, un petit temple où elle pût s’acquitter de ses devoirs religieux.

Depuis la colonisation du Pays-d’Enhaut, le premier événement remarquable qui ait eu lieu dans cette contrée est la fondation de l’église de Château-d’Œx, bienfait que l’opinion vulgaire attribue à St.-Donat, fils de Vandelène 1 , duc ou patrice de la Bourgogne transjurane, et de Flavie, sa femme, qui, romaine d’origine et née dans le paganisme, s’était convertie à l’Evangile. Né à Orbe, St.-Donat, disciple de Colomban, fut élevé par son mérite à la dignité d’archevêque de Besançon, en 625; il mourut en 652.

Comme toute tradition tend à se développer et revêt de nouveaux ornements, celle dont le héros est St.-Donat prétend que cet homme de Dieu administra pendant quelques années l’évêché de Lausanne, que ce fut alors qu’il introduisit le christianisme dans les Alpes occidentales, qu’il s’y transporta lui-même et fit bâtir l’église qui a porté son nom; que cette église conserva longtemps la statue en bois de son patron, avec celle de Colomban, qui l’avait secondé /25/ dans cette œuvre apostolique; et pour dissiper toute espèce de doute à cet égard, la foi populaire ajoute à ce récit que le rocher sur lequel on croit que fût bâtie l’église primitive de Château-d’Œx a perpétué le souvenir du missionnaire irlandais, en conservant dans les mots patois lo sè colomb le non altéré de Saxum Columbani.

Le spirituel auteur du Conservateur suisse a propagé cette tradition dans sa belle patrie 1 . Vingt ans plus tard, il avait modifié son opinion. Quoique passionné encore pour les légendes, les fables pieuses et les poésies populaires, le patriarche de Montreux ne laissait pas de les soumettre quelquefois à la critique. Lorsqu’il entreprit l’histoire des comtes de Gruyère, il conçut des doutes sur l’authenticité de la tradition que le charme de son style avait accréditée. Il ne crut plus pouvoir attribuer à l’église de Château-d’Œx une si haute antiquité, « Ne serait-ce point anticiper », dit-il, « que de fixer au septième siècle l’introduction du christianisme dans cette partie des Alpes, qui ne portait pas encore le nom de Gruyères? Ces montagnes, séparées du reste du monde par une barrière de rochers escarpés: ces longs défilés, où serpentait à peine quelque sentier étroit et périlleux, connu des seuls naturels du pays; ces profondes vallées à moitié couvertes de marais sans écoulement et de forêts ténébreuses, qui servaient de retraite aux loups, aux lynx et aux ours … toutes ces causes rendaient aussi rares que difficiles les communications avec les habitants des contrées inférieures, dont les doctrines /26/ ne purent pénétrer qu’assez tard chez cette peuplade à demi-sauvage 1 . »

La construction de l’église de Château-d’Œx, au VIIe siècle, supposerait l’existence d’une population assez considérable à cette époque, dans la vallée qui se prolonge du pas de la Tine jusqu’au Vanel. Mais nous verrons bientôt que cette contrée était encore inculte. Il est même probable que le sol de la basse Gruyère ne fut pas défriché avant le VIIIe siècle. Il faut descendre jusqu’au IXe avant de trouver un acte qui mentionne, outre quelque petits villages ou hameaux, une église paroissiale dans cette partie du comté; la plus ancienne est celle de Bulle 2 . Il est donc permis de croire que le Pays-d’Enhaut ne fut ni peuplé ni cultivé aussitôt qu’on le pense communément.

Comme l’église dite de Château-d’Œx fut sans contredit la plus ancienne de ce district, c’est indubitablement dans la vallée où elle fut bâtie que se forma le premier établissement colonaire du Pays-d’Enhaut. Le seigneur de ce quartier le choisit pour centre de son domaine ou de son petit empire, à cause du rocher qui domine la vallée, et sur ce rocher, dont l’église actuelle couronne le sommet, il fit construire une tour de défense et d’observation. Cette tour, « turris, » portait aussi le nom de Castrum in Ogo (c’est-à-dire du Pays-d’Enhaut) d’où est venu le nom de Château-d’Œx. Sur l'emplacement qu’occupe aujourd’hui ce bourg se trouva dans l’origine une villa, c’est-à-dire une terre avec des habitations plus ou moins rapprochées, plus ou /27/ moins nombreuses, formant un village qui, avec son territoire dépendait du château, ou du fonds principal du seigneur (hoba indominicata): cette villa, dotée d’une église, forma une paroisse rurale. Circonstance remarquable! un lieu qui semble être une dépendance du bourg, s’appelle à l’heure qu’il est villa d’Œx; il a conservé le souvenir de l’établissement primitif dans la vallée d’Ogo, soit du Pays-d’Enhaut, laquelle paraît au XIe siècle sous le nom de vallis de Oyx et d’Oix, dans la charte de fondation du prieuré de Rougemont.

La villa d’Œx fut donc le centre de l’établissement des seigneurs d’Ogo, ou comtes de Gruyère. C’est de là qu’ils agrandirent leur domaine par des défrichements successifs et par les colonies de vassaux qu’ils établirent peu à peu dans les vallons qu’arrosent la Sarine et ses affluents. La construction de chapelles et d’églises à des époques diverses annonce que la colonisation des hautes vallées fut lente et progressive, que la civilisation, fruit de l’agriculture et de la religion, n’y pénétra qu’à la longue et par degrés; que les pâtres et les colons parvinrent difficilement à dessécher les marais, à éclaircir les bois, à conquérir un sol labourable sur une nature sauvage, et à convertir ces tristes solitudes en riantes campagnes. Ce que nous disons n’est point une simple conjecture. Le quartier où s’éleva au XIe siècle l’église de St.-Nicolas de Rougemont, est appelé dans l’acte de fondation de ce temple un désert, heremus: il n’y avait qu’un seul homme ou chef de famille, apparemment un pâtre.

Comment supposer, d’après cela, que l’église de Château-d’Œx date en effet du VIIe siècle?

Il importe de bien étudier ce point d’histoire nationale /28/ parce qu’il se lie étroitement à la question des premiers établissements dans les Alpes occidentales, et en particulier à celle des origines du comté de Gruyère.

La légende qui fait de St.-Donat le fondateur de l’église dont il ne fut que le patron, paraît avoir sa source dans un passage de la Vie de Colomban, par le moine Jonas, son disciple. Il est démontré que ce passage, qui fut altéré peut-être ou mal appliqué par une mémoire infidèle, se rapporte à la nouvelle fondation du monastère de Romainmotier, au pied du Jura, par le patrice Ramnelène, frère de St.-Donat, qui s’acquitta de cette œuvre pieuse en mémoire de Saint-Colomban 1 .

Nous avons dit que le rocher qui soutient aujourd’hui l’église dont la fondation est faussement attribuée à St.-Donat, était anciennement couronnée d’un château. Cette maison-forte passe pour avoir été détruite dans une guerre privée du moyen-âge. Sur ses ruines s’éleva le temple auquel une vieille tour sert de clocher. Voici comme cet événement, dont le souvenir se transmit de père en fils, est raconté par les prudhommes de Château-d’Œx, dans un acte de 1438, où ils exposent au curé nouvellement élu l’origine et les franchises de leur église:

« Nous avons appris de nos pères qu’autrefois notre église paroissiale était au lieu dit le Chanoz, et que le château de notre seigneur, le comte de Gruyère, était alors sur le mont dit la Motte, où est maintenant notre église. Or, en ce temps-là, il y avait grande guerre et contestation entre notre seigneur le comte de Gruyère /29/ et le seigneur de Corbières. Cette guerre ayant duré quelque temps, ils s’accordèrent enfin et arrangèrent l’affaire comme il suit, savoir que notre seigneur le comte de Gruyère démolirait la tour (turrim) qu’il avait sur la Motte, et des pierres de ladite tour édifierait l’église de St.-Donat, qui existe maintenant, et donnerait la Motte avec ses dépendances, ainsi que les libertés et franchises de ladite église, au curé, pour lui, ses successeurs et les habitants … Tant que l’église fut au lieu dit le Chanoz, le curé de ce lieu s’appela curé d’Oyes (d’Œx), mais depuis sa transformation sur la Motte, le curé se nomma curé de Château-d’Oyes, et la villa attenante à la Motte ayant été donnée au curé, fut dès lors appelée villa de l’Eglise, nom qu’elle a conservé. … »

La vérité de ce récit fut attestée par des hommes notables et dignes de foi, est-il dit à la fin de l’acte intéressant dont nous venons de traduire la partie essentielle.

Il résulte de la relation qu’on vient de lire que l’église primitive du Pays-d’Enhaut fut construite non sur le rocher tapissé de verdure et boisé qu’on appelle la Motte, mais au lieu dit lo Chanoz ou le Chêne, sur une petite colline à quelques minutes du château, où est le hameau qu’on nomme la Frasse, et que jusqu’à l’époque où le château d’Ogo fut métamorphosé en un temple auquel l’antique beffroi sert de clocher, elle porta le nom d’Eglise d’Œx 1 . C’est ainsi qu’elle est appelée au XIe siècle (dans l’acte de fondation du prieuré de Rougemont), et à la fin du XIIIe, dans les « Extentes » ou rôles-censiers de Château-d’Œx, qui n’ont /30/ pas été consultés jusqu’ici, et qui méritaient de l’être, car ils offrent quelques détails précieux, et confirment ce qui a été dit ci-dessus de la position et du nom de la plus ancienne église des Alpes occidentales 1 .

De ces divers renseignements nous concluons, d’une part, que la fondation de l’église actuelle de Château-d’Œx remonte à peine au delà du XIVe siècle 2 ; de l’autre, que l’église d’Œx existait au XIe et que vers la fin de ce siècle elle était la seule église paroissiale qu’il y eût dans le Pays-d’Enhaut. Elle avait alors des dîmes et des revenus dans les environs, preuve qu’à cette époque la vallée d’Œx était habitée et que la culture des terres et l’éducation du bétail y avaient déjà fait des progrès.

La fondation de l’église d’Œx fait supposer un accroissement de la population d’alentour, ainsi que le désir de poursuivre l’œuvre de la civilisation. Ces deux circonstances concoururent à la construction d’un nouvel édifice consacré à la religion. L’église paroissiale dédiée à St.-Donat, laquelle comprenait les laboureurs et les pâtres du val d’Ogo, fut la mère de l’église de St.-Nicolas de Rougemont, qui comprit à son tour les paysans d’un autre quartier, et donna naissance à celle de Gessenay.

Partout où s’établissait une corporation religieuse, où s’élevait une chapelle, une église, un monastère, il y avait nouveau défrichement, nouvelle culture, nouvelle vie. /31/

Les sons redoublés de la hache et de la pioche, les cris du bétail animaient tour à tour la contrée où durant des siècles avait régné le silence du désert. Celui-ci construisait une habitation, l’entourait d’un enclos, soignait sa chenevière; un autre labourait ses novales, fécondait ses guérêts, ou menait paître un troupeau. A certains jours, à certaines heures, pâtres et laboureurs se réunissaient en un lieu saint pour célébrer ensemble les louanges de l’Eternel. Si on en croit la tradition, ce peuple, bien que soumis à la loi du servage, passait une vie paisible et champêtre, que ne venaient troubler ni le tableau affligeant de la misère, ni l’aspect des richesses qui excitent l’envie.

Au delà du Vanel et à l’autour étaient les Alamans. A cette race appartenaient les premiers défricheurs des contrées que baignent le lac de Thoune, la Simmen et la Kander, ainsi que les premiers colons et les premiers pâtres de la partie orientale du comté de Gruyère. Mais la date présumée de certaines fondations religieuses dans l’Oberland bernois, en donnant une opinion trop avantageuse du progrès de la culture des terres dans cette partie de la Suisse, ferait conclure à un défrichement précoce du territoire situé entre l’Aar et la Sarine. En effet, si on consulte la tradition ou le rapport fabuleux de quelque chronique, les églises de Spiez et de St.-Béat, au lac de Thoune, auraient été fondées en 662; celle de Scherzligen en 763. L’église qui passe pour la plus ancienne de la contrée est l’église d’Einigen, dont la tradition fait remonter l’origine au delà du VIIe siècle. Le chroniqueur Anshelm et, après lui, plusieurs historiens ont attribué la fondation de l’église d’Amsoldingen à la reine Berthe, femme de Rodolphe II, roi de la Bourgogne /32/ transjurane, qui l’aurait consacrée en 933. Le roi, son époux, aurait annexé à l’antique église d’Einigen douze églises filiales, dont voici les noms: Frutigen, Leuxingen, Eschi, Wimmis, Uttigen, Thierachern, Scherzligen, Thun, Hilterfingen, Sigriswyl, Amsoldingen et Spiez 1 . Suivant une légende rapportée par Gruner, chaque année avant la Réformation, à certains jours, une voix faisait entendre, dans l’église de Könitz, ces mots: « Nous célébrons l’anniversaire du roi Rodolphe et de la reine Berthe, fondateurs de cette église. 2 »

Ce n’est pas sans raison que, de nos jours, on a révoqué en doute l’authenticité de ces relations, qui, loin d’être appuyées de preuves positives, semblent devoir leur naissance à la supposition gratuite que l’Oberland bernois fut le berceau des souverains du second royaume de Bourgogne 3 .

L’église de St.-Etienne, dans le Haut-Simmenthal, date peut-être de l’an 1040. Environ quarante ans plus tard, celle de Rüggisberg venait d’être fondée. Le monastère d’Inlerlaken et l’église voisine de G’steig sont cités dès le XIIe siècle, et le prieuré de Daerstetten dès la première moitié du siècle suivant. Admettons que ces dates permettent d’attribuer à ces églises une origine moins moderne, nous ne sommes cependant nullement autorisés à les croire aussi anciennes que plusieurs écrivains l’ont pensé. Tout /33/ annonce, au contraire, que les bords du lac de Thoune ne furent pas défrichés aussi tôt qu’on l’a dit. La culture s’avança plus lentement encore vers les montagnes. Sur la fin du XIe siècle, la contrée du Montcuchin (Guggisberg) était un désert. Ce fut alors seulement qu’on se mit à la défricher.

Le Cartulaire du chapitre de Lausanne mentionne comme paroisses qui, en 1228, faisaient partie du doyenné d’Ogo, les églises de Bellegarde et de Gessenay 1 . A cette époque l’église de G’steig ou du Châtelet et celle de Lauenen n’existaient pas: elles ne furent fondées que beaucoup plus tard. Dans la première moitié du XIIIe siècle, les doyennés d’Ogo et de Berne comprenaient l’un vingt-huit, l’autre vingt-neuf paroisses; d’où nous inférons qu’à cette époque, non-seulement la Basse-Gruyère, mais tout le pays entre l’Aar et la Sarine était défriché et peuplé. /34/

En ce temps-là le comté de Gruyère comptait plusieurs églises paroissiales, dont les plus anciennes furent: dans la Haute-Gruyère, celles de Château-d’Œx, de Rougemont et de Gessenay; dans la Basse-Gruyère, celles d’Albeuve, de Broc et de Bulle. La paroisse de Bulle est la plus ancienne de la Gruyère.

Les autres églises de ce pays sont mentionnées dans la partie de notre ouvrage qui a pour objet la topographie du comté de Gruyère.

CHAPITRE III.

Les Châteaux.

Tandis que la piété consacrait des chapelles et des églises, que la civilisation naissante trouvait un asile dans les cloîtres, la terreur, la guerre et l’ambition bâtissaient des maisons fortes. — Les tours et les châteaux ne sont point une invention due à l’art militaire des Germains. Bien avant les invasions des Barbares, la Gaule et l’Helvétie étaient munies de forts (turres, castra, castella). Les Romains en avaient construit dans les provinces conquises, afin de tenir dans la soumission les peuples qu’ils avaient subjugués par les armes, ou par la politique. Lorsque les peuplades germaines s’ébranlèrent pour envahir l’empire d’occident, les Romains élevèrent de nouvelles forteresses, afin de ralentir la marche de ces redoutables ennemis. Tel fort gardait l’entrée d’un défilé, tel autre défendait le passage d’une rivière ou barrait un chemin. Dans plusieurs contrées, on voyait une ligne de fortifications, une suite de tours d’observation, de défense ou d’agression, d’où les gardes attentives communiquaient entre elles, et, au moyen de signaux, annonçaient l’approche d’une horde envahissante, ou quelque autre événement, et appelaient à leur poste les hommes armés pour la défense /36/ du pays. Ces forts, construits pour la plupart le long des voies militaires des Romains, furent occupés par les conquérants venus du Nord. Il est assez probable que sous la domination des Franks, toute habitation où s’établit un comte était une maison forte. La prudence voulait qu’il en fût ainsi. Les chefs des Alamanni et ceux des Bourgondes s’établirent de même dans des châteaux anciens, ou firent restaurer ceux qui tombaient en ruine. D’autres furent élevés dans des quartiers abandonnés jusqu’alors et nouvellement défrichés 1 .

Ce serait toutefois une erreur de croire que les Germains transplantés dans la Gaule allèrent aussitôt chercher les montagnes, les lieux escarpés et sauvages pour s’y construire des demeures avec des tours et des remparts. Etablis sur les domaines que les anciens maîtres avaient dû leur céder ou partager avec eux, ils occupèrent d’abord de préférence les villæ, espèce de métairies, grands bâtiments servant à l’exploitation des terres et à la demeure des colons et des esclaves qui les cultivaient. La situation de ces édifices était plus conforme aux habitudes nationales des Germains. Les invasions continuant, le désordre et le pillage se renouvelant sans cesse, les habitants des campagnes, anciens ou nouveaux venus, sentirent le besoin de se garder et de se tenir constamment sur la défensive. On vit les villæ s’entourer peu à peu de fossés, de remparts de terre, de quelques apparences de fortifications. Plusieurs châteaux du moyen-âge ne sont point situés dans des lieux escarpés, /37/ lointains, mais au milieu de riches plaines, dans les vallées, sur l’emplacement que des villæ occupaient sans doute auparavant: plus d’une villa gallo-romaine, en se fortifiant et après bien des vicissitudes, a fini par se métamorphoser en château 1 .

D’autres forts s’élevèrent soit au milieu des cités, soit sur les débris d’anciens camps romains, castra. Au reste, dans les basses régions comme dans les contrées élevées, la féodalité se fortifiait sur tous les points où elle pouvait prendre une position à son avantage.

On attribue volontiers à l’effroi qu’inspirèrent au Xe siècle les bandes sauvages des Magyares, la construction d’une quantité de tours et de châteaux suisses. Les populations épouvantées, quittant subitement la plaine que ravageaient les Barbares en suivant les routes tracées par les Romains, se réfugièrent, dit-on, dans les lieux déserts, cherchèrent un asile dans les montagnes, et s’y retranchèrent. Ce qui est plus certain, c’est que les châteaux qui ont couvert le sol de l’Europe, et dont les ruines y sont encore éparses, ont été construits par la féodalité. « Leur élévation a été, pour ainsi dire, la déclaration de son triomphe 2 . » Ce fut surtout pendant l’anarchie qui suivit le règne vigoureux de Charlemagne qu’on vit s’élever une multitude de tours et de châteaux. La plupart durent leur origine au besoin qu’eurent les possesseurs de bénéfices de pourvoir à leur sûreté personnelle, de protéger et de défendre leurs propriétés contre les incursions de bandes guerrières, ou /38/ contre les attaques de leurs voisins. Bientôt les lieux d’abri devinrent des lieux d’offense. Dans ces temps de désordre et de confusion, des chevaliers ou cavaliers de guerre, hommes intrépides, désireux d’aventures, avides de butin, impatients de repos, s’élançaient à chaque instant de ces châteaux construits au sommet des collines, sur le penchant de montagnes escarpées, hérissées de rochers, sillonnées de ravins et de précipices, pour dépouiller les marchands, rançonner les voyageurs, ravager la campagne, piller les monastères, répandre dans la plaine la terreur et la misère, et laisser partout des traces de leur violence. Déjà au IXe siècle on voit le territoire se couvrir de ces repaires; ils devinrent bientôt si nombreux, les calamités qu’entraînaient les guerres privées et locales, le goût du pillage et les vexations des chevaliers et des seigneurs, causèrent de si cruelles alarmes, que Charles le Chauve, dans l’intérêt de l’ordre public comme de son autorité, crut devoir tenter de détruire ces retraites d’aventuriers et de petits despotes. On lit dans les capitulaires rédigés à Pistes, en 864:

« Nous voulons et ordonnons expressément que quiconque, dans ces derniers temps, aura fait construire, sans notre aveu, des châteaux, des fortifications et des haies, les fasse entièrement démolir d’ici aux calendes d’août; attendu que les voisins et habitants des environs ont à souffrir de là beaucoup de gênes et de déprédations. Et si quelques-uns se refusent à démolir ces travaux, que les comtes, dans les comtés desquels ils ont été construits, les fassent démolir eux-mêmes 1 . /39/

L’injonction était précise, mais Charles le Chauve était incapable de faire exécuter ses ordres. Le capitulaire de Pistes, témoignage irrécusable du prompt déclin de la monarchie carolingienne, de la détresse et de l’impuissance de la royauté, n’eut d’autre effet que celui d’enhardir les ambitions, et d’augmenter le désordre, qui bientôt fut universel. Le roi Charles terminait son ordonnance en disant que si les comtes négligeaient de lui obéir, il les manderait auprès de lui, et établirait dans leurs comtés des hommes qui eussent la volonté et le pouvoir de faire exécuter ses ordres. Vaine menace! Les comtes, non moins ambitieux, non moins indociles que les autres officiers royaux et les possesseurs de fiefs, tendaient à s’établir maîtres dans leurs comtés, à exercer à leur profit, en leur propre nom, le pouvoir dans l’étendue de leurs juridictions. Les grands dignitaires ne songeaient qu’à s’emparer des membres d’un empire qui se décomposait, et à se constituer souverains indépendants. C’est au IXe siècle, nous l’avons vu, que se formèrent, entre autres nouveaux Etats, les deux royaumes de Bourgogne.

Le nombre des châteaux, loin de diminuer, s’accrut avec une prodigieuse rapidité. Nulle puissance humaine ne pouvait /40/ enchaîner l’ardeur chevaleresque des seigneurs, ni dompter l’ambition des possesseurs de fiefs. La lutte était engagée entre les grands feudataires et le chef de l’Empire, entre les vassaux et leurs suzerains, entre les possesseurs de fiefs eux-mêmes, entre les barons et les habitants des villes et des campagnes, entre l’esprit féodal et l’esprit de la vieille ghilde qui puisait une nouvelle énergie dans le christianisme. Cette lutte terrible se prolongea pendant quelques siècles. La guerre était en tout lieu, dans tous les rangs de la société. Noble ou roturier, on naissait l’homme de quelqu’un, et comme aucun lien n’unissait les hommes à un centre commun, que personne ne voulait reconnaître un plus puissant que soi, tout, dans cette épouvantable anarchie, était remis à la force. Cependant les invasions n’avaient pas cessé: aux anciennes bandes de barbares succédèrent des bandes nouvelles. Ce fut le temps des châteaux, des tours et des fortifications de tout genre, le temps où chacun, afin de pourvoir à sa sûreté, de mettre à couvert sa famille, son bien ou les fruits de son brigandage, de repousser les vengeances de ses adversaires, ou de résister aux magistrats qui essayaient de maintenir quelque ordre dans le pays, se cantonna et se retrancha du mieux qu’il put. La guerre étant partout à cette époque, partout devaient être aussi les monuments de la guerre, les moyens de la faire et de la repousser. Les seigneurs et les prélats, obligés de demander leur salut et leur force au territoire, occupèrent les lieux de difficile accès, y construisirent des tours, des maisons défensives, des châteaux forts. On éleva des remparts autour des églises, on creusa des fossés autour des monastères. Le territoire fut bientôt hérissé de manoirs et de repaires féodaux. Les habitants des villes firent /41/ comme les seigneurs et les chevaliers. Sans cesse menacés, ils se fortifièrent et se gardèrent assidument. Partout la société faisait le guêt et se tenait, pour ainsi dire, en embuscade 1 .

C’est à l’époque de la fondation des petites souverainetés locales formées des débris de l’empire carolingien, à l’époque de l’établissement du régime féodal, qu’il convient de rapporter la construction de la plupart des tours et des châteaux forts qui couvrirent le territoire roman, et en particulier le sol de la Gruyère. Il est assez probable qu’à la fin du XIe siècle, au plus tard, chacun des sires de la maison de Gruyère avait pris sa place et son poste, et défendait sa seigneurie. Au centre du comté, la Tour d’Ogo couronnait la Motte. A deux lieues de là, sur les confins du pays roman et de l’Alamannie, le Vanel, bâti sur un rocher au-dessus de la jonction de deux torrents impétueux, gardait un passage étroit et dominait la contrée. A l’ouest, en deçà du défilé de la Tine, dans la Basse-Gruyère, fut construit sur une haute colline le manoir des comtes de Gruyère: la Tour de Trême et la Maison de Broch lui servaient d’avant-postes. Le premier de ces deux forts fermait l’entrée de la Basse-Gruyère du côté de Bulle, le second gardait le passage de la Sarine du côté de Corbières. Au-dessus de Broch, près du confluent de la Jogne et de la Sarine, s’élevait, sur un affreux précipice, le château de Montsalvens; il barrait le chemin de Charmey et menaçait de dangereux voisins. Les seigneurs de la noble maison de Gruyère avaient eu soin d’occuper des postes pour ainsi dire inaccessibles, d’où ils commandaient tout le pays. Il est assez probable que le /42/ comte, supérieur féodal, occupa d’abord le château de la vallée d’Ogo, situé au centre du pays, et que dans la suite il transféra son siége à Gruyère.

Les châteaux de la Gruyère, comme tous ceux qui furent construits à la même époque, répondaient aux besoins d’un siècle de guerre et de barbarie. Ces forts n’étaient souvent qu’une énorme tour, ronde ou carrée, ou un assemblage informe de murs épais, hérissés de tourelles, percés de meurtrières, entourés de fossés profonds, ou bordés de torrents et de précipices, destinés à braver la fureur des guerres ou le courroux de la tempête. « Toute idée d’art ou de commodité était étrangère à leur construction; ils n’avaient aucun caractère de monument, aucun but d’agrément. La défense, la sûreté, telle était l’unique pensée qui s’y manifestait. On choisissait les lieux les plus escarpés, les plus sauvages; et là, selon les accidents du terrain, la construction s’élevait, uniquement destinée à bien repousser les attaques, à bien enfermer ses habitants 1 . » Ces bâtiments avaient tous le même caractère; c’étaient des repaires ou des asiles, des lieux de refuge ou des lieux d’offense.

CHAPITRE IV.

Origine des comtes et du comté de Gruyère.—

Recherches sur l’Ogo.

I.

Il n’est peut-être aucun peuple dont l’histoire primitive ne soit entourée du prestige de la poésie, et enveloppée d’un voile mystérieux que l’esprit le plus sagace ne saurait entièrement pénétrer. Il n’en est, pour ainsi dire, aucun dont l’établissement ou l’organisation première ne s’enfonce dans la nuit des siècles, et n’ait sa racine à une époque insaisissable même pour l’érudition de nos jours. La fiction s’est partout introduite dans l’histoire. Les chroniqueurs, dans leur partialité naïve, ont recueilli avec soin les menteries patriotiques qui circulaient dans leur temps. Ils ont adopté de bonne foi l’extraordinaire et le merveilleux, tout ce qui pouvait faire impression sur les esprits ou flatter l’orgueil national. Ils ont puisé une foule de récits dans les poésies populaires. Les peuples, séduits par les illusions de la vanité humaine, ont attribué l’origine des villes, des cités, des empires à des êtres fabuleux; ils ont personnifié leur propre nom, et se sont représenté dans cette personnification un illustre guerrier, un héros, un dieu. Erreur commune /44/ aux peuples modernes et à ceux de l’antiquité. Dans l’opinion vulgaire, les Hellènes prenaient leur origine et leur nom d’un fils de Deucalion et de Pyrrha; Italus était père de la race italienne; les Celtes ou Galates descendaient de Galatès, fils d’Hercule; les Teutons de Teut, les Francs de Francus, fils de Priam.

Mais il n’est pas besoin de chercher des exemples loin de nous. Suivant la tradition, un dieu ou demi-dieu Barus, inconnu dans la mythologie, serait l’auteur de Montbary 1 . La Chronique apocryphe du pays de Vaud nous dit qu’Yverdun, Eburodunum, doit son origine à « Ebrodunus, capitaine et chef de la septiesme partie et compagnie des Vandales, Viflisburg (Avenches) à un héros nommé Vivilo, que la terre de Neufchastel fut inféodée au VIe siècle à Neuphus par Alchisedech, premier roi dit de Bourgogne. » Une légende attribue la construction d’Estavayé-le-lac, Staviacum ad lacum, à un personnage nommé Stavius, prétendu chef d’une horde de Vandales, qui l’aurait bâti en 512. Et quant à la Gruyère, c’était, dans un temps, une opinion généralement accréditée, que le château et la ville de ce nom furent fondés par Gruérius, capitaine de la sixième légion des Vandales, qui choisit cet endroit pour y faire sa résidence, en 436. On cite même un Gruérius II ou III, auquel le roi de Bourgogne aurait inféodé la terre ou le pays de Gruyère, en 510.

Autour de ces héros imaginaires sont venus, suivant l’antique usage, se grouper des traditions historiques et des fables, qui composent une espèce d’épopée, un mélange de vérités et de fictions qu’il n’est point facile de discerner. Il /45/ convient toutefois de faire un effort, car le plus souvent il y a un fond de vérité dans les récits qui ont passé de père en fils. La tradition reflète l’image d’êtres réels ou supposés, dont chacun représente un principe, une situation, un fait que le temps a plus ou moins altéré.

Nos observations sur l’établissement des Bourgondes dans la Gaule, sur le défrichement et la culture du pays qui reçut un jour le nom de Gruyère, ont fait pressentir la fausseté des récits qui attribuent au peuple de Gundioch et de Gondebaud l’occupation de cette contrée qui était alors couverte de bois, de marais, stérile et inhabitée.

Nous avons essayé de montrer comment et à quelle époque des religieux et des cultivateurs travaillèrent à défricher et à féconder le sol de ce désert. Abordons maintenant la question de l’origine du nom de Gruyère et des comtes qui l’ont porté.

Les traditions de l’Helvétie romane ont gardé le souvenir de l’établissement de bandes vandales ou bourgondes dans cette partie de la Gaule 1 . De là on a conclu que la région autrefois inhospitalière qu’arrose la Sarine échut à quelque chef de cette tribu, et qu’il s’y établit avec sa bande « Il serait possible, dit l’auteur anonyme d’une histoire des comtes de Gruyère 2 , que suivant l’usage des peuples germains, ce chef, que la légende nomme Gruérius, eût porté sur son casque ou sur son bouclier, ou que sa bande eût porté sur sa bannière une grue, symbole d’un peuple errant, et que l’un et l’autre en eussent pris le nom 3 . » Mais cette /46/ hypothèse ne s’accorde guère avec la tradition qui dit que « tel était l’amour de la liberté chez les Bourgondes, qu’ils avaient peint un chat sur leurs enseignes pour la figurer 1 .» On sait que les armes de Gruyère étaient la grue sur champ de gueule. Cette circonstance aura donné lieu à la conjecture de l’auteur inconnu dont nous venons de rapporter les paroles 2 .

L’opinion de cet écrivain n’est point fondée; non-seulement elle ne se peut appuyer d’aucune preuve positive, mais elle n’a pas même la vraisemblance en sa faveur. Il faut chercher ailleurs l’origine du nom de Gruyère.

Jadis les habitants des campagnes et les bergers des Alpes, hommes simples et superstitieux, croyaient volontiers ce qui paraît incroyable. Dans les villages et les hameaux on racontait de merveilleuses histoires du vieux temps. On disait, entre autres, qu’à une époque bien éloignée, certaines cavernes ou grottes du pays de Gruyère 3 , étaient fréquentées par des enchanteurs et des magiciens. Cette tradition se rattache évidemment à un ancien culte, dont il subsiste quelques vestiges, au moins sous forme de souvenirs et de légendes. Or, chez les Germains, de même /47/ que chez les peuples de la Scandinavie, certaines contrées étaient particulièrement consacrées à des temples. Hommes et animaux trouvaient la paix dans ces lieux saints, à l’exception toutefois des oiseaux de proie, des bêtes carnassières, des victimes et des criminels qu’on immolait sur l’autel des sacrifices. Lorsque le christianisme eut pénétré dans la Germanie, les temples des faux dieux furent abandonnés ou détruits, les contrées où on les avait élevés furent converties en domaines royaux, et les forêts qui entouraient ces temples devinrent des forêts royales, Bannforste, que le chef de l’Empire commit à des officiers de la couronne. — C’est un fait bien élabli par les capitulaires que, sous le règne de Charlemagne, parmi les envoyés du roi 1 il y avait des grands-forestiers, forestarii. L’inspection et la conservation des bénéfices de la couronne rentraient dans les attributions de ces commissaires royaux 2 . Dans plus d’une contrée, par exemple en Flandre, les forestiers royaux, Waldboten, exerçaient le pouvoir judiciaire du comte; ce qui explique pourquoi ces officiers furent appelés comites silvestres, ou comtes-forestiers, Wildgrafen.

L’archevêque Hincmar (840) nomme deux comtes-forestiers, seigneurs hauts-justiciers sous Louis le Débonnaire. On sait que Baudouin Bras-de-fer était grand-forestier de /48/ Flandre lorsqu’il fut créé comte de ce pays par Charles le Chauve, en 863.

Au moyen-âge le comte-forestier était l’un des hauts seigneurs de l’Empire. Parmi les grands dignitaires ecclésiastiques et séculiers qui accompagnèrent le roi Rodolphe Ier à Spire, quelques semaines après son couronnement (1273), se trouvait « nobilis Emicho, comes silvester 1 . »

Il était naturel que l’Helvétie, pays de montagnes, de rivières et de forêts, fût soumise à la garde et à la juridiction de grands-forestiers revêtus d’un pouvoir judiciaire. On en trouve au moins un exemple sous le règne de Rodolphe, premier roi de la Bourgogne transjurane. Dans une charte intéressante, de l’an 908, sont nommés des commissaires de ce prince, missi domini regis, des veneurs et hauts-forestiers, supersilvatores, exerçant leur office dans une contrée de l’Helvétie romane qui avait pris son nom de ses forêts, savoir dans le pays de Vaud, pagus Waldensis, où ils décidèrent du droit de possession des forêts des Râpes et de Dommartin, droit que Bozon, évêque de Lausanne, disputait au roi de Bourgogne 2 .

Dans les chartes et les chroniques, l’office de forestier royal est mentionné sous diverses dénominations locales 3 . /49/ A ce titre répondait le mot gruier, ou gruyer, qui, dans les pays de langue romane, désignait un officier juge des eaux et forêts, des délits commis dans les bois et les rivières 1 . Il y avait recours de ce juge à un juge supérieur nommé grand-forestier, supersilvator, ou grand-gruyer.

La gruerie 2 fut érigée en fief comme les autres offices. On donnait particulièrement dans la Bourgogne, dont la Gruyère fit partie, le titre de grand-gruyer à l’officier royal investi de cette sorte de fief, qui ailleurs était appelé vénerie 3 .

Nos observations confirment l’opinion qu’a exprimée M. de Gingins dans son mémoire sur l’établissement des Bourgondes dans la Gaule 4 . « Les comtes de Gruyère, a dit ce judicieux écrivain, descendaient probablement de l’un de ces hauts officiers des derniers rois de Bourgogne, /50/ qui étaient investis de la charge de grand-gruyer de la couronne. »

Le mot Gruieria, qui servit d’abord à désigner l’office et la dignité de Gruier, devint plus tard le nom propre d’une famille et, de plus, signifia le territoire où le chef de cette famille exerçait son autorité. Cette dernière signification fut d’un usage général depuis que l’office de comte-forestier ou de grand-gruyer se transforma en seigneurie héréditaire à l’époque où le régime féodal s’établit 1 .

C’était en effet, comme le prétend la fable, d’un Gruierius, c’est-à-dire d’un gruyer du royaume de Bourgogne, que le petit empire pastoral dont nous écrivons l’histoire, avait pris son nom, et que ses princes avaient hérité leur pouvoir.

Telle fut, on n’en saurait douter, l’origine de la noble et puissante maison de Gruyère, que la tradition, mélange d’erreur et de vérité, fait descendre d’un capitaine vandale ou bourgonde.

II.

Dans la charte de fondation du prieuré de Rougemont, le plus ancien seigneur de la haute vallée qu’arrose la Sarine est appelé comes, comte, sans autre désignation. La dénomination de comte ou de comté de Gruyère ne se présente dans aucun document antérieur au XIIe siècle. La contrée qu’on appela de ce nom formait, comme division civile ou territoriale de l’Empire, un district ou canton, Gau, que l’addition d’un nom qualificatif servait à distinguer d’autres cantons. Dans les plus anciennes chartes, ce quartier porte le nom de Hogo 1 ou d’Ogo, corruption du mot composé Hoch-Gau, dont la première moitié signifie haut, élevé, et la seconde pays. Ce dernier mot vient de pagus, qui, chez les auteurs latins répond au mot Gau des Germains. Le mot Hochgau, que le peuple roman, peu habitué à écrire et à prononcer correctement les mots teutons, a changé en Ogo, signifie le Pays-d’Enhaut, nom que l’on donne encore aujourd’hui au district de Château-d’Œx, castrum in Ogo, le plus élevé de cette contrée montagneuse 2 . /52/

Le pays d’Ogo, comme la plupart des pagi, constitua d’abord un comté (Gaugrafschaft) de même nom, que remplaça dans la suite le nom de Gruyère. Dans le nécrologe d’Hauterive, Agnès de Glane, qui épousa Rodolphe Ier, est dite femme du comte d’Ogo 1 ; ailleurs, dans une charte de 1170, elle est appelée comtesse de Gruyère 2 . Dans l’acte d’une donation, faite vers l’an 1160, à l’abbaye de Hautcrêt, le même Rodolphe paraît comme témoin sous le titre « comes de Ogga » 3 , mais dans un document de l’an 1162, il est qualifié « comes de grueres » 4 , et dans une charte de ce comte, de l’an 1177, en faveur de l’abbaye de Théla, soit de Montheron, il se nomme « comes gruierensis » 5 . C’est donc, à ce qu’il paraît, au commencement de la seconde moitié du XIIe siècle que le comte d’Ogo prit le titre de comte de Gruyère, le seul qui se présente depuis cette époque.

On parla longtemps du pays d’Ogo 6 . Ce nom s’est conservé dans plusieurs localités, dont l’indication peut servir à faire connaître, au moins en partie, l’étendue de ce pays. Nous nommerons d’abord Château-d’Œx, qui dans un acte /53/ de l’an 1040, est appelé simplement Osgo 1 , au lieu de « Castrum in Ogo », comme on écrivait ordinairement. [Voyez la note corrective à ce sujet dans MDR Tome XXII, note2, p. 6.] — Dans une charte de 1234, il est question des bois du comte de Gruyère, dès le château de Pont (en Ogo) dans toute la terre d’Ogo jusqu’à la Tine 2 . Ce territoire constituait le val d’Ogo proprement dit 3 , il porta ce nom, dans les actes publics, jusqu’au siècle dernier 4 . Plusieurs documents des XIIIe, XIVe et XVe siècles indiquent, comme étant situés dans le pays d’Ogo, les chartreuses de la Val-Sainte 5 , et de la Part-Dieu, le prieuré de Broc, et l’abbaye d’Humilimont; Albeuve, Charmey, Montbovon, Escuvilens, Farvagny, la Roche, Pont, Vuippens, Bulle, Riaz, Vuisternens, qu’on appelle encore aujourd’hui « Vuisternens en Ogo ». Deux chartes, l’une de 1228, l’autre de 1348, mentionnent « l’église d’Echallens (Echarlens) en Ogo ». Le nom de la commune d’Ogens (dans le district de Moudon), où le comte de Gruyère avait un domaine 6 , n’aurait-il pas conservé /54/ l’empreinte du pagus Ogensis ou pays d’Ogo, dont cette localité faisait partie? Plus d’une fois il est question des « vignes d’Ogoz au Désaley ». Il existait, il y a quelques années, près de St.-Saphorin, une chapelle qui était connue sous le nom de « la chapelle d’Ogo », nom qu’elle porte dans des actes de 1328 et 1419 1 ; selon toute apparence elle servait jadis aux moines à l’époque des vendanges. Le beau « domaine d’Ogoz », situé sous les vignobles des communes de « St.-Saphorin, de Puidoux et de Chardonne », ne semble-t-il pas indiquer que dans un temps le pays d’Ogo touchait au Léman?

Enfin, ce pagus s’étendait vers le Nord au moins jusqu’à trois lieues en deçà de Berne. Le village de Ruggisberg 2 entre la Singine et l’Aar, était dans les limites du pays d’Ogo. Une charte du 27 mars 1076 nous apprend que Henri IV, roi des Romains, confirma la donation que noble Luthold, du château de Rümlingen, avait faite à Dieu, aux apôtres St-Pierre et St.-Paul et à l’abbé Hugues, de l’église de Ruggisberg, ainsi que d’un alleu, pour y fonder un couvent de l’ordre de Cluny, que la dite église était située dans le royaume du roi Henri, dans l’évêché de Lausanne, dans /55/ le pagus dit Vffgow 1 , dans le comté de Bargen. A cette confirmation le prince ajouta le don d’une forêt royale et d’un territoire inculte et désert, dit Guchau 2 , pour le défricher 3 .

Le comté de Bargen avait pris ce nom du village de Bargen, /56/ situé sur la rive gauche de l’Aar, en aval de sa jonction avec la Sarine, en face d’Aarberg. Ce village figure, sous le nom de Barges, comme paroisse du doyenné d’Avenches, dans le Cartul. du chap. de Lausanne 1 .

Le titre de comté avait passé soit au château, soit au village de Bargen, comme il passa, au milieu de l’anarchie féodale, des territoires à de simples villes, bourgs et château forts 2 . Il indique une juridiction. Könitz 3 , Rüggisberg, Lengnau ou Longeau 4 étaient du ressort de ce comitat ou comté. Il ne s’étendait que sur une partie du Hochgau, dont une autre portion, notamment Château-d’Œx, ressortissait au comté de Vaud 5 . Le Hochgau était un pays ou territoire qui dépendait, on le voit, de plusieurs juridictions. Compris dans le comté de Bourgogne (Landgrafschaft Burgund), qui constituait le diocèse de Lausanne, il était limité par l’Aar. Cette rivière séparait le comté de Bourgogne du duché de ce nom, et l’évêché de Lausanne de celui de Constance.

D’une étendue beaucoup moins considérable que l’évêché de Lausanne, le Hochgau ou pays d’Ogo était un pagus minor ou petit pays par opposition au pagus maior, qui répondait au territoire de la cité ou du diocèse, et il formait une subdivision diocésaine de cet évêché. /57/

Chaque diocèse était subdivisé en archidiaconés et en doyennés. Les premiers, dont l’institution paraît dater du temps de Charlemagne, ont été composés en grande partie avec les pagi minores, dont ils représentent assez généralement l’ancienne circonscription romaine 1 ; les seconds se sont formés de territoires qui s’étendaient sur une moindre fraction du diocèse.

Les archidiaconés du diocèse de Lausanne sont inconnus. J’incline à penser que le pays d’Ogo en était un, bien qu’il ne pût représenter la circonscription d’un territoire cultivé et administré autrefois par les Romains. Le Cartulaire du chapitre de Lausanne, de l’an 1228, nous apprend que le diocèse de ce nom était subdivisé en neuf doyennés, dont l’un était le doyenné d’Ogo. Or, celui-ci ne comprenait pas tout le territoire du Hochgau. Une partie de ce territoire, détachée du pagus par une église-mère, avait servi à former un autre doyenné, sans cesser pour cela, je le présume, d’appartenir à l’archidiaconé.

Le doyenné d’Ogo comprenait au commencement du XIIIe siècle, l’abbaye de Marsens, les prieurés de Rougemont, de Broc, de Pont-la-Ville, d’Avril-devant-Pont et de Farvagny; les églises de Bulle, Riaz, Grandvillars, Albeuve, Château-d’Œx, Gessenay, Bellegarde, Charmey, Villars-Volar, Hauteville-de-Corbières, Vuippens, Treyvaux, Vuisternens-devant-Pont, Autigny, Estavayé-le-Gibloux, Orsonens, Villa—St.-Pierre, Berlens, Vuisternens vers Romont, Sales près Vaulruz, Echarlens, Mézières vers Romont, Villarimboud 2 . /58/

Toutes ces paroisses, à l’exception de Château-d’Œx, de Rougemont et de Gessenay, sont situées dans la partie du comté de Gruyère qui fut incorporée au canton de Fribourg. Elles forment un rayon qui ne répond pas à l’ancienne circonscription du Hochgau. A une époque indéterminée, lorsque la population des Alpes bernoises se fut accrue, il fallut y élever des chapelles et des églises, puis instituer un nouveau doyenné, et, dans ce but, détacher une portion du Hochgau. L’église de Ruggisberg qui, suivant la charte de 1076, fut construite dans le pays d’Ogo, figure un siècle et demi plus tard dans le doyenné de Berne. Celui-ci comprenait en outre le prieuré de Dærstetten, les églises de Wimmis, d’Erlenbach, de Boltigen, d’Oberwil, de Zweisimmen, et d’autres, dans le Simmenthal, qui dépendait plus ou moins des anciens comtes de Gruyère ou d’Ogo.

Faute de renseignements plus complets, nous bornons ici nos recherches sur l’Ogo. /59/

Les comtes de ce nom, qui depuis la seconde moitié du XIIe siècle ne se montrent plus que sous celui de comtes de Gruyère, paraissent avoir d’abord administré le Hochgau, dont nous regrettons de ne pouvoir indiquer avec certitude toutes les limites de manière à reconstituer ce canton.

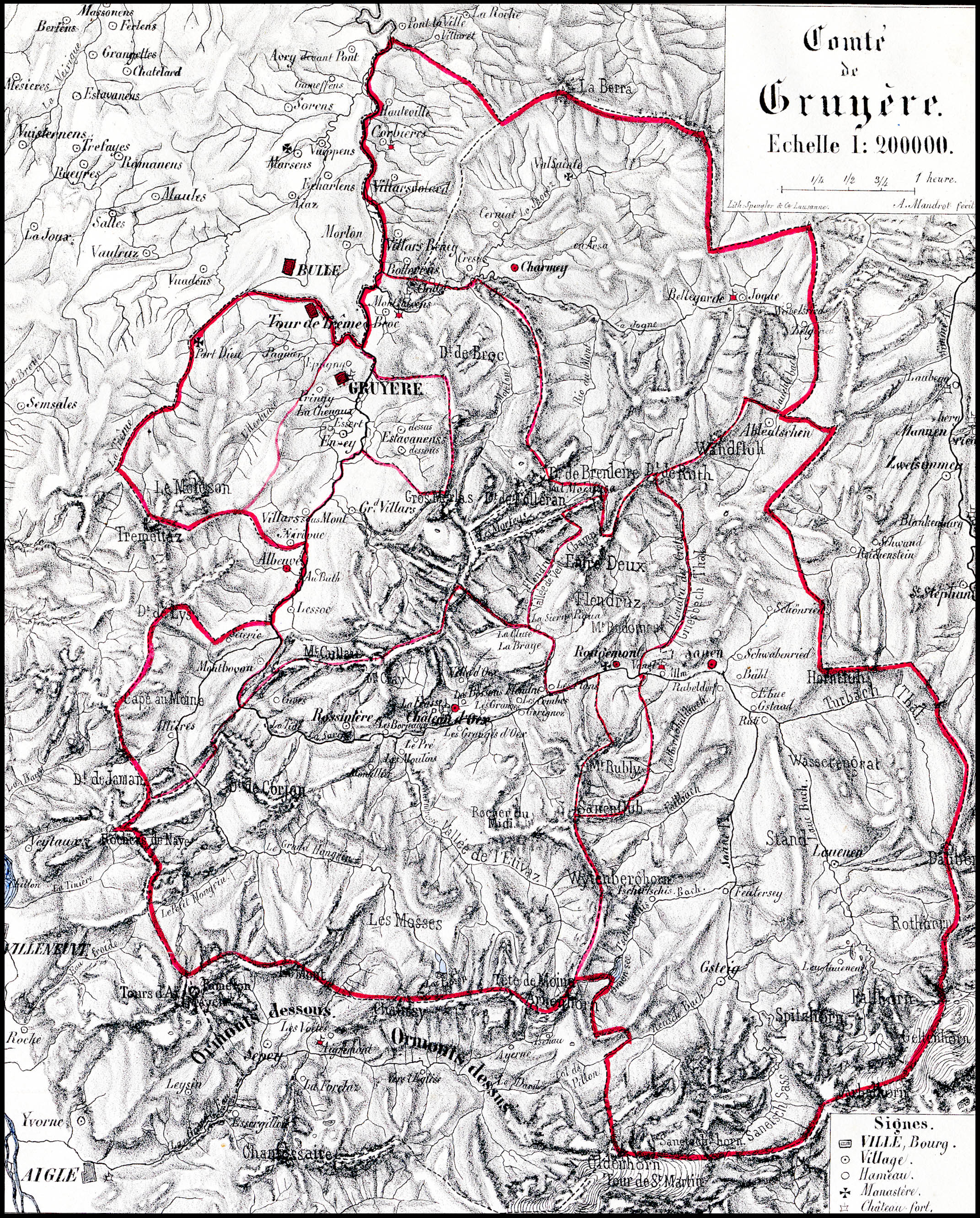

Le comté de Gruyère comprenait une partie assez considérable de l’ancien Hochgau, dans la Bourgogne transjurane. Il s’étendit un jour des sources de la Sarine ou du mont Sanetsch, qui le séparait du Vallais, jusqu’au delà du château de Simmeneck 1 , qui en fit partie; le long de la Sarine jusqu’au territoire d’Arconciel, à deux lieues de Fribourg, et à l’ouest jusque vers Romont. Les seigneuries de Corbières, de Charmey et de Bellegarde formèrent un jour le cinquième mandement militaire de ce comté.

Au midi, le Val d’Ormont fut pendant quelque temps sous la juridiction des comtes de Gruyère. A l’occident, ils comptaient au nombre de leurs possessions les seigneuries /60/ d’Oron et de Palézieux; ils furent dans un temps barons d’Aubonne et co-seigneurs de Coppet. Borjod, la Bâtie, Mont-le-Grand étaient cités avec orgueil parmi leurs châteaux forts. Il est vrai que le chapitre de l’Eglise de Lausanne possédait de grands domaines dans le comté de Gruyère, que les monastères d’Hauterive et de la Part-Dieu y avaient des droits et des revenus qu’ils devaient à la munificence des comtes. Mais si d’un côté, les biens patrimoniaux de ces princes furent diminués par des cessions, par des fondations pieuses et des dons faits à des corporations religieuses, de l’autre, leur fortune s’accrut de diverses acquisitions faites par achat, par alliance et par héritage. Le vidomnat de Vaulruz échut à la maison de Gruyère. Elle avait des terres et des droits seigneuriaux dans diverses localités, à Vuadens, à Surpierre, à Pallier, à Vuarens, à Pully, dans le val de Lutry, à Villette, au Désaley, à St.-Saphorin, à Corsier, à Chardonne, à Grandcour. — La Grue apparaissait jusqu’aux rives du Léman.